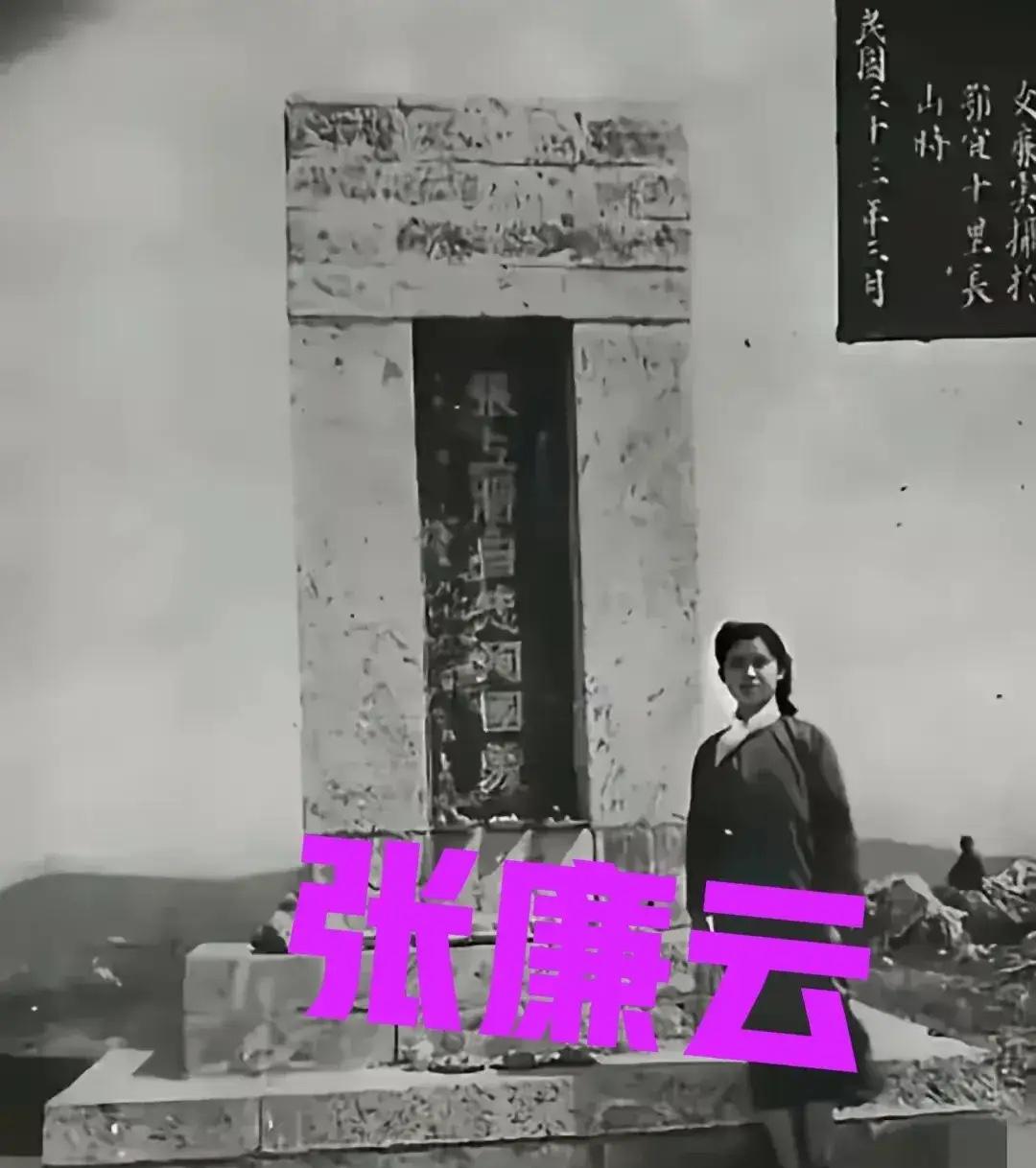

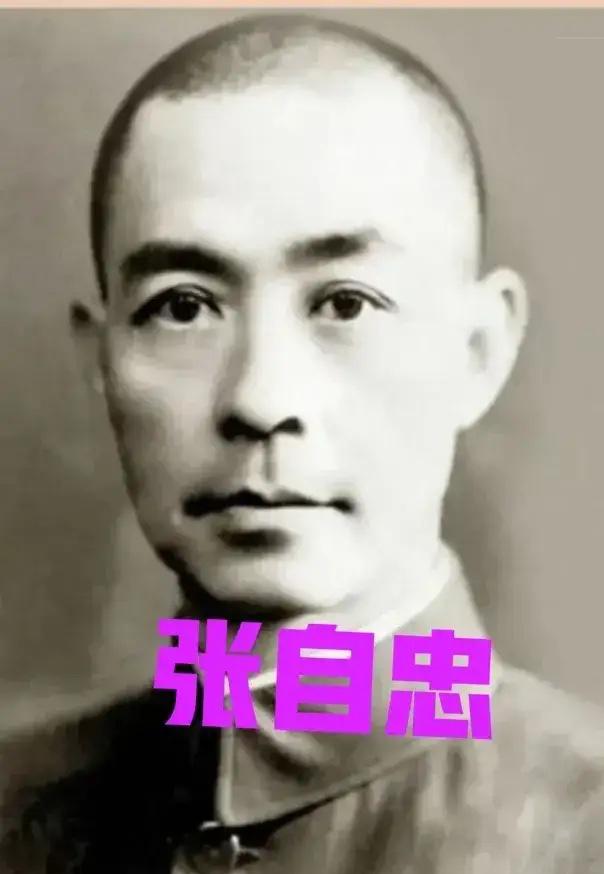

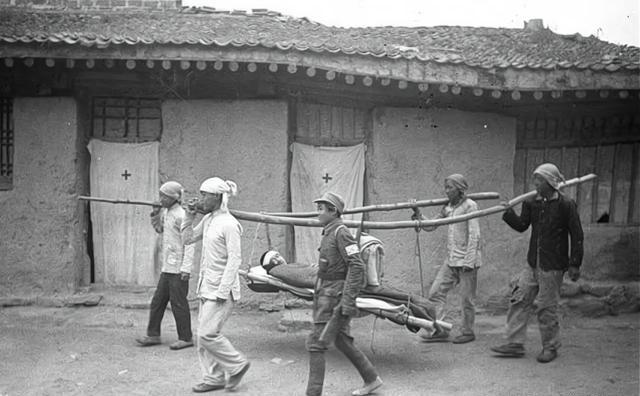

1943年,张自忠将军的女儿张廉云冒着生命危险来到了父亲殉国之处湖北宜城,站在石碑前留下了这张照片。 那时的宜城,还残留着枣宜会战的硝烟。土路被炮火炸得坑洼不平,沿途的村落断壁残垣,偶尔能看到村民在废墟中收拾残存的家当,眼神里满是战争留下的疲惫。张廉云穿着一身素色粗布衣裳,头发简单束起,脸上没有多余的修饰,只有掩不住的坚毅。从重庆出发,她辗转千里,躲过日军的封锁线,越过泥泞的山道,一路风餐露宿,支撑她走下去的,是对父亲的思念,更是想亲眼看看父亲用生命守护的土地的执念。 没人知道她这一路经历了多少艰险。日军的巡逻队时常在周边出没,沿途的关卡盘查严密,稍有不慎就可能身陷险境。有好几次,她都要躲在庄稼地里直到深夜才敢赶路,饿了就啃几口随身携带的干粮,渴了就喝路边的溪水。同行的乡亲劝她“太危险,还是回去吧”,她却摇摇头,语气平静却坚定:“我一定要去看看父亲最后战斗的地方,哪怕只有一眼。” 站在父亲的殉国石碑前,张廉云缓缓停下脚步。石碑是当地百姓偷偷立的,用料简陋,刻字却工整有力,“张自忠将军殉国处”七个字,被风雨侵蚀得有些模糊,却在阳光下透着一股不屈的力量。她伸出手,指尖轻轻抚过石碑上的字迹,粗糙的石面磨得指尖生疼,她却浑然不觉。脑海里浮现出父亲离家时的模样,一身戎装,目光炯炯,叮嘱她“好好读书,报效国家”,那声音仿佛还在耳边回响。 1940年5月,枣宜会战打响,时任第33集团军总司令的张自忠将军主动请缨,率领部队渡过襄河,与日军展开激战。面对数倍于己的敌人,他毫无惧色,指挥部队顽强抵抗,激战数日,部队伤亡惨重,他本人也多处负伤。最后时刻,他拒绝了部下突围的请求,高喊“我力战而死,自问对国家、对民族、对长官可告无愧,良心平安”,随后壮烈殉国,年仅49岁。他是抗战时期牺牲的职务最高的国军将领,他的牺牲,震动了全国。 当地的老乡告诉张廉云,将军殉国后,日军曾想掳走他的遗体,是几位勇敢的村民冒着生命危险,连夜将遗体抢回,偷偷掩埋。后来国军收复失地,才为将军举行了隆重的葬礼。乡亲们说起将军,眼里满是崇敬:“张将军是真正的英雄,他带着士兵们在这儿拼到最后一刻,没让日军前进一步。”听到这些,张廉云的眼泪终于忍不住掉了下来,滴在脚下的土地上,那是父亲用鲜血浸染过的地方。 她缓缓站直身体,整理了一下衣裳,对着石碑深深鞠了三躬。同行的人按下快门,记录下了这珍贵的一幕。照片里,她没有哭天抢地,也没有悲戚欲绝,只是静静地站在石碑前,目光望着远方,仿佛在追寻父亲的足迹。她知道,父亲用生命践行了“国家至上,民族至上”的誓言,而自己能做的,就是把这份赤诚传递下去。 抗战胜利后,张廉云投身教育事业,一辈子深耕三尺讲台,把父亲的爱国精神融入教书育人的过程中。她常对学生们说:“我父亲是为国捐躯的,你们也要记住,国家的利益永远高于一切。”她用自己的一生,践行了对父亲的承诺,也让张自忠将军的爱国情怀得以延续。 这张照片,不仅记录了一个女儿对父亲的思念,更定格了一个民族在危难时刻的不屈精神。张自忠将军的牺牲,让我们看到了中华儿女的骨气;张廉云的千里寻踪,让我们感受到了爱国精神的传承。如今,战争的硝烟早已散去,但那些为国家和民族牺牲的英雄,永远值得我们铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。