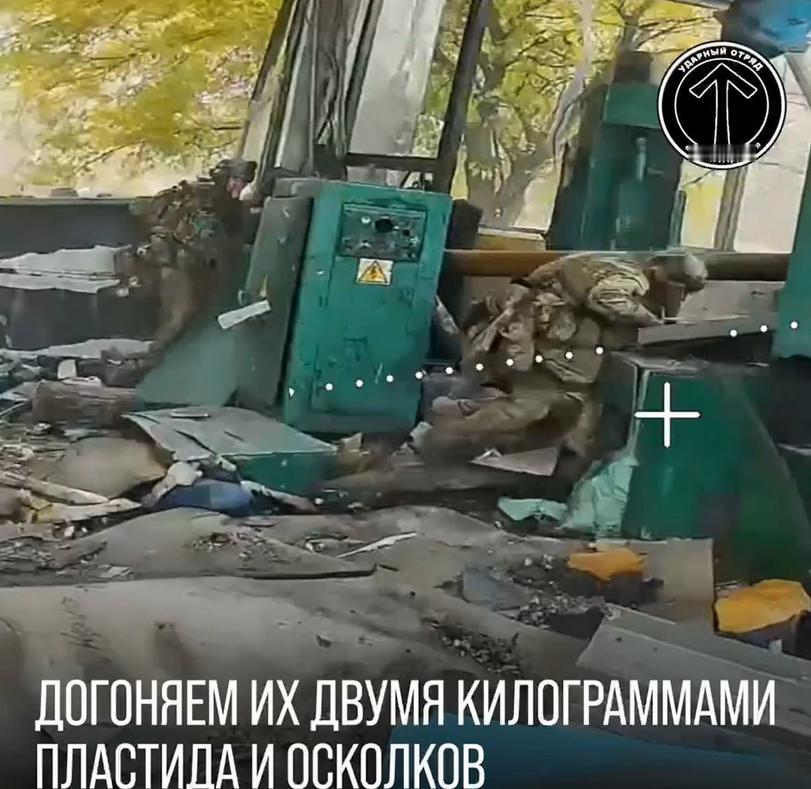

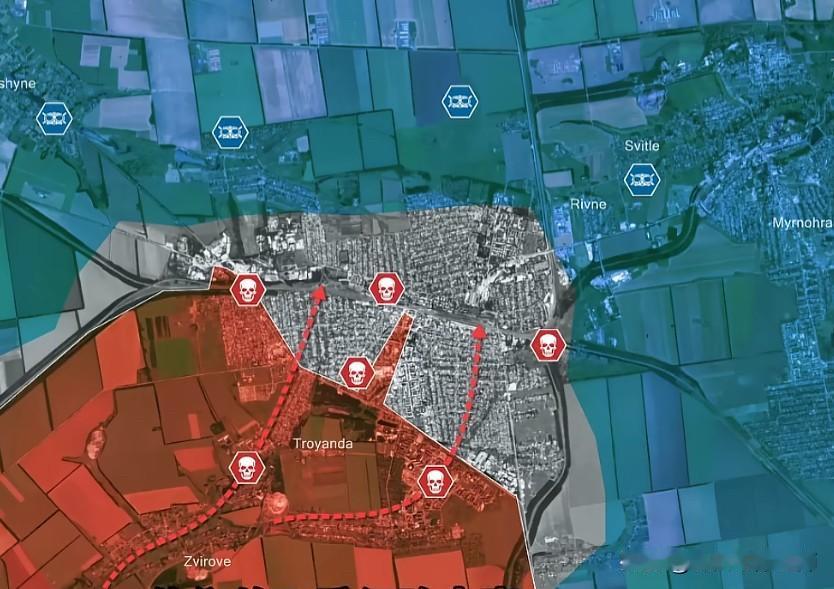

俄乌双方在红军城的兵力投入有多大 顿巴斯战火中的“绞肉机”战场,俄乌双方在红军城投下的兵力规模已超20万,这场战略要地的争夺正演变为现代战争的“消耗战样本”。 俄军集结17万重兵形成“铁壁合围”,第8、29、41、51集团军如四把钢刀从东北、西南两翼切入,T-90M坦克集群与叙利亚战场淬炼的特种部队构成突击主力。其战术迭代显著——无人机蜂群单日摧毁乌军数百辆补给卡车,电子战系统瘫痪乌方通讯,苏-34战机投掷集束炸弹精准切割防线。更致命的是“旋转木马”战术:先用重炮覆盖阵地,再以无人机锁定目标,装甲部队最后突击,这种“火力-情报-突击”的闭环让乌军防御工事屡屡被“剥洋葱”般层层瓦解。 乌军以4万至6万兵力死守,却展现惊人韧性。三层防御网成为“以少敌多”的战术密码——最外层用无人机诱敌深入,中层依托碳矿隧道构建地下工事,核心区则部署德制“猎豹”防空系统拦截俄军巡飞弹。乌军第155旅甚至采用“地雷阵+反冲击”组合技:将俄军驱赶至预设雷区后,远程炮火实施“挨个清除”。然而,弹药短缺的阴影始终笼罩——日均弹药消耗量仅为俄军的1/7,T-64坦克因缺乏夜视设备沦为“盲侠”,新兵占比过半更让防线出现“血肉磨坊”式损耗。 这场战役的残酷性在于“不对称优势”的极致体现。俄军32倍兵力优势与100:1的火力差距,在无人机时代被进一步放大——苏-35战机可肆意轰炸无制空权的乌军阵地,柳叶刀巡飞弹如幽灵般猎杀装甲目标。但乌军仍用“战术智慧”创造奇迹:利用地形设伏、夜间小规模渗透补给、甚至通过社交媒体发动“信息战”动摇俄军士气。 如今,红军城已超越地理概念,成为双方战略意志的试金石。对俄而言,控制此处可切断乌东70%物资转运线,直逼第聂伯罗州;对乌来说,守住此处意味着守住国际援助的“生命线”。当冬季来临,这场20万兵力的对决或将改写战争规则——它证明,在无人机与精确制导武器主导的战场,兵力规模与战术创新同等重要,而平民的命运,始终是战争最沉重的注脚。