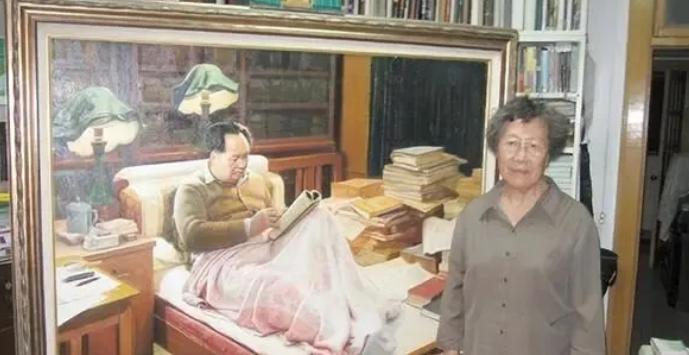

毛主席学问有多渊博?北大中文教授芦荻做过主席侍读,看她怎么说。1975年,毛主席因为做白内障手术,眼睛不能继续看书,但内心又不希望停止阅读,就想着寻找一位伴读,然后继续看书,而当时他最为感兴趣的就是古诗词还有古籍。 在这种情况下,北大中文教授卢荻被选中,其主要原因是卢荻之前为《历代文选》做了注释,有一些名气,但当卢荻跟主席会面时,还是被毛主席的学问素养所震惊,一辈子都印象深刻。 不得不说,卢荻在一开始会见主席的时候,大概率是抱着交流指导的心态前来的,毕竟作为北大中文教授,卢荻在历史文学上的造诣绝对是有保障的,但她却忽略了一个关键点。 那就是卢荻出于学校教育的缘故,大多是对教学内容的回顾和理解,也就是说主要聚焦在一定范围内,而毛主席却是博古通今,对诸多领域都有一定的了解,这导致卢荻压力很大。 因为当时的卢荻作为中文系讲师,偶尔也会接不上话,所以她的心态很快调整,从交流指导变成了交流学习指导,在这场读书进程当中,她也学到了对于历史文学新的理解方式。 实际上,当时的毛主席除了古文外,还会专门去推敲每个字词搭配的用意,以至于说文解字被其翻阅甚多,记忆十分深刻,在卢荻进行注释解读时,毛主席也会做出自己的评价。 可以说经过这件事后,卢荻才算是从轻读变成了深读,对文学古籍有了更多的理解,以至于在晚年接受采访时,卢荻也是引经据典、气质非凡,其中很难说没有毛主席的影响。 根据卢荻所言,毛主席读书的方式并非常人能够完成的,每逢读书,都得在桌子上摊开四本,然后按照类型相互对照,进而对文章作者的思想有着更为深入的了解。 要知道,当时毛主席的身体状况已经十分糟糕,却对古籍文献有着这么深刻的记忆和理解,其中无疑是数十年如一日的苦心孤诣,而且到了晚年依旧能够对这些文章产生新的感悟。 这也是卢荻最为惊讶的地方,在面对主流评判时,毛主席偶尔会表示认同,偶尔会反对相关意见,如果是采取反对态度,必然拿出相应的史书依据,让人很难反驳他的话语。 卢荻从中南海回来后,学习了毛主席的读书法,也就是在要读的文章旁边再摆一本或者两本参考文献,虽然不能一下子摆上太多,但这种做法也让她加深了对文字词句的理解。 到了晚年,卢荻常常感慨,古今中外,能捧着《资治通鉴》通读解析17遍的人世所罕见,而毛主席却甘之如饴,甚至还嫌弃读的不够多,也难怪会在文学层面产生许多感悟。 从这段历程来看,毛主席的文学思想是精益求精,这同样也是中华优秀文化当中的内涵精神所在,因此,我们也希望这种精神能够持续传承下去。 参考资料: 芦荻谈陪读毛主席往事丨澎湃新闻

![温酒太冤枉了[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]关羽张飞关羽](http://image.uczzd.cn/5405853551312854729.jpg?id=0)