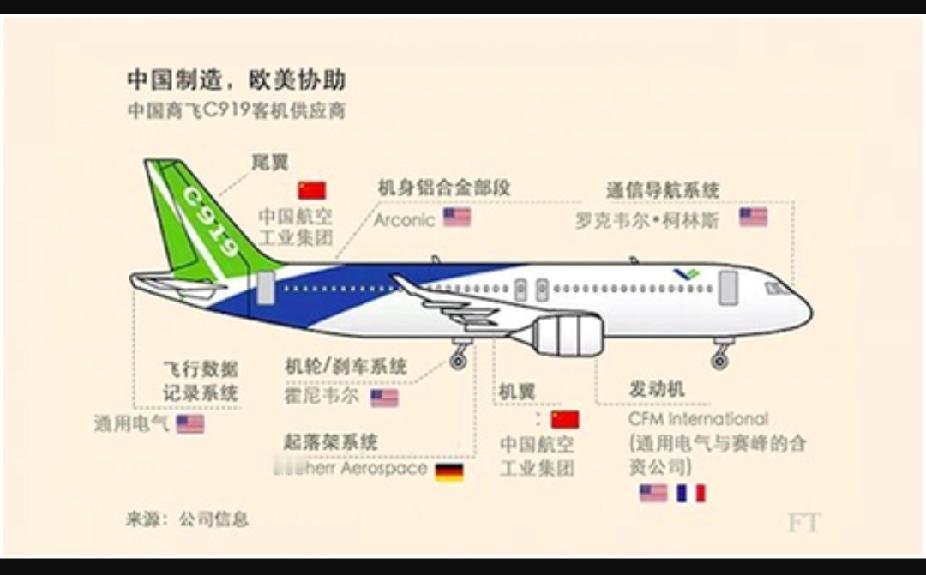

为什么中国不能大量进口俄罗斯客机,从而取代空客和波音?主要原因是俄系客机在市场上没有竞争力,客机需要非常高的安全性、燃油经济性、乘坐舒适性、这都不是俄罗斯的强项,苏俄机械产品一直都是比较粗糙,且电子产品长期落后西方,没有西方机械产品的精致。 现代民航客机是一个高度全球化的精密工业产品,它和大家印象里“皮实耐用”的苏俄系装备完全是两个概念。 一架客机由数百万个零部件组成,它的核心竞争力体现在三个方面:极致的安全性、卓越的燃油经济性和舒适的乘坐体验。 这三点环环相扣,共同决定了一家航空公司的生死存亡,也决定了一款机型能不能在市场上立足。 民航客机的安全性要求是所有交通工具里最高的,它不仅体现在机体结构要绝对坚固,更体现在一整套严格的“适航认证”体系上。 目前全球最权威的适航认证机构是美国的联邦航空管理局(FAA)和欧洲的航空安全局(EASA),一款客机要想飞国际航线,进入全球主流市场,就必须拿到这两家的“通行证”。 我们自己的C929宽体客机,在规划阶段就必须考虑如何通过它们的审查,因为它的目标是全球市场。 俄罗斯的民航飞机,比如正在努力推进的MS-21和SSJ-New,由于众所周知的原因,目前很难获得西方主流适航机构的认证。 即使我们引进了这些飞机,它们也基本只能执飞国内航线,无法融入全球航空网络,这对于一个致力于成为国际航空枢纽的国家来说,显然是不现实的。 我国在研究大飞机时,就将座舱舒适性列为与安全性、经济性并列的三大关键指标之一,投入了大量资源进行气流组织、降噪、空间设计等方面的研究,力求后来居上。 从公开的信息来看,苏俄系的工业产品在人机工程和细节处理上,与西方产品相比确实存在一些差距,这在需要精细化设计的民用产品领域会成为一个明显的短板。 自苏联解体后,俄罗斯的民航制造业确实经历了一段相当长的低迷期,市场份额一度不足全球的1%。 为了重振雄风,他们整合了国内主要的航空企业,成立了联合航空制造集团,并先后推出了SSJ100和MS-21等重点型号。 在西方制裁的巨大压力下,俄罗斯开启了艰难的“进口替代”计划,力争到2030年实现关键零部件的全面国产化,并大规模生产本土客机。 C919的成功商用,已经标志着我们迈出了打破波音、空客垄断的关键一步。 在这个过程中,我们是开放的,我们既会采购波音和空客的飞机来满足国内庞大的市场需求,也在探索与其他国家的技术合作。 俄罗斯就曾表示愿意向中国提供复合材料机翼和重型发动机技术,这种合作是“供应商”层面的技术交流,而不是直接“替代”整个飞机平台。 在发展我们自己的大飞机事业上,你觉得我们是应该更开放地引进技术,还是更彻底地追求自主创新? 个人观点,仅供参考!