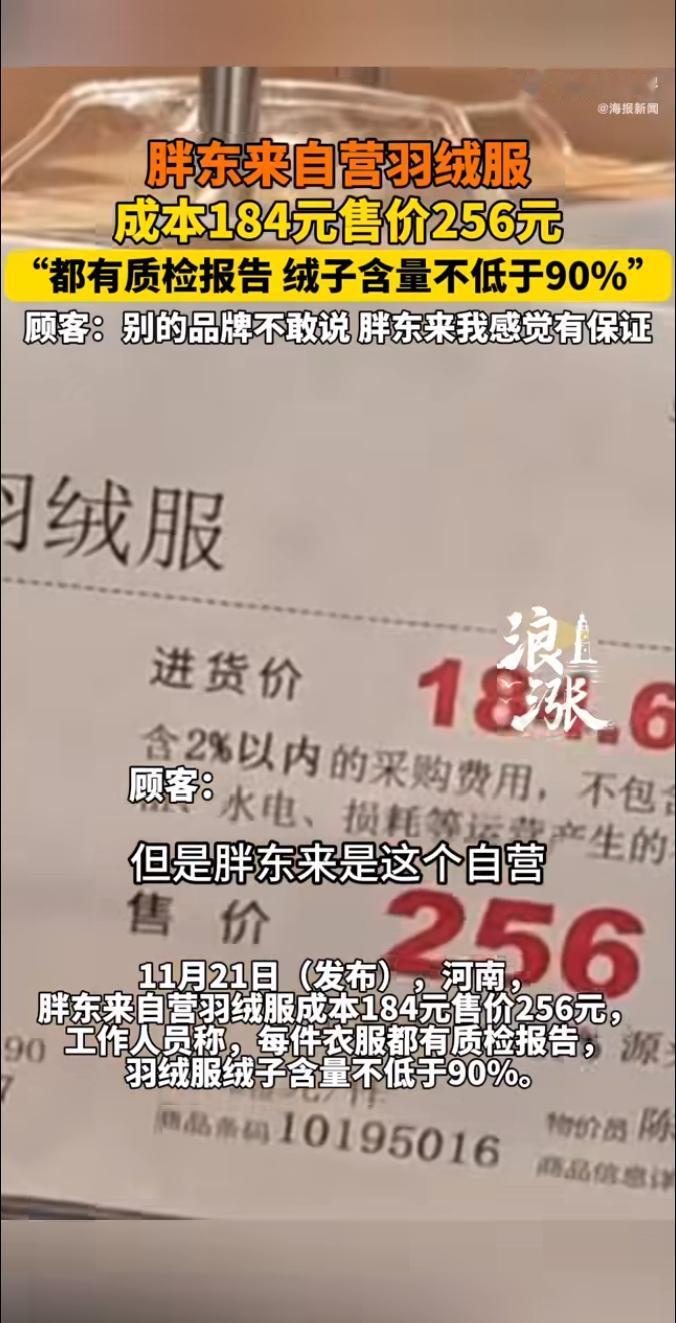

河南胖东来最近又因为一件羽绒服火了。成本184元,售价256元,标价牌上清清楚楚写着“90%绒子含量纯鸭绒”,还附着质检报告。这价格放在动辄上千的羽绒服市场,简直像颗深水炸弹——有人夸“良心企业”,有人质疑“是不是营销噱头”,但更多人心里打鼓:这价格,真能买到真羽绒服吗? 其实胖东来的“透明操作”早不是新鲜事。两年前他们就因“一件鹅绒服利润仅3毛”上过热搜,当时进货价498.7元,售价499元,差价刚好够买根冰棍。这次更绝,连质检报告都拍在价签旁,绒子含量、充绒量、蓬松度全公开,活脱脱把羽绒服的“底裤”都掀给消费者看。但放在整个行业里,这种坦诚反而显得格格不入——多少品牌还在玩“含绒量”文字游戏,把“飞丝”当羽绒卖,更别说那些虚标充绒量、拿鸡毛当鸭绒的套路。 低价≠假货,但高价≠真材实料。中国羽绒信息网的数据显示,90%绒子含量的白鸭绒每公斤510元,100克原料成本不过51块。一件轻薄款羽绒服,加上面料、人工、运营成本,200出头做出合格产品完全可能。但现实是,多少品牌把成本翻五倍十倍卖?波司登一件90%绒子含量的长款羽绒服卖1839元,某国际品牌更敢标价4000+。不是说高价没好货,而是消费者有权知道:我花的每一分钱,到底买了什么? 胖东来这招“自曝家底”,本质是把行业潜规则撕开了给人看。他们敢标成本,因为供应链够硬——联合采购压低原料价,直营模式省去渠道加价;他们敢亮质检,因为经得起查——第三方检测报告比明星代言更管用。反观某些品牌,连“绒子含量”都敢虚标,市场监管总局抽查发现17%的羽绒服不合格,问题全集中在填充物以次充好。当行业靠信息差赚钱时,胖东来的透明反而成了“异类”。 但别把这当成单纯的“良心买卖”。胖东来员工月薪近万,店长能拿7万+,这些成本全摊在商品里。他们敢让利,是因为把“赚多少钱”写进企业文化——90%利润分给员工,创始人于东来只留5%。这种“人本主义”模式,让员工像守护自家生意一样盯成本、控品质。反观某些企业,广告费比原料费贵,明星代言费够买十吨羽绒,最后全转嫁到消费者头上。 256元的羽绒服,买的不只是保暖,更是对商业诚信的投票。当整个行业在玩“价格迷雾”游戏时,胖东来把后台数据摊在阳光下:进货价、毛利率、质检报告,甚至供应商联系方式都公开。这种“玻璃般透明”的底气,源于对品质的自信,更源于对消费者的尊重。毕竟,谁愿意花300块买件“飞丝填充”的假羽绒服?谁又甘心为四位数的品牌溢价买单? 你觉得256元的羽绒服是“良心价”还是“营销套路”?如果所有品牌都像胖东来一样公开成本,你会买账吗?评论区聊聊你的看法。 (案例来源:海报新闻)