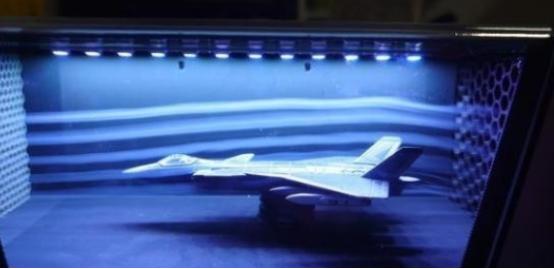

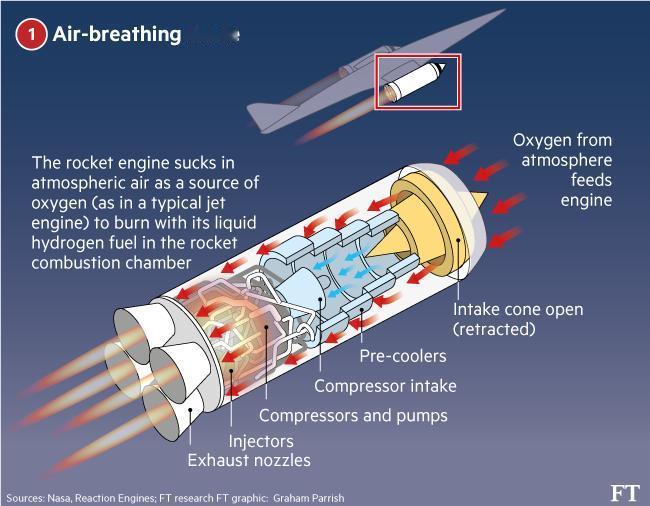

日本、意大利和英国宣布联合搞六代机,结果技术、资金、人才都齐了,却卡在风洞这关了,没风洞,机身设计再牛也飞不起来,风洞是航空的命根子,决定气动布局、隐身性能和超音速能力,没它验证,飞机可能半空散架。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2022年12月9日,日本、意大利和英国正式宣布启动一项雄心勃勃的六代战机合作计划,代号“GCAP”(Global Combat Air Programme)。 三国希望在 2035 年之前实现这款先进战机的首飞,用它来逐步替代各自服役已久的台风战机以及日本的 F‑2 战斗机。 这个计划从一开始就被寄予厚望:日本负责隐身材料研发,意大利出面主抓武器整合与成本管理,英国则贡献设计经验和高级软件算法。 首批投入的防务预算不菲,数百名来自三国的资深工程师也被调动到一起,大家看似齐心协力,一条大道直通未来空战。 可问题来了:缺了一个“风洞”。在航空发动机和飞行器气动设计里,风洞测试不是可有可无,它是决定气动布局、隐身性能甚至超音速能力的命根子。 没有风洞,就像造了台高性能跑车,却没场地测试加速刹车,想知道车能跑多快、转弯稳定性如何,无从验证。GCAP 的问题也正是卡在这点上。 英国那边最早蹦出问题:他们的风洞设施虽然老牌,但是精度偏低,不能支撑高端六代机复杂机体的测试需求。而且使用周期紧张,排队太长,即便愿意让 GCAP 优先,估计也要等上好几个月。 日本方面,他们也有自己的风洞设施,但规模都偏小,只能用来测量单块蒙皮或者局部结构,无法一次性做整机气动风洞试验。至于意大利,情况更尴尬——根本没有大型综合气动试验设施。 三国最初就打算借法国的 Modane 风洞做关键试验,但后来因为种种政治与商业考量,法国方面不再对外开放,三方就只能干着急。 没有风洞做检验,GCAP 的设计团队就太难了。模拟结果偏差太大,这种误差影响设计人员对气动外形、机身局部升力、隐身布局的判断。 一处翼面角度稍有偏差,就可能让未来飞机在实飞中升力不达标、阻力过高,甚至超音速飞行时出现气动失稳。 更糟的是,如果隐身布置没有风洞验证,其雷达截面假设值就不靠谱,一旦实际装机,隐身性能可能被大打折扣。 这样的基础设施短板,直接拖慢了整个项目进度。设计团队提交了几次样机方案,却因为模拟与现实之间误差太大,都不敢确定哪一种布局才是最优。 而且三国之间的合作摩擦也因此变得微妙:英国的软件团队不愿意把全部源代码公开,日本担心技术泄密,意大利对审批流程极为严格。 再加上一个意外的分歧——日本坚决反对让沙特参与这个计划,这引发了更激烈的政治和经济讨论,让大家有种尴尬。 面对这样的大问题,三国开始讨论一个更激进的方案:干脆建一座新的大型联合风洞设施。但是建风洞不是盖房子,小型设施还行,但那种能做整机超大模型、支持超音速甚至高攻角试验的大型风洞,少说也得几年时间。 选场地、多国协调、环保审查、施工预算,这些都是巨大的障碍。更何况,谁来出资?如何分摊运营?三国还在磋商中。 与此同时,虽然风洞进展缓慢,但 GCAP 项目的其他方面并未完全停滞。到了 2025 年 11 月,传感器开发端有了突破。 英国团队的电子扫描阵列雷达进入了实验室样品阶段,传感器探测范围、数据融合能力都有显著提升。发动机供应商也在联合测试一款高性能涡扇发动机,目标是提供推力与隐身、热辐射之间的平衡。 在系统架构上,三国合作也取得可观进展。意大利主导的武器整合工作逐渐清晰,他们正在设计一套既能挂超视距导弹也能挂定向能武器的弹舱;日本则在隐身材料上加速突破,正在试验一种新材料,号称具有比传统碳纤维更低的雷达反射系数,同时强度和耐热性也非常出色。 英国的软件团队也在改进模拟平台,不过他们仍然对核心算法有所保留,这是给未来商业化或者军事出口留下余地的一种策略。 不过,基础设施的短板尚未解决,供应链整合也是巨大的挑战。三国各自有成熟的航空零部件供应商,但要把传感器、材料、软件、发动机、武器整合在统一平台里,一旦标准不一、接口不兼容,就容易出现瓶颈。 比如日本材料厂商用的铸件公差标准和意大利子系统厂商用的不一致,导致模型制作重复返工;英国软件与意大利武器系统的数据协议如果不统一,就可能无法顺畅融合。技术分歧还体现在知识产权方面,三方都想留有后路,不愿把核心技术一次性全交。

新疆菜没参加

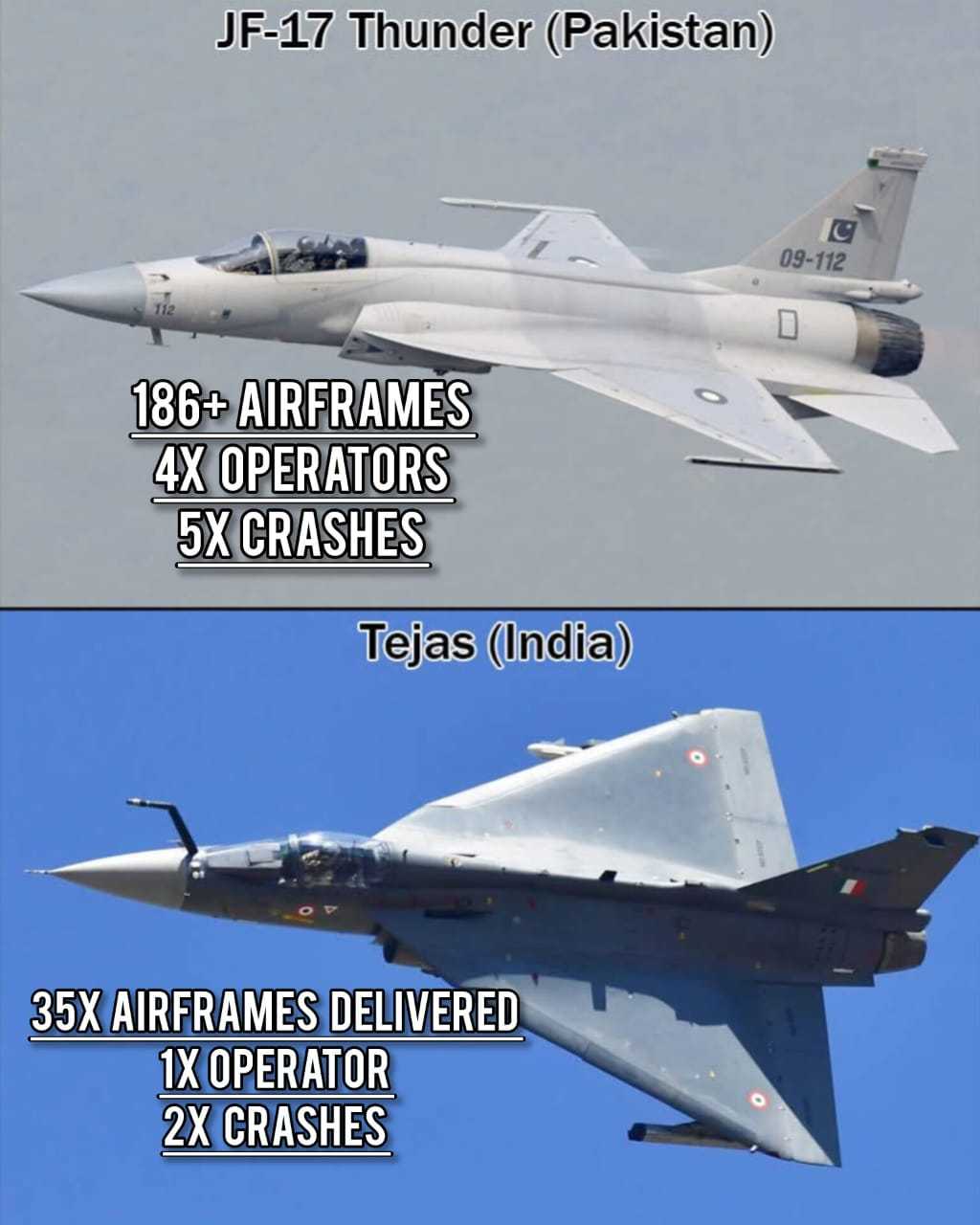

你太高看他们了,他们三个要资金没有,要人才没有,要技术没有,除了PPT外还是PPT