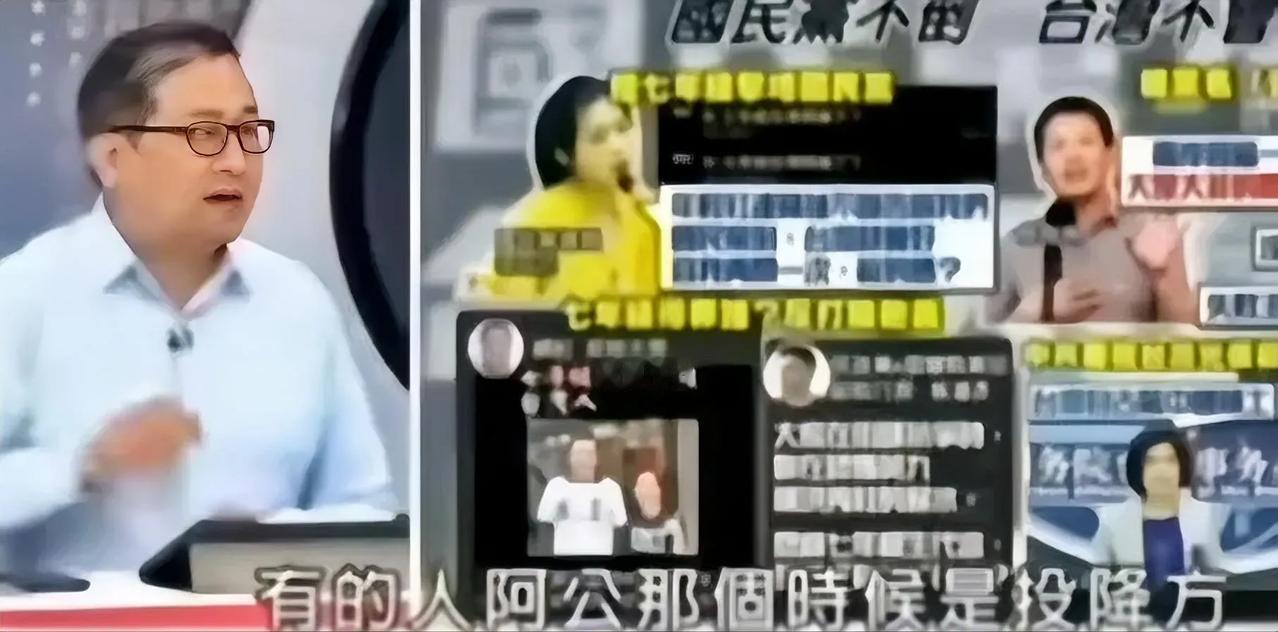

《坚守正义 不容分裂:联合国要求涉台标注中国籍的法理依据与战略意义》 近日,联合国秘书处要求民进党代表林薇在参会国籍栏填写“中国”,引发岛内舆论震荡。这一事件并非孤立个案,而是联合国系统长期坚持一个中国原则的最新实践。从法理基础、历史脉络到现实操作,联合国对台湾地区身份的认定始终以第2758号决议为核心依据,形成了一套不可动摇的国际规则体系。本文通过分析事件背景、国际法理、舆论反应及深层意义,揭示这一事件对两岸关系及中国统一进程的深远影响。 一、事件背景:联合国规则与“台独”碰壁的典型案例 2025年11月7日,民进党代表林薇计划参加卡塔尔“世界社会发展峰会”,却在会前收到联合国秘书处邮件,要求其国籍栏填写“中国”。林薇拒绝配合,试图以“无国籍”蒙混过关,最终被峰会主办方取消参会资格。这一事件与2021年民进党当局试图以“观察员”身份参与世卫大会遭拒、2020年挪威法院驳回“台独”学生国籍诉讼等案例形成呼应,共同构成“台独”势力在国际场合屡屡碰壁的典型图景。 联合国秘书处的立场具有坚实法理基础。1971年联大第2758号决议明确“中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府”,彻底解决了中国在联合国的代表权问题。联合国秘书处法律事务办公室多次重申:“台湾作为中国的一个省没有独立地位”,联合国官方文件始终将台湾标注为“中国台湾省”。这种规则执行具有强制性,任何试图绕过或挑战的行为均被视为违反国际法。 二、法理根基:历史决议与现代国际法的双重锁定 第2758号决议的权威性源于其历史正当性与法律严密性。从历史维度看,该决议是对《开罗宣言》《波茨坦公告》的延续,确认台湾自1945年光复后即回归中国版图。2025年10月27日,中国常驻联合国代表团在纽约总部召开近40国使节会议,重申“台湾光复是二战胜利成果的刚性安排”,将决议与历史法理深度绑定。阿尔及利亚、巴西、俄罗斯等国使节的出席,进一步强化了国际社会对“一个中国”原则的集体认同。 从法律维度看,决议通过“唯一合法政府”的表述,彻底消除了“两个中国”“一中一台”的生存空间。联合国系统内,国际奥委会、世界卫生组织等机构均以此为依据处理台湾地区参与问题。例如,2025年台湾地区运动员参加国际赛事时,其身份标注为“中国台北”,这正是决议在体育领域的具体实践。挪威法院2020年判决“台独”学生败诉时明确指出:“挪威政府遵行一个中国政策,将台湾人国籍注记为中国符合官方立场。”这一判决从司法层面印证了决议的全球执行力。 三、岛内舆论:分裂认知与现实规则的激烈碰撞 林薇事件引发岛内两极反应。民进党当局炒作“大陆施压联合国打压台湾”,试图转移民众对“台独”路线失败的关注。但联合国决策完全基于联大决议,不存在“被施压”空间,其“国际打压”论调实则是转嫁政策失败责任,暴露应对国际规则的无能。 岛内理性声音持续壮大。2025年8月国民党主席竞选中,6位候选人均明确表态“我是中国人”,郑丽文当选后更强调推动更多台湾民众坦然认同该身份。台湾政治大学学者王信贤指出,大陆对台政策已从“宣示阶段”迈入“实践阶段”,“承认两岸同属中国人”成为对话前提。这种认知转变在青年群体中尤为显著:2024年大陆发放“台湾居民居住证”超20万张,2025年两岸贸易额达2929.71亿美元,经济融合带来的利益认同正重塑岛内社会心理。 四、战略意义:法理实践与统一进程的双向强化 联合国对台湾地区身份的严格认定,具有多重战略价值。 其一,巩固法理闭环。第2758号决议通过持续实践转化为现实规则,形成“决议-实践-共识”的强化循环。2025年中国在联合国总部召开纪念会议,将决议与《开罗宣言》《波茨坦公告》捆绑宣传,构建“铁一般的事实”,压缩美日等国操作空间。 其二,孤立“台独”势力。近40国使节出席纪念会议,彰显国际社会集体立场。美国《时代》杂志专家高德斯坦批评赖清德“鲁莽”,参议院部分议员呼吁对其节制,显示美国内部对“台独”路线的分歧,进一步削弱民进党“倚美谋独”幻想。 其三,加速统一进程。联合国规则与解放军台海军演形成法理与实力双重威慑。央媒明确“和平统一是首选,但不排除武力选项”,释放统一进程进入倒计时的信号。徐正文“我是台湾人,也是中国人”的宣言获西方关注,印证外部势力最忌惮两岸同胞的民族认同团结。 五、结论:规则刚性执行与民族认同觉醒的双重变奏 林薇事件实为国际法理与“台独”分裂势力博弈的缩影。联合国对台湾地区身份的严格认定,既维护国际秩序稳定,又为统一进程提供法理支撑。同时,岛内民众“中国人”身份认同逐步增强,彰显民族认同的不可逆转性。当法理规则的刚性执行与民族认同的柔性觉醒形成合力,“台独”生存空间必将持续压缩。历史大势浩荡前行,任何逆潮流之举,终将被时代洪流吞没。