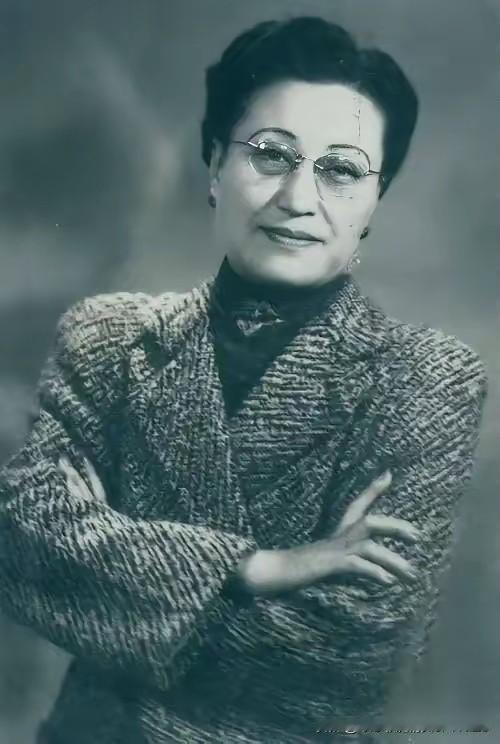

1971年2月,84岁的蒋介石收到了前妻陈洁如的书信,书信中寥寥数语,就让蒋介石看得泪流满面,没想到几天后,陈洁如就去世了。 那么陈洁如到底说了什么,让蒋介石落泪?这还要从她的经历说起。 1906年,陈洁如出生于浙江镇海,父亲在上海做生意,一家人都搬到了上海。 长大后的陈洁如在爱国女子学校读书。在校期间,陈洁如认识了一个叫朱逸民的姐姐。朱逸民长她六岁,两人非常投缘,情通亲姐妹。 朱逸民本是蒋介石原配毛福梅的知己,一面疼陈洁如单纯,一面知蒋介石彼时需人脉助力,便顺势将两人牵线。那时蒋介石还没攀上高位,对15岁的陈洁如格外上心,逛外滩时会替她挡人流,买生煎时记得她不吃葱,青涩热忱的模样,让从小缺安稳的陈洁如动了心。1921年两人在上海办了简婚,没有排场却满是期许,这事在《陈洁如回忆录》里写得细,字里藏着少女对余生的盼头。 可感情哪敌得过权欲算计,后来蒋介石要攀宋家势力,想和宋美龄联姻,陈洁如就成了必须让道的人。他找陈洁如谈时,语气软着却带着强硬,说让她先去美国读书,等自己站稳脚就接她回,还拍着胸脯说每月给足生活费。陈洁如纵有万般不舍,也懂他眼里的野心,没哭闹没纠缠,默默收拾了小包袱,1927年坐船去了美国,这一去,就断了大半辈子的念想。 到了美国才知承诺多虚,起初还能收到些零散资助,没过多久就没了下文,陈洁如带着母亲和养女,日子过得捉襟见肘。她从没对外露过“前蒋夫人”的身份,怕给蒋介石惹麻烦,更怕被人当笑柄,只能靠教中文、缝补手工谋生,寒冬里守着小灯赶活,手指冻得通红也不敢歇,就为凑够养女的学费和母亲的药钱。 四十多年里,她没给蒋介石写过一封诉苦信,哪怕最难时借遍旧友,也咬着牙没提当年的约定。可岁月熬垮了身体,1971年初她病重卧床,看着窗外飘的雪,突然念起上海的弄堂、当年的糖糕,撑着最后力气写了信。信里没半句指责,只说自己病得重,怕是熬不过去了,想故土,也念着旧情,叮嘱他别太操劳,好好保重身子。 84岁的蒋介石拆信时,手指都在颤,往日画面全涌了上来:上海婚礼上她怯生生的笑,送她上船时她红着眼却没回头,还有自己这些年的食言,她在海外孤苦无依的日子。愧疚像潮水裹住他,这辈子负过不少人,可陈洁如这份不争不抢的牵挂,最戳他软肋,眼泪没忍住往下淌,擦都擦不及,那一刻他忘了自己是权倾一方的领袖,只剩对一个姑娘的亏欠。 没等他琢磨好怎么回应,几天后就传来陈洁如离世的消息,享年65岁。他心里堵得慌,愧疚又惋惜,却碍于身份和宋美龄的存在,没法公开悼念,只能偷偷派亲信去美国,帮着处理后事,选了块靠绿植的墓地,也算给这段藏着的过往,补点薄情的交代。陈洁如这辈子,爱过也被弃过,没争过什么,把委屈全咽进肚子,最后带着对故土的念走了,想想就心疼。 说到底,她的悲剧全是蒋介石的野心闹的,为了政治利益,轻易弃了当年的情分,用句空话耽误了一个女人的一生。晚年落泪或许是真愧疚,可太迟了,怎么都补不了她这辈子的遗憾。感情里最伤人的,从不是争吵,是轻易许承诺,又转头食言,把别人的真心,当自己向上爬的垫脚石。 陈洁如的故事,藏着旧时代女人的无奈,也露着政治博弈的冷。她守了一辈子体面,扛了一辈子孤独,而蒋介石的泪,到底是真心悔过,还是晚年触景生情,没人说清。可这份被辜负的情谊,终究成了岁月里的一声叹,轻得像风,却沉得压人心。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![张作霖:能做到的一件没答应,做不到的全答应了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/17949493104414881124.jpg?id=0)