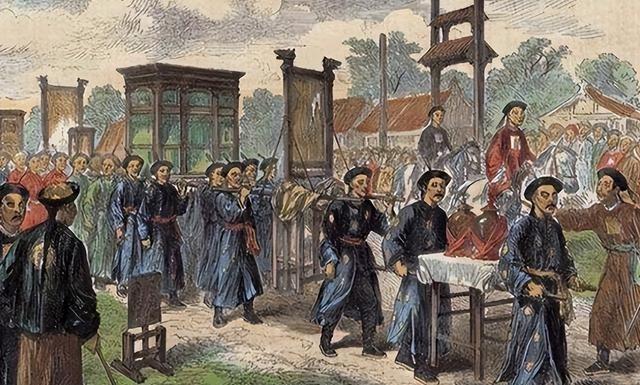

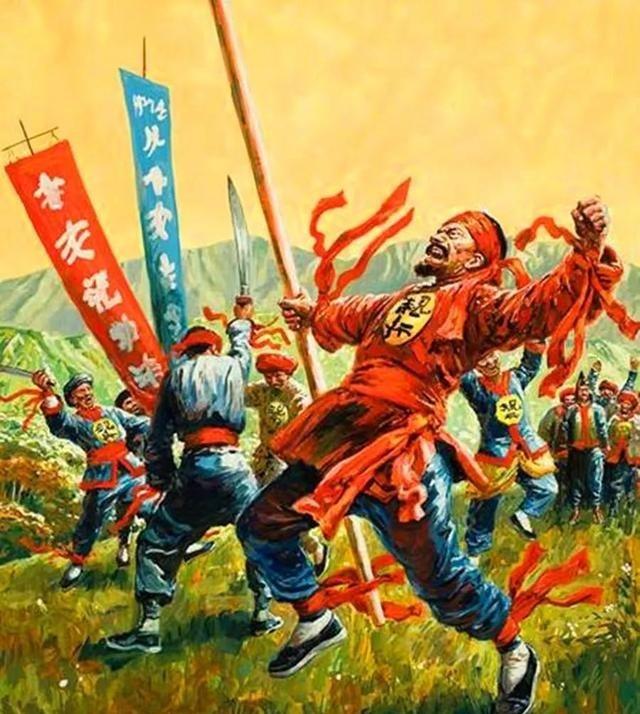

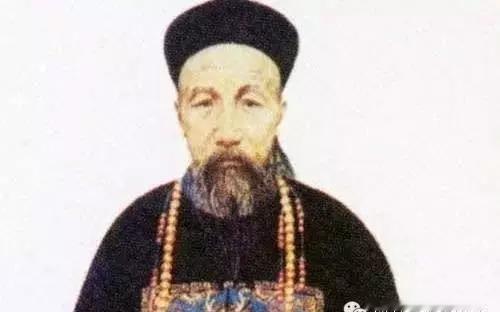

1878年初,西征大军一路追剿,竟在新疆腹地捡出五千多“洋面孔”。细查才知:这是英国扶持阿古柏时留下的“遗产”——英印商人、军械师、测绘兵、厨子、马夫,全混在驼队里混饭吃。换别人,可能一刀了账;左大帅偏不。他先设“三扇门”—— 清朝光绪二年,也就是1876年,左宗棠六十四岁了,朝廷点他当钦差大臣,督办新疆军务。为什么是他?因为之前陕甘回乱闹得天翻地覆,阿古柏那帮从中亚浩罕汗国过来的家伙,借着英国人撑腰,1865年就窜进新疆,建了个什么哲德沙尔汗国,又叫洪福汗国,盘踞十几年。英国东印度公司那时候正眼红新疆的棉花和羊毛贸易,顺带想搅和中亚事务,就暗地里给阿古柏提供军火和顾问。阿古柏死后,他儿子伯克胡里接班,还拉着白彦虎那帮陕西回乱余党,靠着英国人留下的那些印度人和英国杂役撑场面。清军刘锦棠部1877年底收复喀什、叶尔羌、英吉沙尔,和阗等地,伯克胡里带着残兵败将逃俄境,留下了一堆英国扶持的“遗产”——五千多洋面孔。这些人不是正规军,大多是英印商人贩卖鸦片和布匹的,军械师帮阿古柏修枪炮,测绘兵画地图给英国人探路,厨子马夫伺候驼队,顺便混口饭吃。他们藏在塔里木盆地驼队里,仗着阿古柏的保护,干了不少见不得光的勾当,比如走私军火,帮英国人搞情报。 清军追剿时,这些洋人没跑远,就在新疆腹地被揪出来。换成别人,估计直接一锅端,杀光省事。但左宗棠不一样,他这人办起事儿来,总想着长远。杀是痛快,可新疆刚收复,边疆不稳,杀太多洋人容易惹国际麻烦,英国人正盯着伊犁呢,沙俄也虎视眈眈。左宗棠深知,收复新疆不是光打仗,还得安抚人心,稳住局面。他上奏朝廷时就说过,新疆这地方,地广人稀,民风复杂,得用“剿抚兼施”的法子,既要武力震慑,又要政策拉拢。面对这五千洋人,他没急着动刀子,而是设下“三扇门”——商门、归门、匠门。这政策一出,半个月内就把人分流了,只剩三百多死硬分子被骑兵围歼在塔里木河边。左宗棠这招,既省了军力,又赚了实惠,还打了英国人的脸。 先说商门。这门针对那些真心做买卖的英印商人。左宗棠规定,三天内换新路条,只收一只羊当照费。想走的,发护照,派兵护送到嘉峪关外;想留的,划块市场给他们摆摊。结果,两千多印度小贩和波斯商人蜂拥而上,牵羊换票,有的北上勒克瑙,有的就在乌什喀什开张卖茶布。为什么这么宽松?因为左宗棠算得清,新疆需要贸易流通,这些商人带货进来,能激活当地经济。英国人扶持阿古柏,本就图贸易垄断,现在清军给他们条活路,他们反倒不敢闹事。左宗棠这步棋,表面仁慈,实际是把英国的“遗产”转化成清朝的商路,堵了列强渗透的口子。 再看归门。这门专治那些放下武器、愿剪辫子学汉语的家伙。一千八百多名旁遮普马夫和士兵,听说分二十亩水地,三年免税,当场就剪了辫子,领了屯田票。左宗棠早有屯田计划,他收复新疆后,就在焉耆库车等地开垦,引水浇地。这些洋人本是农家子弟,被英国强征来的,落到新疆种地,反倒落了实惠。他们扛锹挖渠,种麦子,渐渐融入本地。左宗棠的算盘是,用土地稳人心,新疆缺人手,屯田能养兵,还能防俄英。历史上,清朝康熙乾隆时就用过类似招数,左宗棠这回是捡了英国的现成劳力,变废为宝,避免了无谓杀戮。 匠门最狠,专收那些会造枪炮修水利的英国军械师和普鲁士技工。四百多人被锁链押到兰州,编进西征机器局,工资翻倍,但跑一步砍头。左宗棠在兰州建局,本是为西征造枪,现在正好用上这些洋匠。他们锻后膛枪,修水泵,蒸汽机轰鸣,西北第一批近代武器就这么出来了。为什么押走?因为这些人是英国的核心技术骨干,放了等于给列强添助力,杀了又浪费人才。左宗棠这政策,严在纪律上,宽在饷银上,逼他们出力。光绪末年,这些匠人挣够银子,有的东归,学会吃羊肉泡馍,带回西北手艺。 三扇门一设,局面立稳。五千洋人走留各安,只剩三百死硬派想闹腾,左宗棠直接下令“送他们见阿古柏”,刘锦棠骑兵夜袭塔里木河畔,刀光一闪,全歼。缴获的恩菲尔德步枪和阿姆斯特朗炮,左宗棠命人刷红漆,刻“左”字,高价卖给印度商人。英国东印度公司脸都绿了,这不光赚回军费,还让英国人尝尝自家武器打自己脸的滋味。整个过程,左宗棠没多费一兵一卒,就把英国的“遗产”拆解了。