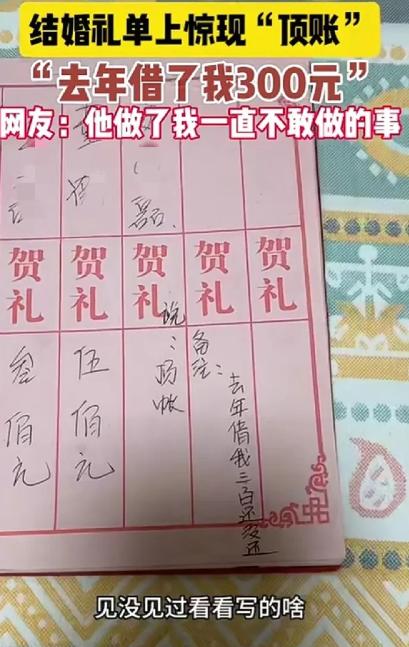

“最特别的礼金!”新人结婚当天,忙完后主人去查看客人上礼的礼单,竟然在礼单上看到了“顶账”,备注写着:去年借我300还没还!所以今天就不给钱了,直接抵了,这下就两清了! 那天是阿强和小丽的大喜之日。春末的阳光暖得刚好,婚礼酒店门口挂着大红灯笼,一串串喜字贴在玻璃门上,格外喜庆。 来宾络绎不绝,伴郎伴娘忙得团团转。阿强端着酒杯,脸上挂着笑,心里却一直惦记着一件事——收礼金的礼单,他想尽快看看今天到底能收多少,毕竟婚房贷款压力不小。 直到宴席散得差不多,新人送走最后一批客人,阿强才终于松了口气。他擦了擦额头的汗,对小丽说:“我先去后台看看礼单,顺便把红包清点一下,明天还要算账呢。” 小丽点点头:“去吧,不过别死盯着钱,今天是喜事,不要弄得跟会计审账一样。” 阿强笑笑,可脚步还是有些急。酒店后台的小房间里,账桌上整齐摆着已经拆封的红包和一本厚厚的登记礼单。负责收礼的堂弟正一边核对金额,一边打哈欠。 “哥,你来啦。”堂弟把账本推过来,“都记好了,你自己看看吧。” 阿强翻开礼单,目光飞快扫过一行行名字与金额。“小马:500;阿华:800;立军:600……”都是常见数字,他的心情也逐渐放松。 然而翻到第三页时,他的手指停住了。 “老李:—— 金额:顶账。备注:去年借我300还没还,今日抵扣,两清。” 阿强愣住了,瞳孔微微缩紧。 这个“老李”,他太熟悉了——以前在工地一起干活的老同事,去年他周转困难时确实向对方借过300元。 那时阿强拍胸脯说“下个月发工资就还”,可之后他换了工作、搬了家、准备婚礼,心里惦记着还,但总拖到后来就没动静了。 “顶……账?”阿强重复了两遍,脸色微微发红,像被人当众拆穿了什么。 堂弟探头一看,忍不住笑了一下:“哥,这老李还真是耿直。别人来随礼都是添钱,就他写个顶账,哈哈,这倒也算特别礼金了。” 阿强尴尬得说不出话。他觉得脸上火辣辣的——不是因为金额,而是因为“被记住了”。 他原本以为别人不会放在心上,顶多觉得自己粗心;没想到老李把这笔账记得清清楚楚,还挑在婚礼这种肉眼可见的‘公开场合’抵账,好像特意提醒他:你欠债不还,人情礼金不该再占。 阿强心里腾地冒出一股难堪。他忍不住想:这样写,会不会让别人看笑话?会不会觉得他这个新郎不靠谱? 就在他郁闷的时候,门口传来了闹哄哄的声音,是酒店休息室里还没走的伴郎伴娘们在议论。 “真的有这种人?借人家300块还能忘一年?” “人家好歹还随了你三百,只是顶账,你其实还‘赚’了个礼面子。” “要我说,这老李才是厚道人,不随也正常,他还来捧场了呢。” 这些话如同针般扎在阿强心里,每一句都让他无处可躲。 他越想越觉得羞愧,心情从最初的不满,慢慢转成反思。 仔细想想,300元不多,可是人家的确帮了自己,自己却没有及时归还,甚至连一句主动提及的解释都没有。 现在要结婚了倒把人家请来,这么做换成别人,心里也会不舒服吧?说到底,是自己信用不够硬。 小丽走进来,看到他皱着眉盯着账本,问道:“你怎么了?” 阿强沉默几秒,把那条“顶账”的礼金条给她看。 小丽看完没有发火,也没有笑,只轻轻说:“其实人家这样写,说明他还当你是朋友。真要计较,他今天连来都不会来,更不会给你面子。” 这句话像一盆冷水,彻底浇醒了阿强。 他长长叹了口气,苦笑:“是我不地道啊……我还怪人家不给红包,想想挺无耻的。” 小丽拍拍他的肩:“现在知道就好。过两天你去拜访一下老李,真诚道个歉,说不定人家心里反而觉得你是个坦荡的人。” 阿强点点头,心里终于没有刚才那种憋屈和怒气,反而觉得有点释然。 后来他把礼单重新整理,把“顶账”那条单独放在最前面。他说:“这不是丢脸,是提醒我以后别再做人情债、信用债都乱七八糟的人。” 婚礼那晚,朋友圈上那张“最特别的礼金”礼单截图意外火了,引来评论无数。 有人说老李小气,有人说他做得对,也有人说这是现实社会最真实的写照。 可阿强知道,别人怎么看不重要——那300元,他欠了别人一年,但老李这一笔“顶账”,却让他真正学会了做人。 而这,比任何红包,都贵重。