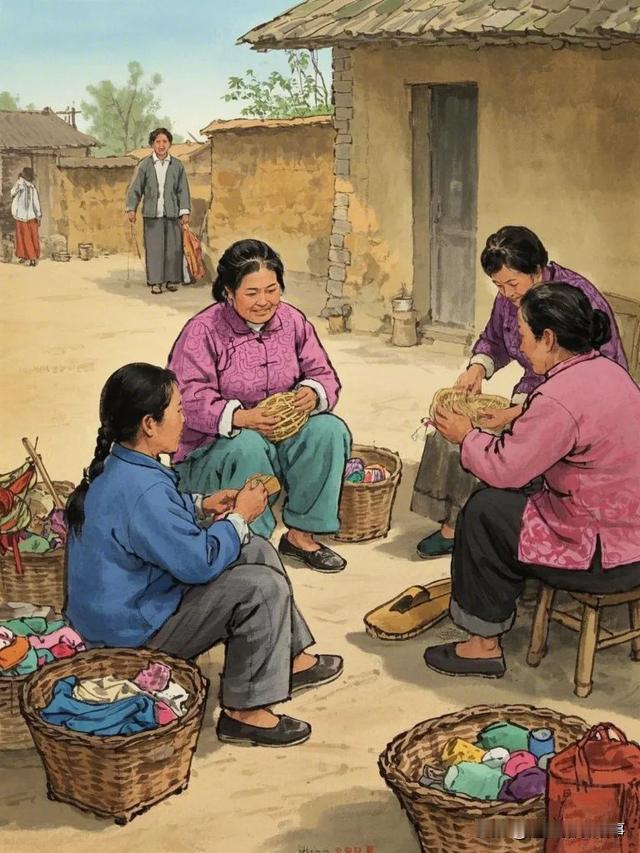

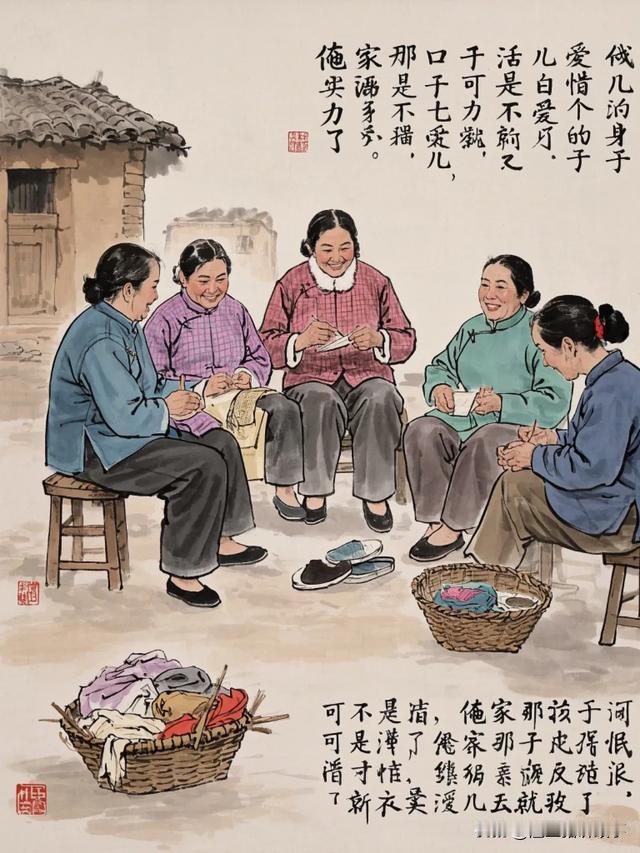

村巷里的“情报系统” 你若想见识这世上最灵敏、最富生命力、且完全不依赖无线网络的信息系统,不必去什么顶尖的科技公司,只需在任何一个夏日的午后,找中国南方北方任何一个村庄,在村头那棵老槐树下,或者兼营酱油醋与天下事的小卖部门口,安然坐下。这套系统,我们姑且称之为乡村的“人情雷达”或“信息高速公路”,其运行之高效,覆盖之全面,分析之大胆,足以让任何一个现代社交媒体平台自愧弗如。 这条“高速公路”的枢纽,通常设在几个战略要地:村头小卖部是“新闻发布中心”,老板娘兼任“首席信息官”;水井旁或河边浣衣处是“八卦发酵池”,捶打衣物的节奏与添油加醋的讲述相得益彰;而各家各户那不算高的院墙,则是天然的“信息接收与发射天线”。 故事的开端,往往简单得像一颗掉在地上的花生米。比方说,某个周三的清晨,刚过七点,村东头李慧兰(村里人更习惯称她“李寡妇”)家那扇平日里甚是安静的院门外,竟稳稳当当地停了一辆陌生的、黑色的、擦得能照出人影的摩托车。 这本身或许不算什么惊天动地的大事。但关键在于几个细节:这摩托车的牌照是城里的;它停靠的位置,离院门有点过于近了,近乎一种亲昵的姿态;最关键的是,车筐里还放着一个印着“福寿安康”字样的、瞧着挺上档次的红色礼盒。 这一切,都被早起遛弯的“首席情报分析员”张婶,用她那堪比高精度扫描仪的眼睛,瞬间捕捉、分析并归档。她的脚步立刻从匀速运动变为缓步漫游,大脑CPU开始高速运转。等到她在去菜地的路上,“偶遇”正在门口慢悠悠择韭菜的王奶奶时,这条“一级情报”便像一颗被精心包装过的种子,精准地投递了出去。 “他王奶奶,早啊!瞅见阿慧家门口那阵仗没?”张婶的语气里,带着一种发现新大陆的克制性兴奋。 “咋了?”王奶奶的择菜手停了下来,天线瞬间竖起。 “来了个稀客!骑个大摩托,威猛着哩!车筐里还提着礼,那包装,红彤彤的,看着可不便宜。”张婶顿了顿,恰到好处地抛出钩子,“你说……阿慧这一个人过了这么些年,可是有好些日子没见这样的‘体面’男客登门了吧?” “听说了吗?李寡妇家来了个有钱的老板!那摩托车,啧啧,比村主任家公子的还亮堂!”——这是“富豪版”。 “啥老板呀,我听说那男的,手腕上明晃晃的,戴着个金表!是专门来送高级补品的,这里头啊,保不齐……”——这是“神秘关系版”,更富想象空间。 偶尔有不明就里的年轻人插嘴:“我瞧着像是个送货的。”立刻会被几位资深“信息委员”用眼神温和地驳回——年轻人,阅历浅,不懂。送货的能在人院里待上大半個钟头?还关着门? 看,在集体的智慧下,情报被不断丰富和艺术化。那可能只是一块普通的、反光强烈的电子表,在传播中镀上了“金灿灿”的成色;那“福寿安康”的礼盒,可能只是超市的促销装,却被赋予了“价值不菲”的标签。 “唉,要说阿慧也是苦过来的,一个人拉扯孩子长大。可这……毕竟寡妇门前,来来往往的,总得注意点影响不是?” “她家小子在城里读大学吧?知不知道这事?可别影响了孩子前程。”——这是忧心忡忡的关怀组。 “我看那摩托车还没走,怕不是要留下吃晚饭? 众人的表情是严肃而关切的,语气是沉重而负责的,仿佛在研讨一件关乎全村精神文明建设的重要议题。那紧密的交谈,那交换的眼神,共同编织成一张细密的信息网络,将李慧兰家那小小的院落,笼罩在一种无形的、众目睽睽的宁静之下。 然而,正如所有跌宕的戏剧都需要一个结局,乡村的连续剧也往往在最高潮时,迎来一个平淡到近乎可笑的真相。 “吱呀——”一声,李寡妇家的院门开了。一个穿着某机电厂蓝色工装、脸上还带着点油污的中年汉子,推着那辆“威猛”的摩托车走了出来,嗓门洪亮地回头道别:“嫂子,车修好了!三娃托我捎的东西也送到了,您放心!我赶着回厂里上工,就先走了啊!” 原来,这“神秘的富豪骑士”,是李慧兰儿子“三娃”在城里的工友。儿子忙,托下夜班的师傅把买的保健品和几本旧书捎回来,顺带把家里坏了许久的电动车控制器给修了。那“金表”,是厂里统一配发的防磁铁手表;那“关着的门”,是因为主客二人在堂屋喝了一碗水,顺便检查了故障。 真相,像一颗冷水,噗地一下,浇熄了所有沸腾的猜测。村巷里,有那么一刻短暂的、奇异的寂静。张婶若无其事地拎起菜篮子,王奶奶的韭菜也终于择到了最后一把。大家心照不宣地散开,仿佛刚才那场轰轰烈烈的集体创作从未发生。 这条“信息高速公路”拥有强大的自我净化与遗忘功能。明天,或许就在下一刻,谁家闺女新烫的头发,或者谁家地里多收的一筐瓜,又会迅速成为一个新的“信息热点”,开启下一轮充满想象力与生活趣味的传递与演绎。 让一条看似安静的村巷,永远在柴米油盐的烟火气下,暗流涌动,生生不息。