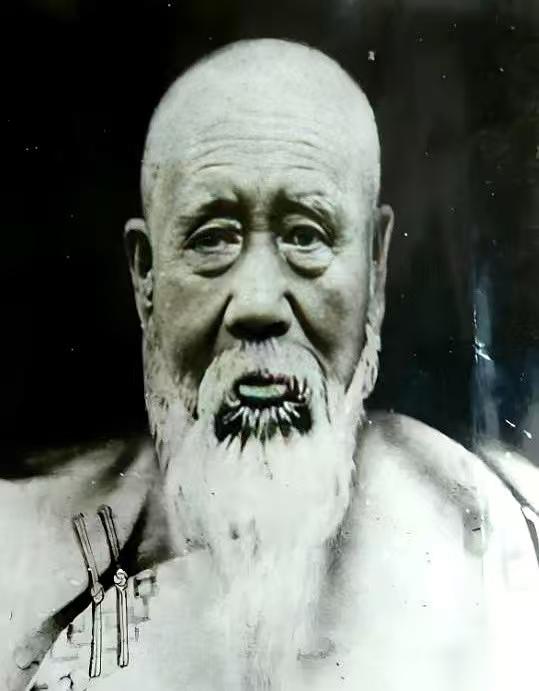

1901年,珍妃的遗体被打捞上来,珍妃的弟弟志锜,跪在井边,看着面目全非的姐姐,失声痛哭。此时,珍妃的一条腿还蜷曲着。志锜流着眼泪,把姐姐的腿捋直。 顺贞门旁的那口老井,砖石上还留着前几日拆毁井台的凿痕。志锜的手指触到姐姐冰冷的衣料时,忽然想起十年前那个抱着西洋画报跑过御花园的少女——那时她辫子上还别着银质小剪刀,说是要“剪开旧规矩”。 谁也没想到,这个十五岁就敢让西洋传教士进宫讲课的格格,会把《万国公报》藏在发髻里。她常对着地图比划日本明治维新的疆域变化,跟光绪说“变法就得学人家敢砸旧架子”,眼睛亮得像淬了火。 1895年的紫禁城,玉铭跪在养心殿的地砖上,汗珠子砸在金砖上,洇出一小片深色。这位花四万两银子买来四川盐法道的官员,连自己的名字都写得歪歪扭扭。光绪皇帝捏着奏折的手发白,殿外的慈禧已经听见了太监的回话——这事,是珍妃和她堂兄志锐做的。 那天珍妃被拖回景仁宫时,月白色的旗装下摆全是血。她趴在床榻上,指甲抠进锦被,愣是没哼一声。慈禧坐在储秀宫的宝座上,把玩着翡翠佛珠,冷冷说了句:“这就是不安分的下场。” 她真的只是光绪的附庸吗?那些藏在丝帕里的密信,难道没有她自己的野心?1898年春天,康有为的奏折卡在了礼部。珍妃趁着给光绪送杏仁酪的空档,把折子里“废八股、设学堂”的核心句子抄在丝帕一角,塞进袖笼。那些日子,她的袖口总是鼓鼓囊囊,养心殿到东书房的石板路上,留下过她多少急促的脚印。 戊戌政变的硝烟还没散,北三所的门窗就被钉死了。送饭的小太监踮着脚从墙洞递进去一个粗瓷碗,从不抬头看她。珍妃把写满字的宣纸揉成一团,扔在墙角——那些给光绪的话,连宫墙都穿不过去。瀛台的方向,只有风送来的荷香,再无别的声息。 1900年七月的风带着硝烟味。崔玉贵的手像铁钳一样攥着她的胳膊,顺贞门的井台冰凉刺骨。珍妃忽然停下脚步,回头望向养心殿的方向:“皇上该留在京城,与洋人交涉。”这句话像根针,扎得崔玉贵手一紧,她便直直坠了下去,井口的辘轳吱呀响了半声,停了。 一年后,井水漫过她浮肿的身体。志锜拆了半面井台才把姐姐弄上来,那蜷曲的腿像是还在挣扎——是坠井时的本能蜷缩,还是在黑暗里蜷了三百多个日夜?他伸出手,指尖颤得厉害,一点点把那条腿捋直,就像小时候给她摆正歪掉的发簪。 有人说她是维新派的“宫中暗桩”,可那些卖官的银子,她也实实在在收进了私库;有人骂她“祸乱宫闱”,可她临死前惦记的,却是那个被软禁的皇帝该不该留下。历史的镜子,照出的从来不是单面人。 封建宫墙里,女人的政治资本要么是家族势力,要么是帝王恩宠。珍妃两样都想抓,却忘了慈禧最恨“后宫干政”——卖官是干政,递密信更是干政。她以为自己是在帮光绪,到头来,不过是权力棋局里一颗被弃的子。 那口井后来被封了,石栏上刻的“古槐穿井”渐渐模糊。可珍妃的故事没模糊——她不是什么完美的维新志士,也不是单纯的后宫怨妇,只是个在时代夹缝里,想伸手够一够权力的女人。 1913年,瑾妃把珍妃的灵柩迁进崇陵妃园寝时,带来了一匣子没寄出的信。信纸泛黄发脆,上面的字迹潦草,却还能认出“皇上”两个字。井边的哭声早已散了,只有这些字,还在低声诉说着一个女人的挣扎。