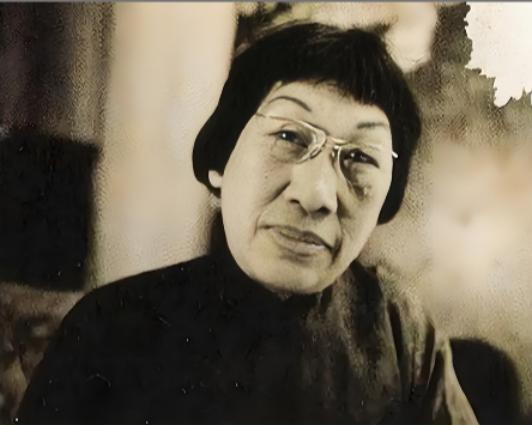

1908年,13岁潘玉良被舅舅卖到妓院,没想到却成就了她的一生伟业…… 江风裹着鱼腥味吹过潘玉良单薄的衣衫。这个13岁的姑娘攥着舅舅递来的烧饼,指甲掐进了面饼里。她看着舅舅转身消失在人群里,烧饼的温热还没散尽,人贩子粗糙的手已经拽住了她的胳膊。 那一刻她还不明白,这个被卖进妓院的瞬间,竟成了她传奇人生的起点。 被卖进怡春院后,潘玉良被改名叫张玉良。老鸨盯着她宽鼻厚唇的脸直摇头:“这长相,只能当个烧火丫头。” 谁料这看似不幸的评判,反而让她躲过了接客的命运。她在厨房劈柴担水时,总偷看前厅客人留下的报纸,凭着早年父亲教过的几个字,连猜带蒙地读着新闻。 转机发生在1913年。海关监督潘赞化来芜湖上任,当地商会为巴结他,特意安排张玉良去弹曲助兴。 只见她抱着琵琶,手指在弦上生涩地移动,弹得磕磕绊绊。潘赞化却注意到这姑娘说话时,眼睛总往他带来的报纸上瞟。 “你识字?”潘赞化有些诧异。 “认得几个。”她声音很轻,“要是不卖我,现在该上中学了。” 这句话改变了她的命运。潘赞化赎她出来,娶她为妾,还给她请了老师。 新婚夜,她将全部炭笔画堆在丈夫面前:“这些就是我全部的嫁妆。” 当时上海美专教室里的学生都在画石膏像,只有她忍受着同学们的指指点点,坚持画记忆中的妓院姐妹。石膏像画了一遍又一遍,手指被炭笔磨出了厚茧,但“妓院出来的”这五个字像影子一样跟着她 当校长刘海粟从她身后经过的,被这些画震撼后,奇怪问出为什么要画她们的话语时,正调着颜料的潘玉良头也不抬:“因为没人画过。” 站在原地的刘海粟,凝望着她在画纸上一笔一划的动作,深知潘玉良天赋非凡,但在当时的中国,一位曾有妓女身份的女性,在画坛几乎无立足之地。 “你去法国吧。”刘海粟对她说,“那里没人认识你,你可以真正重新开始。” 1921年,潘玉良在刘海粟的帮助下,争取到公费留学法国的机会。在巴黎国立高等美术学校,她第一次真正感受到艺术的自由。 因为这里没人知道她的过去,人们只认识那个总是最早到画室、最晚离开的中国女生。她的画作开始入选法国春季沙龙,这是许多欧洲画家都难以企及的荣誉。 然而,1937年回国办展时,过去的阴影再次笼罩。一场本应庆祝她艺术成就的展览,却因某些人挖掘她的出身而变了味。报纸上充斥着对她个人的攻击,而非艺术的讨论。 面对这些,潘玉良做出了选择。1949年,当张大千等艺术家因时局变化而离开大陆时,她却选择远走巴黎,但是她不是为了逃避过去,而是为了一个能纯粹创作的环境。 此后的三十多年里,她住在蒙帕纳斯的小画室里,每天作画不辍。她的画风融合了东方线条的韵律与西方色彩的饱满,形成了独特的艺术语言。 1977年,潘玉良在巴黎去世。按照她的遗愿,四千多件作品全部运回中国,捐赠给安徽省博物馆。她留下的不仅是画作,更是一个关于尊严与选择的故事。 只能说,潘玉良的一生告诉我们,出身从不能定义一个人的价值,选择才能。她选择了用画笔改写命运,在充满偏见的时代里坚守艺术的纯粹。 如今,当我们在博物馆里欣赏她的画作时,那不仅是美的享受,更是一种精神的传承,因为每个人都有权利挣脱标签,在属于自己的画布上,描绘出独一无二的生命色彩。 对此您怎么看?欢迎大家到下方评论区留言共同讨论。 信息来源: 贵州广播电视台《九味书屋丨潘玉良——民国传奇女画家,误入风尘遇良人》 文|沐琨 编辑|南风意史