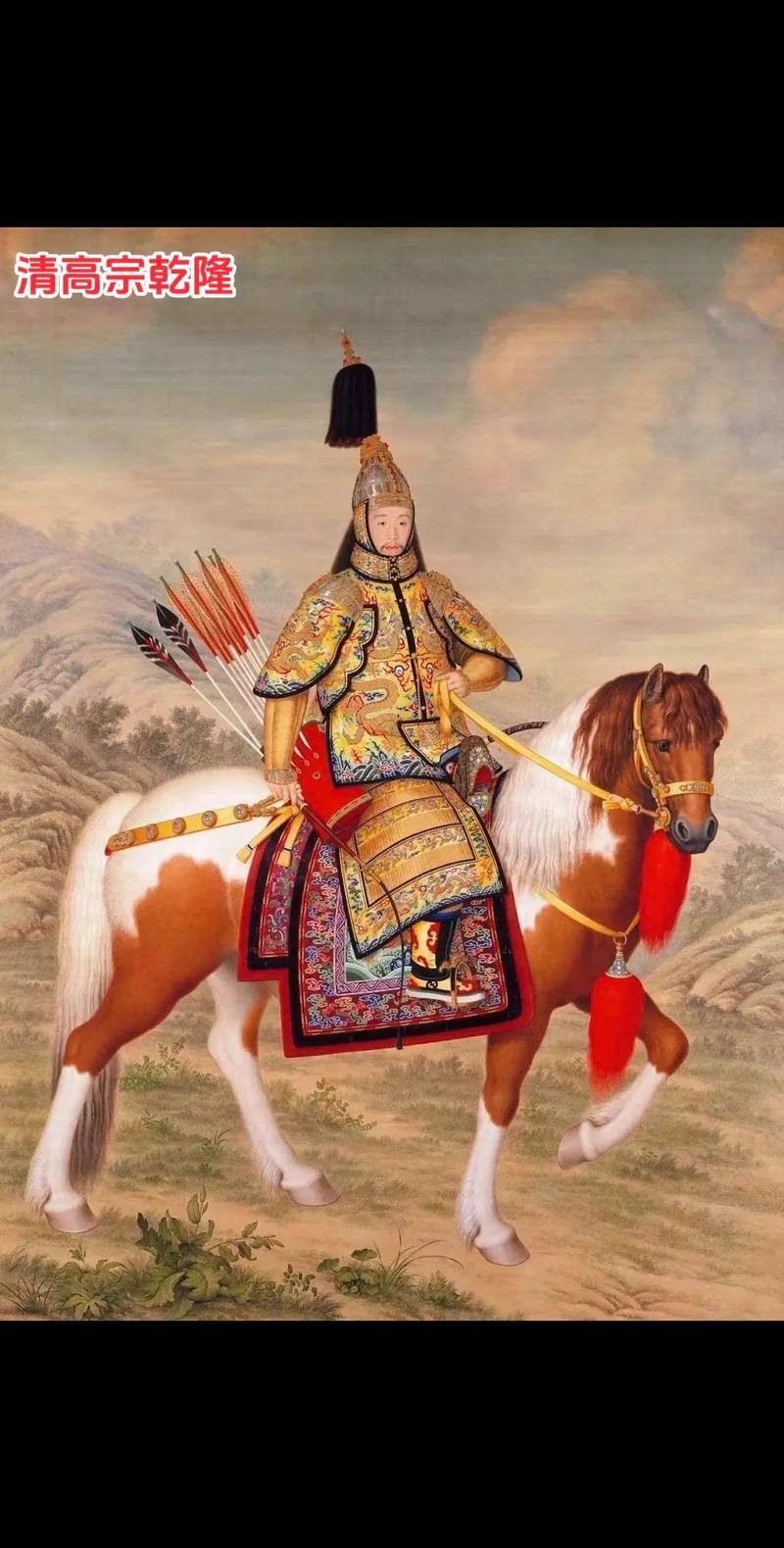

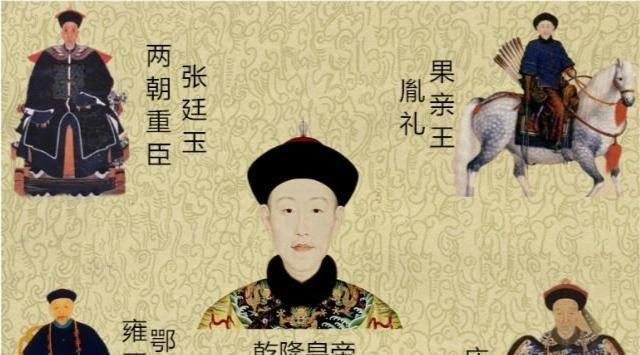

1750年深秋的北京,一队御林军砸开了79岁老人的家门。 火把照亮箱笼里的36万两白银,紫禁城里的乾隆捏着奏报冷笑:"这就是标榜'文官清流'的张廷玉?"谁能想到,三个月后这些银子又原封不动送回张家,连封道歉的话都没留下。 这位历经康雍乾三朝的老臣,出身安徽桐城张氏。 明清两代这个家族出了24个进士,89个举人,康熙年间他父亲张英就当了文华殿大学士。 当地流传"帝许江南第一家"的说法,连六尺巷的典故都出自他们家。 29岁考中进士那年,张廷玉被选进翰林院当庶吉士。 按规矩新科进士要学满文,顺治爷定下的规矩,二十个年轻人专门学"清书"。 他每天凌晨起来背单词,后来给康熙起草满文诏书,一笔好字连满族大臣都佩服。 33岁那年他进了南书房,这个康熙设的秘书机构专门起草诏令。 有回康熙半夜叫他写谕旨,他趴在龙案旁写到三更,太监说皇上早睡着了。 后来才知道,康熙就爱看他写东西时的样子,说"这汉人臣子比满人还懂朕心思"。 雍正朝他才算真正发迹,参与改军机处,每天批奏折到后半夜。 史书记载他"每夜必燃烛至三更",雍正夸他"实乃朕之肱骨"。 最风光的时候,雍正赐他"调梅良弼"匾额,还亲口说将来让他配享太庙。 可到了乾隆朝就不一样了。 76岁那年他想退休,乾隆不准,说"你是三朝元老,该陪着朕"。 后来勉强同意了,他又要乾隆写保证书,保证以后还能配享太庙。 皇上心里肯定不痛快,第二天他让儿子去谢恩,乾隆当场就发作了。 抄家其实是借他亲家朱荃贪赃的由头。 查抄的官员发现,箱子里每笔银子都贴着标签,"雍正元年赐银二万两""雍正三年赐银三万两"。 乾隆知道后脸都青了,赶紧让人把东西送回去,对外只说是"尽缴颁赐诸物"。 五年后张廷玉去世,乾隆到底还是让他进了太庙。 整个清朝,汉人里就他一个有这待遇。 这老头儿能在满人的朝廷里混这么久,除了学问好,那本记着赏赐的账册,怕是比什么都管用。

![和珅贪那么多,还不是为了乾隆[狗头]](http://image.uczzd.cn/2757299091280338053.jpg?id=0)