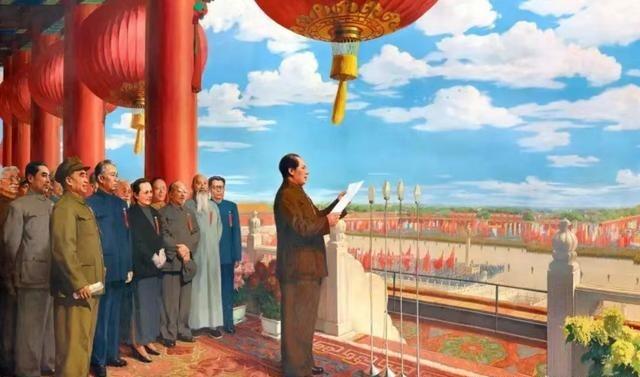

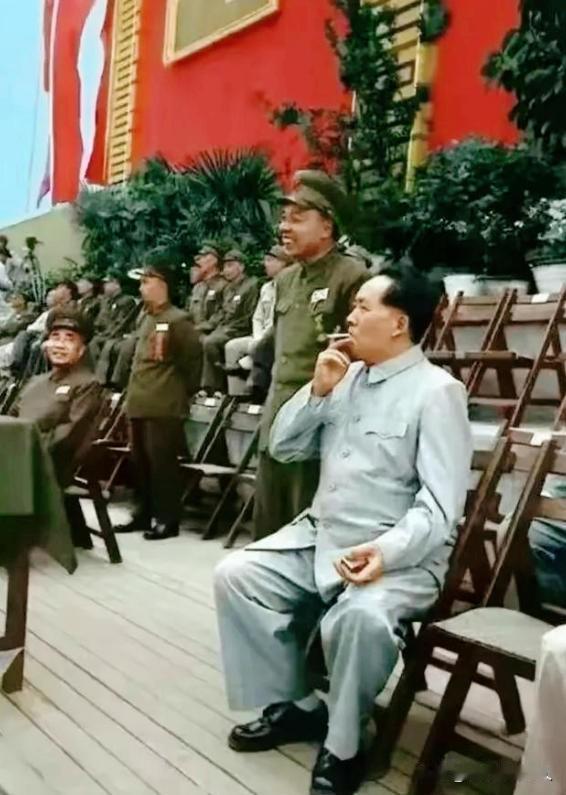

1949年,开国大典林伯渠宣布:“请毛主席升旗!”林伯渠并未意识到这句话犯了个错误,旁边的工作人员提醒他说:少了一个字。 林伯渠作为延安五老之一,在开国大典上担任中央人民政府委员会秘书长,他那句看似简单的口令,原本应该是"请毛主席升国旗",少了的那个"国"字,恰恰凸显了当时仪式设计者们的良苦用心。 在策划典礼时,工作人员特意将升旗仪式设计为具有象征意义的环节,要求由毛主亲自按下电钮,让五星红旗第一次在天安门广场升起。 当时天安门城楼与广场旗杆之间通过电线连接,这个技术方案由建设局工程师钟汉雄负责设计,他们在地下埋设了钢管,让电线穿过金水桥直达旗杆。 为了保证万无一失,工作人员前夜反复调试到凌晨,还准备了手动方案作为备用。这些细节都体现了升旗仪式在新中国成立典礼中的特殊地位。 林伯渠的口误从另一个角度反映出,当时人们对国旗的象征意义还在逐步深化认识的过程中。 其实在开国大典前两个月,《人民日报》才刊登了征集国旗图案的启事,最终从3012幅应征作品中选出的五星红旗,其寓意尚未深入人心。这正是为什么工作人员会立即察觉缺少的"国"字可能弱化仪式的庄严性。 值得注意的是,毛主在升旗仪式中的角色也经过特别设计,按电钮升起国旗的动作,象征着国家元首与国旗的特殊关联。 这种设计在各国典礼中都有先例,比如美国总统就职典礼中的宣誓环节,但新中国开创性地将领导人、国旗、国歌三个要素融合在同一个仪式瞬间,这在世界典礼史上颇具创意。 当时站在毛主身旁的领导人,包括周恩来、刘少奇等人,都神情肃穆地注视着冉冉升起的五星红旗。 军乐队在同时奏响《义勇军进行曲》,这是它第一次以国歌身份响彻天安门广场,这个精心设计的同步环节,使得升旗仪式成为开国大典中最具感染力的时刻之一。 从历史档案中可以发现,开国大典的流程单上明确写着"升国旗"、"奏国歌",林伯渠的口误虽然很快被纠正,但这个细节让我们看到,即使是在如此重要的历史时刻,人类活动仍保持着其真实的、不完美的特质,这种真实性反而让历史事件更加可信、更加动人。 对比其他国家的建国典礼,升旗仪式往往都是核心环节,美国独立战争后的升旗仪式、法国大革命时期的三色旗宣誓,都将旗帜作为国家象征的重要载体,新中国选择将升旗仪式置于开国大典的重要位置,既符合国际惯例,又融入了中国特色。 在开国大典筹备期间,工作人员对升旗仪式进行了多次演练,当时负责旗杆电机控制的北京电力公司员工程红旗后来回忆,他们最担心的是电路出现故障。 为此他们在旗杆底部准备了备用方案,两名工作人员隐藏在旗杆座内,万一电动升旗失败就立即手动升起国旗,这种缜密的准备体现了新中国开创者们对细节的重视。 林伯渠作为老一辈革命家,亲历了从辛亥革命到新中国成立的整个历程,他或许比年轻人更能理解国旗的深刻含义。 正是这种对旗帜象征意义的深刻认识,使他在出现口误时能立即领会工作人员的提醒,这个细节也反映出,当时工作团队之间的默契配合。 从历史发展的角度看,开国大典的升旗仪式奠定了新中国国旗礼仪的基础,1949年10月1日之后,升降国旗逐渐成为国家礼仪的重要组成部分。 1990年《国旗法》的颁布,更是将国旗的使用规范以法律形式固定下来,而这一切,都始于那个秋日下午天安门城楼上的一声口令。 今天当我们回顾这段历史时,林伯渠的口误反而让历史更加鲜活,它提醒我们,即便是划时代的历史时刻,也是由一个个真实的人、一个个具体的行动构成的。 这种历史的"人情味",让我们在仰望五星红旗时,更能感受到与先辈们的情感连接。 开国大典已经过去七十多年,但升旗仪式的传统一直在延续,每天清晨,天安门广场都会举行庄严的升旗仪式,吸引数以万计的群众观看。 这个传统的精神内核,正源于1949年10月1日那个具有开创意义的时刻,而林伯渠的那句口令,则成为这个历史瞬间中一个值得铭记的插曲。 历史往往在细节处最见真章,林伯渠的口误及其及时纠正,不仅没有减损开国大典的庄严,反而让我们看到了历史现场的生动图景。 这种真实感,比任何完美无瑕的官方记录都更能打动人心,正如一位历史学者所说,历史的魅力不仅在于它改变了什么,更在于它是如何被创造的。

laoguihu

一个字让你胡编了一通

清风

我想知道怎么纠正的,话都说出去了