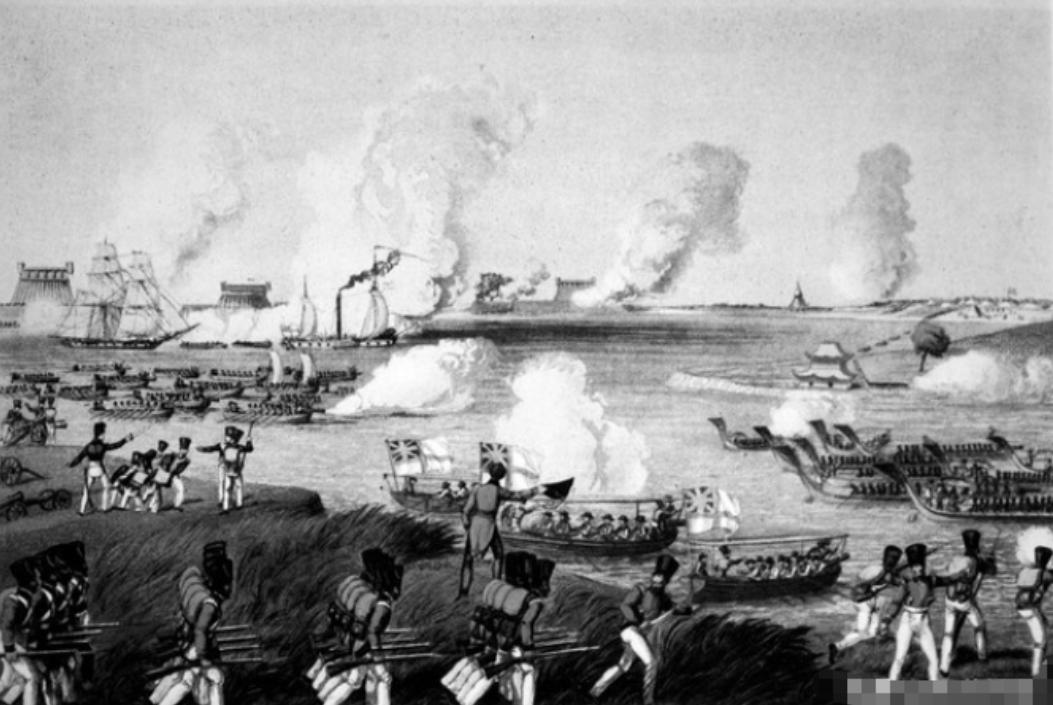

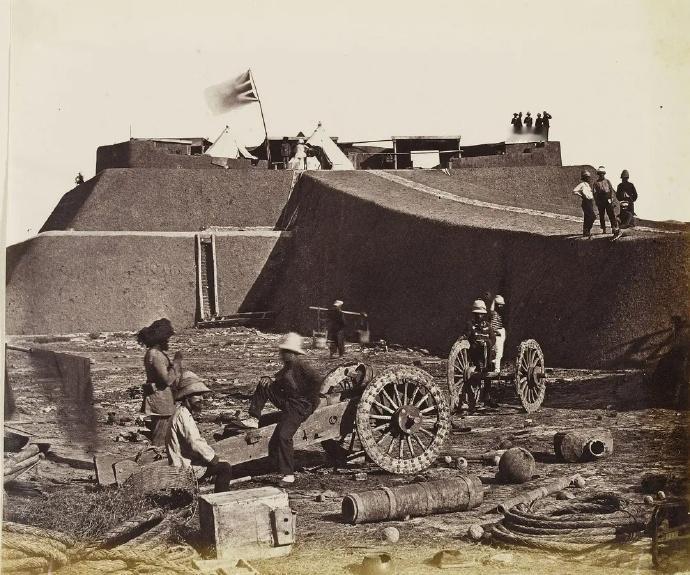

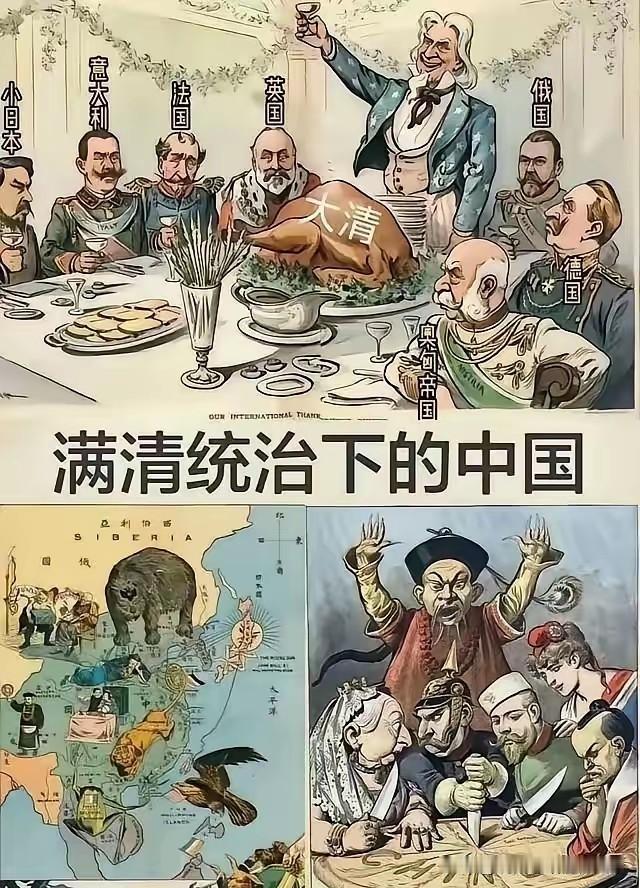

好多人一直认为圆明园是八国联军烧的,可这压根是个误会! 真正把圆明园主体建筑连根拔起、烧成废墟的,是在1860年就已经闯进来的英法联军。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 圆明园,这个名字对许多人来说,是中国古代辉煌的象征,是皇家园林中的一颗明珠,融合了中西文化的精髓。 它的存在,不仅仅是皇家园林,更是清朝几代帝王的心血结晶,圆明园内的建筑、园林设计、艺术珍品无不展现着当时中国在艺术、建筑与园艺方面的卓越水平。 今天提起圆明园,许多人的脑海里浮现的却是那片废墟,它的毁灭不仅仅是一次物理上的摧毁,更是中国文化的一次深重伤痛。 让我们回到1860年,当时英法联军入侵中国,圆明园正是他们的重点目标。为什么是圆明园?不单单因为它是皇家园林,更因为它象征着清朝的威严,是清朝对外文化与政治力量的象征。 对英法联军来说,攻占北京、摧毁清朝象征,绝不仅仅是军事上的胜利,这些兵士们进入圆明园时,眼中看到的不是那些精美的园林建筑,也不是那些无价的艺术珍品,而是一个金银珠宝堆积如山的大仓库。他们的目标很明确——掠夺、摧毁,报复清朝在外交上的硬碰硬。 这些侵略者们并不满足于仅仅掠夺那些贵重的瓷器、字画和珠宝,甚至连园中的文物、建筑本身也不放过,圆明园里的每一件珍品、每一座雕刻、每一块石柱,都曾是中国文化的象征。 那时候英国的军官记载,士兵们甚至为了争夺一块绸缎而大打出手,拿不走的瓷器被打碎,作为他们的宣泄欲望。 最残忍的是,那场灾难背后的一把大火,火是英方指挥官额尔金下令点燃的,作为对清政府扣押谈判代表的报复,火从10月18日燃起,秋风干燥,加速了火势蔓延。 三天三夜的火烧,几乎将整个圆明园烧成了灰烬。那些本应该在历史上光辉闪耀的建筑,化作了黑炭和灰烬,园中隐藏的宫人,也因门被锁死或者不敢逃出,惨遭火海吞噬。圆明园的“皮肉”就这样被烧毁了。 火灾并非圆明园悲剧的终结,接下来发生的事,才是圆明园彻底变成废墟的关键。40年后的1900年,八国联军再次闯进北京,这一次他们进入的圆明园已经不再是昔日的辉煌,而是一个被大火烧得千疮百孔的废墟。 但即便如此,侵略者们并没有放过它,他们拿着锯子和斧头,开始拆卸那些仍然幸存的汉白玉栏杆、雕花石柱、铜器和木材,整个园子被拆得七零八落,拆下的东西甚至被运到外国出售,或是运到北京城里盖洋房,就这样圆明园被彻底“拆骨”,不再只是被烧毁的废墟,还成了一个连骨架都被扒光的空壳。 值得注意的是,这次的破坏与1860年的纵火相比,性质有所不同。那时的火烧,充满了报复的意味,带有对文化的摧残,而这次的拆卸,则是对圆明园最后一点残存价值的进一步清空。 我们不能简单地将这两次灾难等同,1860年的毁灭是象征性的摧毁,是对中国文化的深刻侮辱,而1900年的“拆骨”更多是趁机捞取便宜的行为,是一场无法再重现的历史悲剧的延续。 从这一点来看,圆明园的毁灭,绝不是一时的灾难,而是一个长达四十年的过程,从最初的火烧,到后来的拆解,圆明园的历史像是一个逐渐失去尊严的过程,它从一个象征着中国文化辉煌的皇家园林,变成了一个无人保护的废墟,即使清朝政府在之后的岁月里想要修复这片园林,也因为国库空虚,始终无力承担修复的费用,圆明园最终只能在荒草中孤独地存在。 如今当我们站在圆明园遗址公园,看到那些被砍掉的汉白玉石柱断面,摸到那些历经岁月侵蚀的残石,我们才会真正明白,这样的遗址不仅仅是物理上的废墟,更是一段深刻的历史伤痛。 这种伤痛不仅仅来自外部的摧残,更来自那个应当保护它的国家的无能为力。清朝当时忙于签约赔款,无法有效保护自己的文化瑰宝,这份痛苦或许比火烧时的瞬间更加深刻。 圆明园的毁灭,是一段痛苦的历史,它不仅让我们看到了外部侵略者的野蛮和肆意,更让我们意识到文化遗产的脆弱与历史责任的缺失。 回顾这一段历史,我们不仅要铭记那些为保护圆明园付出生命的先辈们,更要在今天,更加重视对文化遗产的保护,让这段痛苦的历史不再重演。 对此,大家有什么看法呢?