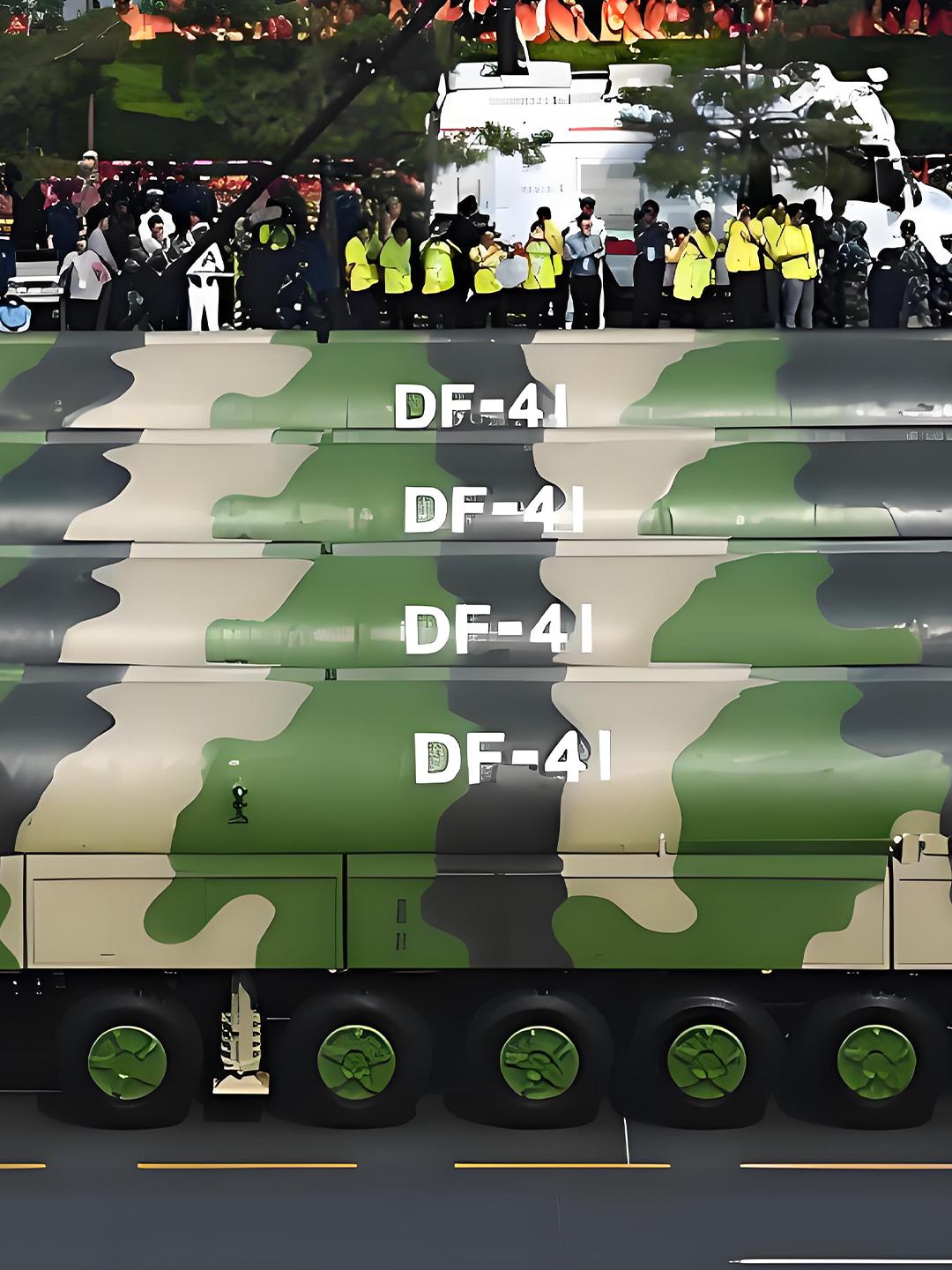

“一旦发生核战,中国面对美国坚持不了1小时!”俄专家10年前提醒,中国东风-31A,是唯一有望经受住美国首次核打击的导弹,但中国这种导弹不多,而美国这种导弹有近2000枚,那现在呢? 十年光阴,足以让战略天平发生怎样的倾斜? 2019年国庆阅兵的钢铁洪流中,16.5米长的东风-41首次公开亮相,60吨的身躯在阳光下泛着冷光,这颗“定心丸”的批量列装,标志着中国核导弹技术的代际跨越。 航天科技自主研发的NEPE固体燃料,燃烧效率较传统燃料提升23%,将射程直接推至1.4万公里——从黑龙江发射,能精准覆盖美国迈阿密,地图上的经纬线在它的射程里不过是模糊的背景。 25马赫的飞行速度,每秒8.5公里的破空之势,让中美之间的地理距离变成了21分钟的倒计时,比同城急送的时效更不容喘息。 更让美军反导系统绝望的是钱学森弹道的实战化,乘波体弹头在大气层边缘“打水漂”,每秒40次轨迹修正,500公里横向机动范围,2025年南太平洋试射中连续5次S型变轨,直接导致“标准-3”拦截弹软件系统崩溃,拦截成功率骤降至5%以下。 10枚65万吨TNT当量的分导式热核弹头,搭配20枚全频谱诱饵弹,一枚东风-41瞬间化作30个真假目标,美国导弹防御局推演显示:拦截一枚需消耗35枚“标准-3”,耗资259亿美元,10枚齐射便足以耗尽西海岸反导资源。 西北戈壁深处,350个新型加固筒仓正改写核力量部署格局,深度超百米的混凝土堡垒,覆盖伪装网与互联指挥系统,美国卫星的侦察镜头在此屡屡碰壁,数量已接近美国同类设施的三分之二。 欧洲机构2025年报告揭示:中国用6年完成核力量跨越式升级,核弹头总量逼近700枚,虽距美国3800枚仍有差距,但增长速度让五角大楼年度报告连续三年使用“前所未有”描述,预测2035年或突破1500枚。 水下的威慑同样不容小觑,6艘094A核潜艇已悄然服役,每艘搭载12枚巨浪-3潜射导弹,未来096型服役后,隐蔽性与载弹量将再提升,即便陆基设施遇袭,深海中的“静默杀手”也能随时发起反击。 空基方面,轰-6N虽非隐身平台,但搭配“鲸雷-1”远程核高超音速导弹,填补了三位一体的最后一块拼图,让核打击体系实现全天候覆盖。 俄专家当年或许没料到,中国军工能在十年内走完别人三十年的路——从东风-31A的“独苗撑场”到如今陆基筒仓、海基潜艇、空基战机协同发力,核弹头数量稳步增长的同时,突防技术已让美国反导系统沦为“筛子”。 700枚核弹头的数字背后,是固体燃料技术的突破、分导式多弹头的成熟、潜射平台的稳定,以及指挥控制系统的全域互联,每一项进步都在压缩“核讹诈”的生存空间。 当东风-41的21分钟抵达时间成为新的战略时钟,当350个陆基筒仓与6艘核潜艇构成立体防线,“坚持不了1小时”的旧论早已成笑谈。 真若核战阴云降临,需要计算21分钟倒计时的,恐怕该是华盛顿的决策者们——毕竟,能把导弹送抵对方国土的国家不少,但能在21分钟内让对手付出无法承受代价的,中国已在其列