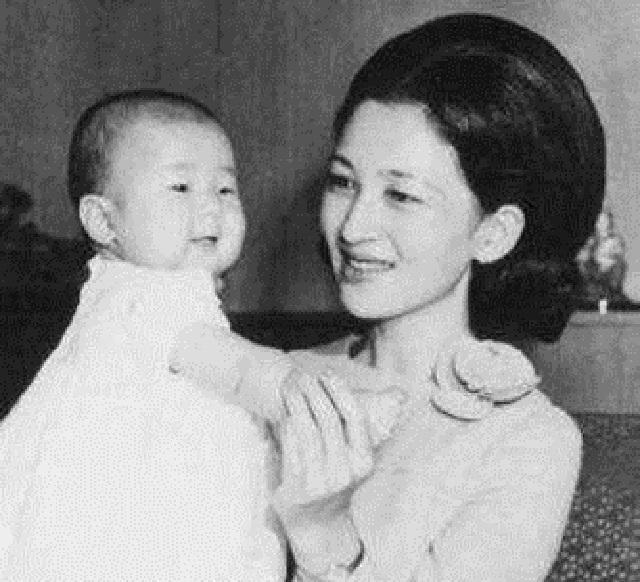

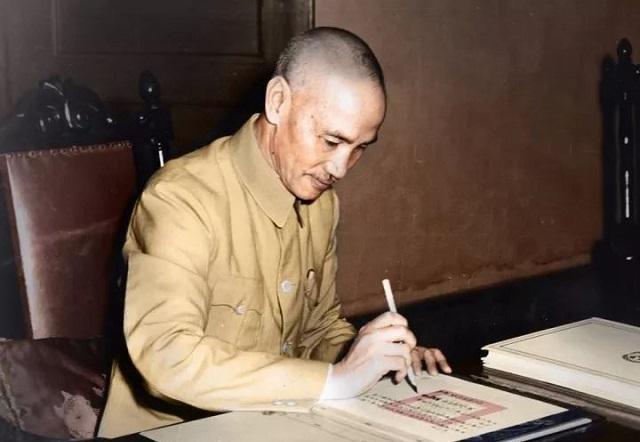

2007年,国内一位女教授,在美国查阅蒋介石的日记之时,发现蒋介石对两个儿子蒋经国、蒋纬国有着截然不同的态度。 纬儿读'三人行'章,竟能问'为何父亲总不在行中',墨水在泛黄的纸页上洇出小团墨渍,像个未说出口的问号。 谁也没想到,这个问号会悬在民国史研究里近百年。 1921年上海法租界的那个冬夜,侍卫们记得津渊美智子跪在蒋家客厅的样子。 她怀里的男孩穿着不合身的棉袍,小手死死抓着一个绣着安字的荷包。 戴季陶躲在二楼不敢下来,蒋介石在日记里写稚子啼声震屋瓦,彼妇泣求收养,最后那个安字荷包被改成了纬,跟着孩子进了蒋家户籍册。 装甲兵学校的老兵至今记得石静宜缝补军装的样子。 1944年汉中的破庙里,新娘冻得通红的手指捏着细针,把蒋纬国三个字绣进衬里。 后来这双手创办了装甲兵中学,让七千多个士兵识了字。 1953年中心诊所的护士说,石静宜临产前还在改学生作业,病历上妊娠高血压的诊断书旁,放着没绣完的婴儿肚兜。 邱爱伦第一次见到蒋纬国时,他正对着音乐会海报发呆。 这个中德混血的钢琴家不会想到,自己会成为蒋家第二个没有名分的夫人。 斯坦福大学档案馆里存着237封家书,1975年那封最厚,蒋纬国画了个简笔画:两个并排的墓碑,中间刻着静宜。 五指山公墓的管理员说,每天清晨都有人来擦石静宜的墓碑。 蒋纬国的墓在左边,右边空着的位置长了些青草。 1997年下葬时,邱爱伦亲手把那个纬字荷包放进棺木。 阳光穿过松枝照在墓碑上,三个名字终于以这种方式排在一起,像那个破庙里没绣完的肚兜,针脚歪歪扭扭,却再没散开过。 我曾在台北故宫见过那份户籍档案,戴安国三个字被墨笔重重划去,改成蒋纬国。 墨迹晕染处,藏着一个孩子对父亲二字的全部理解。 从东京到上海,从汉中到台北,这个始终在寻找身份的男人,最终用墓碑的位置告诉世界:有些名字,比血缘更值得被记住。