1949年,邱清泉战死,家里顿成废墟。妻子抱着孩子逃命到福建,准备登船南去。就在上船前,次子邱国渭说:我不走了。那一刻,母亲的脚步停了。 码头上乱哄哄的,咸湿的风裹着汽笛声和哭喊,刮在人脸上又黏又冷。叶蕤君攥着邱国渭的手,攥得指节发白。她另一只手还牵着小的,背上是个快散架的包袱,里面是全家最后一点家当。船就在眼前,跳板晃悠悠的,上去,可能就是生路。 “娘,我真不走。”邱国渭又说了一遍,声音比刚才稳了些。他抬起脸,十五岁的少年,瘦得颧骨凸出来,可眼神里有什么东西硬邦邦的,像河滩底下硌脚的石头。“我得回去。” “回哪儿去?家都没了!”叶蕤君急得嗓子发哑,眼泪在眼眶里打转,又被她狠狠憋回去。她看见儿子伸手进怀里,摸索了半天,掏出一个旧布包,层层打开,里面是一枚生锈的子弹壳。 “爹最后一次回家,给我的。”邱国渭把子弹壳放在母亲掌心,冰凉的。“他说,这玩意儿没打响,是哑弹。他说……仗打完了,日子就像这哑弹一样,看着吓人,其实没用了,该好好过日子了。”他顿了顿,望向北方灰蒙蒙的天际线,“仗还没打完吗?可爹打完了。我想回南京,去他最后待过的地方看看。我不信那儿只剩废墟。” 叶蕤君愣住了。她忽然发现,自己这一路只顾着逃,怕炮火,怕乱兵,怕活不下去,却从没问过孩子怕什么,想什么。手里的子弹壳硌得手心生疼,那股凉意却慢慢渗进心里,让她打了个激灵。她看着儿子,仿佛第一次看清他的模样——那眉眼里的倔强,和他爹当年执意从军时,一模一样。 远处,船笛又凄厉地响了一声,是最后的催促。人群更加骚动,有人挤过来,差点撞倒小儿子。叶蕤君猛地回神,一把扶住孩子。她低下头,快速地把子弹壳塞回邱国渭手里,连同自己包袱里摸出的两块干粮和几张皱巴巴的纸钞,一起塞进他口袋。 “认得去南京的路吗?”她问,声音干涩。 “大概认得。沿着铁路线走。” “找到地方,就找个活儿,别逞强。” “嗯。” 她没再说“保重”,也没再哭。只是用力抱了抱儿子,很紧,但很快松开。然后,她拉起小的,转身挤向跳板,再没回头。她怕一回头,自己也会留下。 邱国渭站在原地看着,看着母亲的背影消失在船舷边。船慢慢离岸,码头上送别与哭喊的声浪渐渐模糊。他把手插进口袋,紧紧握住那枚哑弹壳。它不发光,也不发热,只是沉甸甸地存在着。 他转过身,逆着零星还在奔跑赶来的人流,朝北边走去。风还是咸的,但似乎吹来了远处田野的气息。他不知道前方具体有什么,只知道,那是父亲呼吸过的方向。

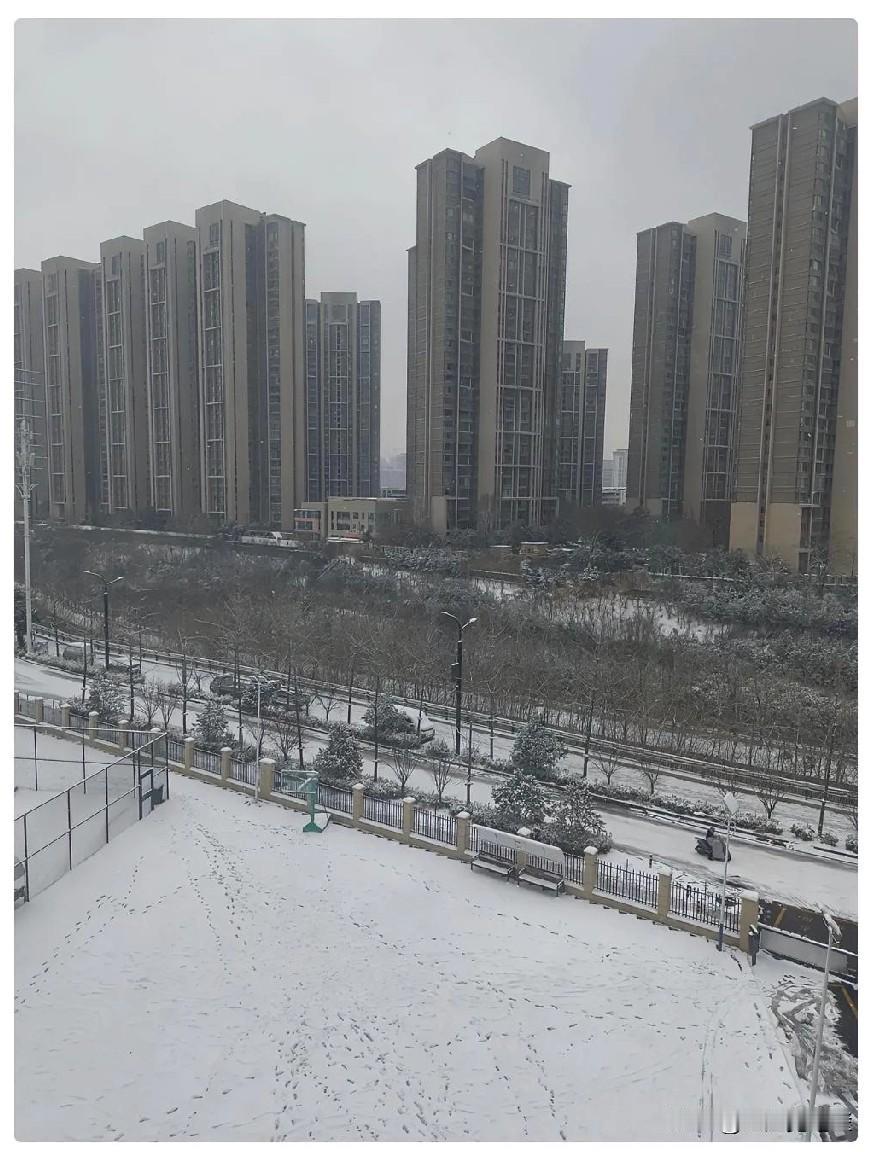

这条路修的漂亮吗?这条路终于修好了,对门两口子站在门口观望,他们是否觉得这条

【8评论】【4点赞】

视角

49年邱国渭19岁,且是上海圣约翰大学二年级学生。