“粮食充足,心自安定”,这是我常提及的观点。身为一个亲历过五六十年代食物短缺时期的人,我深刻体会这句话的含义。童年时期,家中孩子众多,口粮常常捉襟见肘。母亲常念叨:“耕田的人饿肚子,收粮的却吃得肥满。”这句直白的话语,揭示了一个严峻的现实:许多历史上的饥荒事件,并非源于土地无法产出作物,而是农民的承重负担所致。

提及此事,不禁让我想到我们村中的李叔。他青壮年时期,在村里以农耕技艺高超著称,各类农活皆游刃有余。然而,即便如此,他的家人仍时常面临饥饿。缘由何在?原来,每年收获后,除了需缴纳公粮外,还需向地主支付地租,并向政府纳税,再加上各类杂费,负担沉重。每当李叔肩挑稻谷前往交粮时,孩子们那满怀期待却又无助的眼神,总让他心如刀绞。但这也无可奈何,毕竟这是当时必须遵守的规定。

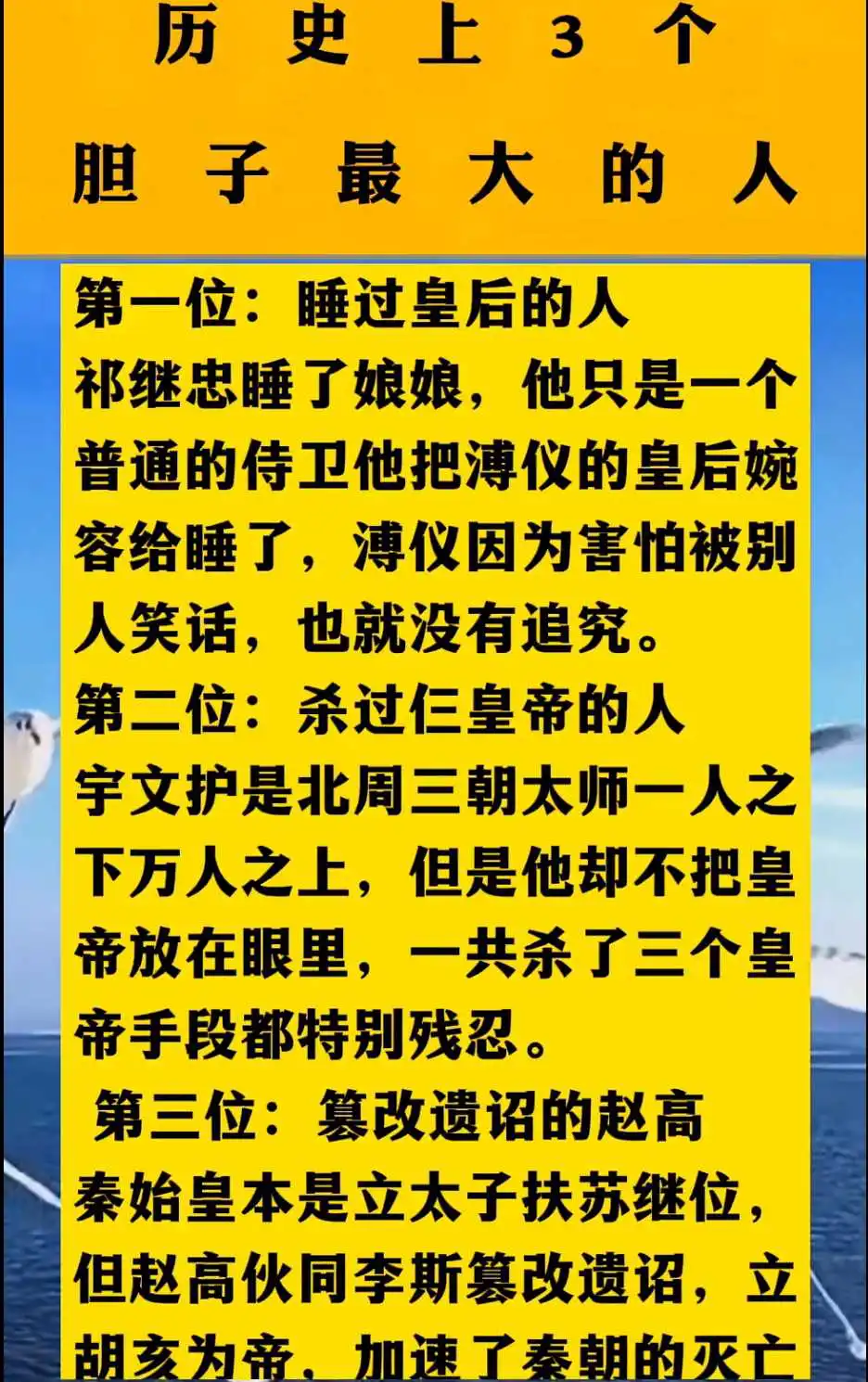

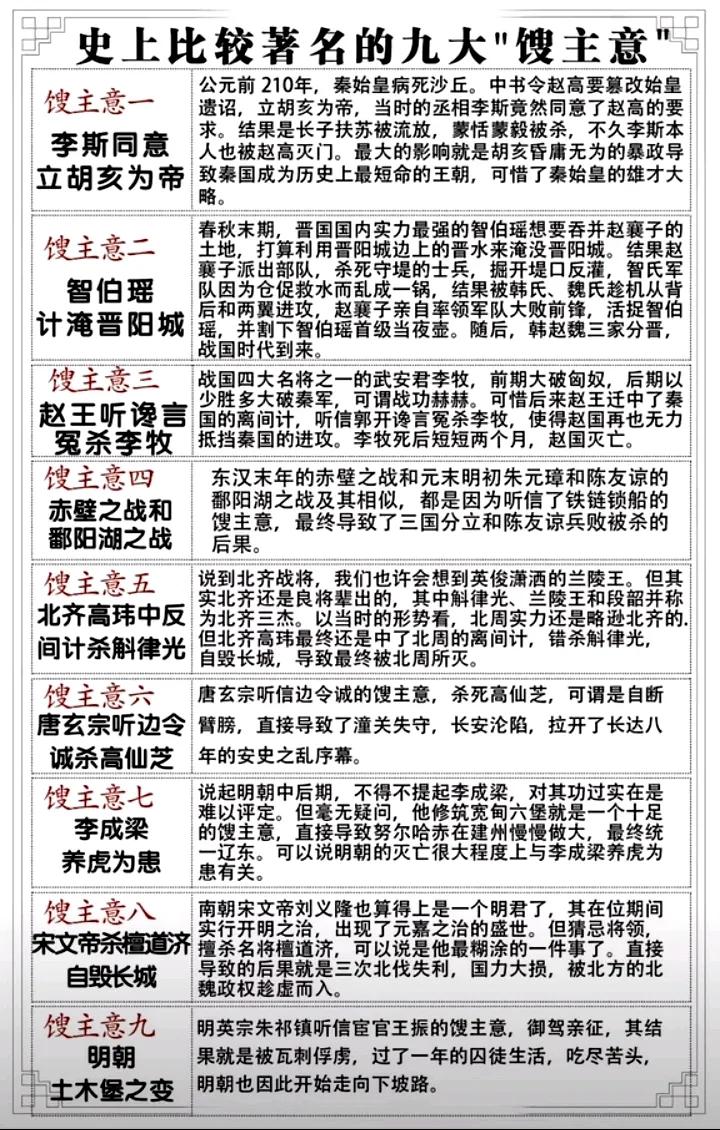

回溯过往,此类事例不胜枚举。晚清时期,四川一位名唤刘大鹏的乡绅,在其日记内记述:“本年收成尚好,然百姓食不果腹。”即便是个丰收之年,民众却依然饱受饥饿之苦。究其缘由,乃因政府为维持庞大的官僚架构与军事开销,不断加重百姓的赋税负担。农民辛勤耕耘得来的粮食,大半都落入了官府粮仓。追溯至更早,汉末的黄巾之乱、元末的红巾军起义,这些大规模的农民反抗行动背后,均可窥见沉重赋税的身影。

此现象缘何产生?分析其原因,主要有以下几点。首要的是,封建社会的税收体系本身就带有不足。例如,历史上的“一条鞭法”或“摊丁入亩”等变革,本意在于缓解农民的税务压力,但在执行层面却常常未能达到预期效果。其次,官员腐败问题严重,致使税收未能真正惠及民众。此外,频繁的战争也是不可忽视的因素。战争期间,军队需要大量物资供应,农民往往因此承受沉重负担,成为最大的受害者。

提及此事,我不禁深思,现今的年轻人或许难以体会昔日的艰辛。他们往往认为昔日的饥荒源于科技落后与农业低产。然而,事实并非如此简单,问题核心往往在于分配机制。好比一个家庭,即便收入颇丰,管理不善也会导致经济拮据。同理,土地再丰饶,若被层层剥削,最终仅能让少数人受益。

无疑,我接触到了几种新颖的观点。有人提出,历史上饥荒的发生,部分原因是人口迅速增长。然而,我倾向于认为,这并非主要原因。事实上,即便在人口较少的时候,饥荒也时有发生。问题的核心在于制度构建是否恰当。就像机械装置,即便部件质量上乘,若组装不当,依旧会出现故障。

谈及体制,苏联的集体化进程不容忽视。上世纪五十年代初叶,我有幸在东北地区任职,亲身经历了那段过往。彼时,政府推行集体农场制度,规定农民需将全部收成上缴国家,此举却导致了粮食供应的严峻困境。直至赫鲁晓夫执政时期,通过反思与调整,政策才逐步得以改善。这一事例揭示了一个普遍真理:在任何国度,若农民的劳动所得无法获得保障,生产动力便会受到抑制。

实际上,这一问题并非仅限于历史之中。根据我的观察,当代社会依旧存在相似的状况。举例来说,部分发展中国家尽管农业技术已相当进步,然而土地集中现象显著,导致小型农户权益受损,粮食安全依然受到威胁。这令人联想到一种说法:“贫富差距日益扩大。”若不能处理这种根源性问题,饥饿问题便难以彻底消除。

提及此事,我回想起青年时期的一段往事。曾有一次,我到邻近的村庄协助栽种水稻,期间注意到一位老农夫坐在田边,手中夹着烟斗,面容忧虑。我上前询问:“为何如此辛劳还面带忧色?”他叹息道:“辛辛苦苦种的粮食,最终大多还是落入他人之手。”那一刻,我恍然领悟,粮食匮乏的根源,实则在于权益分配的不均。

如何防止此类情况再度出现?首要措施是构建一个公平且恰当的分配体系。其次,必须强化对基层政府机构的监管,以确保腐败问题无从滋生。最后,应提升农民的集体力量,使他们有能力维护自身权益。

总的来说,历史经验表明,粮食安全问题不仅关乎生产,还涉及到分配层面。农民所付出的努力应当得到应有的认可和补偿,而不应成为被剥削的对象。我期望通过我的叙述,能增强更多人对这一点的认识。若你有相关经历或看法,欢迎留言交流。

评论列表