1908年慈禧太后去世,李莲英请求回老家养老。隆裕太后面色不善,心想:“你做了多

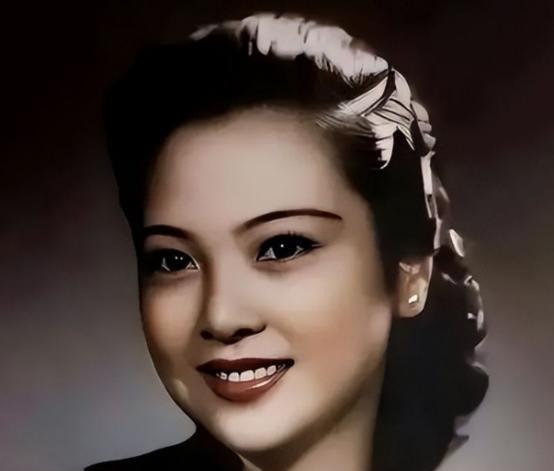

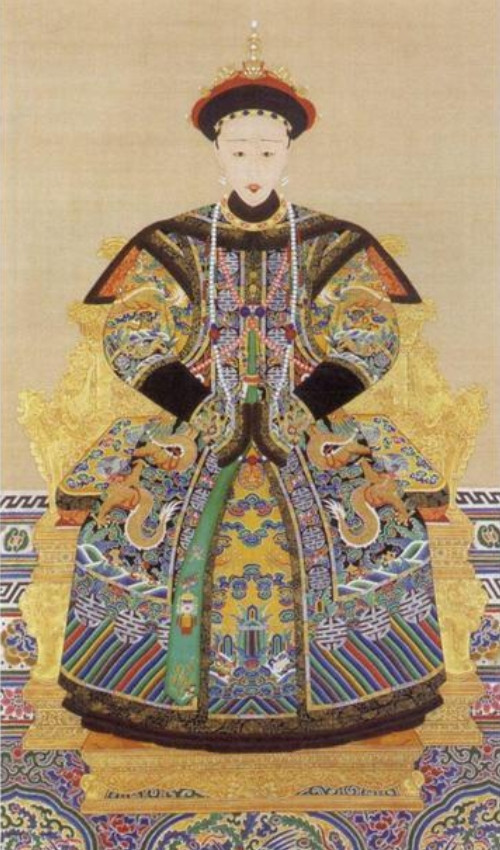

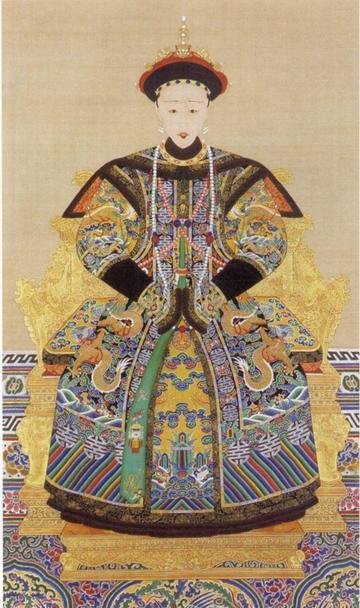

1908年慈禧太后去世,李莲英请求回老家养老。隆裕太后面色不善,心想:“你做了多少恶事,我岂能放你离开!”李莲英赶紧指着身后的7个盒子说道:“主子,老奴把这些东西交还给您,请您恩准我回家养老!”说起李莲英,晚清历史上谁不知道他?1848年,他出生在河北大城县一个穷得叮当响的家里,原名叫李进喜。小时候家里靠制皮勉强糊口,街坊都叫他爹“皮硝李”。日子过得紧巴巴,养活四个儿子太难,13岁那年,他被送进宫当了太监,从此跟普通人不一样了。他入宫后先在奏事处干杂活,后来调到慈禧太后身边,靠着脑子活、眼力好,慢慢爬了上来。1864年,他进了长春宫伺候慈禧,名字也被改成了“连英”,后来大家叫着叫着就成了“莲英”。他办事细心,慈禧挺喜欢他。1867年,他升成二总管,1869年安德海被砍了头,他顺势当上大总管,管着宫里一大帮太监。那时候他才20出头,可在宫里已经站稳了脚。李莲英能混得这么好,全靠慈禧。他跟安德海不一样,安德海爱显摆,最后把自己玩死了,李莲英却低调得很。他知道慈禧喜欢啥,专门投其所好。比如慈禧爱听奉承话,他就捡好听的说,但从不瞎拍马屁,显得特别真诚。1874年,他26岁就当了储秀宫的首领太监,1879年得了四品花翎,1894年更是破格升到二品,这在太监里可是稀罕事。1900年八国联军打进来,慈禧带着光绪跑路到西安,李莲英一路跟着,安排得妥妥当当。到了保定,光绪冷得不行,他把自己被子给了皇帝,感动得光绪直夸他忠心。这事传出去,他在宫里的名声更好了。不过,他也不是啥好人,慈禧干的那些祸国殃民的事,他没少掺和,捞了不少油水,外面老百姓提起他就咬牙切齿。1908年10月,慈禧在西苑咽了气,李莲英60岁了,头发白了一半。他知道自己靠山没了,宫里风向变了,得赶紧想办法。他操办完慈禧的丧事,1909年初就跑去找隆裕太后,说自己老了干不动了,想回老家养老。他还带了七个盒子,里面装着慈禧赏他的金银珠宝,说要还回去,摆明是想表明自己没贪心。隆裕太后当时才30多岁,刚接手大权,对李莲英可没啥好感。她知道他跟慈禧干了不少坏事,宫里还有人说他私底下敛财,干预朝政。她盯着那七个盒子看了半天,琢磨着这老家伙是不是真想走。盒子里确实是好东西,金锭、玉佩、珍珠啥都有,李莲英这是下了血本求退路。最后,隆裕点了头,让他带六十两银子的原俸走人,这待遇在太监里算顶尖了。1909年,李莲英离开紫禁城,搬到北京棉花胡同住下。他把“李府”的牌匾摘了,低调得不行。每天早上起来念念佛,吃点素食,日子过得挺清静。他没亲生孩子,但收了四个养子和两个养女,亲戚常来看他,他也不收他们的礼,怕惹麻烦。1911年3月4日,李莲英在家死了,63岁。官方说是痢疾,可那会儿是农历二月,北京还冷着,痢疾咋来的?有人怀疑他被人弄死了,毕竟他得罪的人不少。1966年,他的墓在海淀恩济庄被挖开,墓修得挺讲究,可棺材滑到一边,周围还有水。打开一看,只剩个头颅,脸还挺清楚,这事儿就更玄乎了。关于李莲英咋死的,说法多了去了。有人说他被革命党干掉,因为他帮慈禧镇压过革命;还有人说宫里仇家或者土匪找上门了。可考古专家苏天钧研究后觉得没那么复杂,墓可能是被水泡了或者盗过,尸体烂了,骨头散了,头颅才单独剩那儿。墓里还有玉坠和铜钱,没被偷干净,说明不是大盗掘的。史书上倾向他是病死的,毕竟他年纪大了,身体也不咋样。他墓花了两万两银子修,隆裕还给了千两银子下葬,排场不小。从穷小子到大太监,他靠脑子和手腕混上来,可晚年也算不得啥好结局,外面骂他的人比敬他的人多得多。