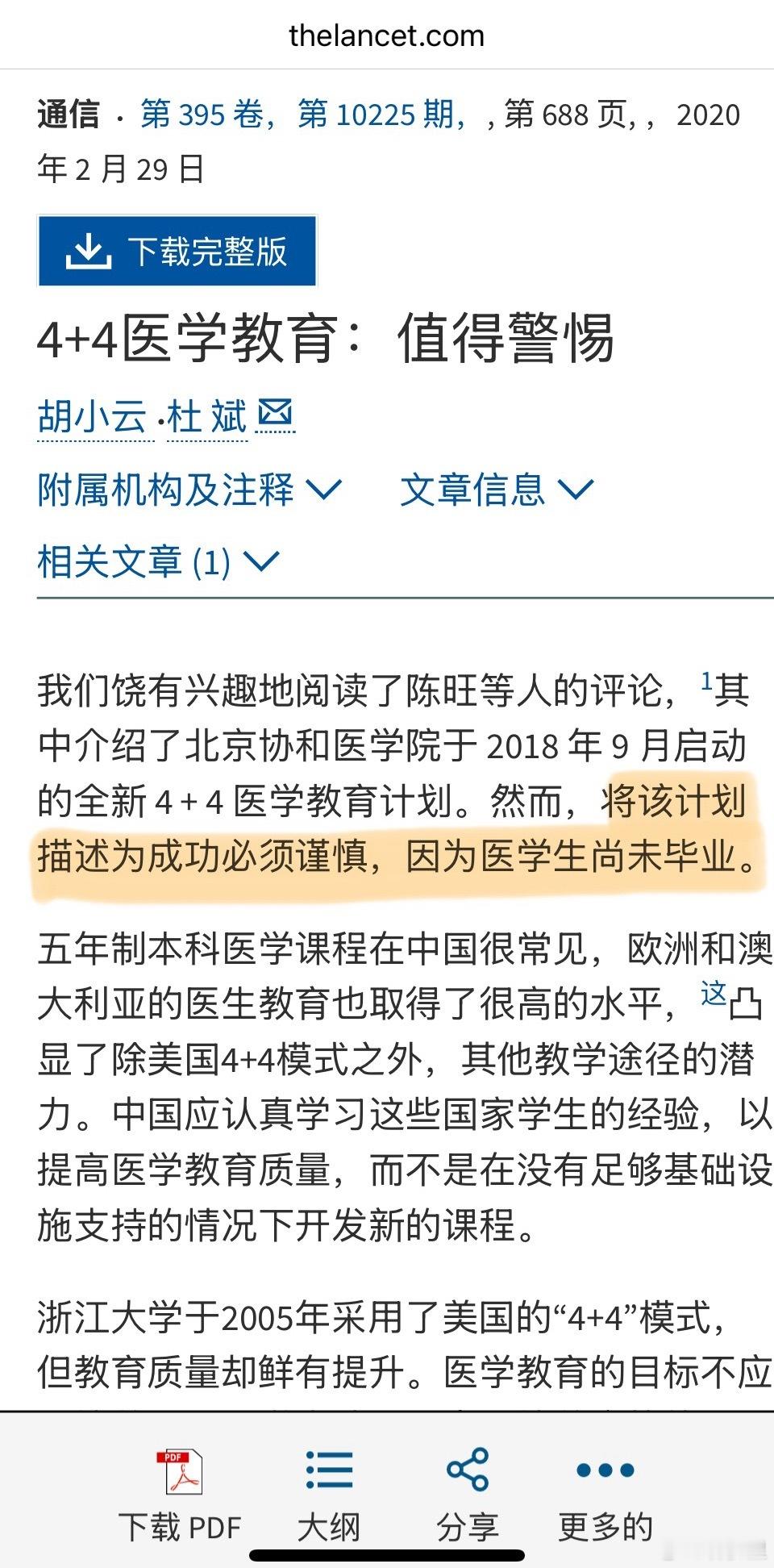

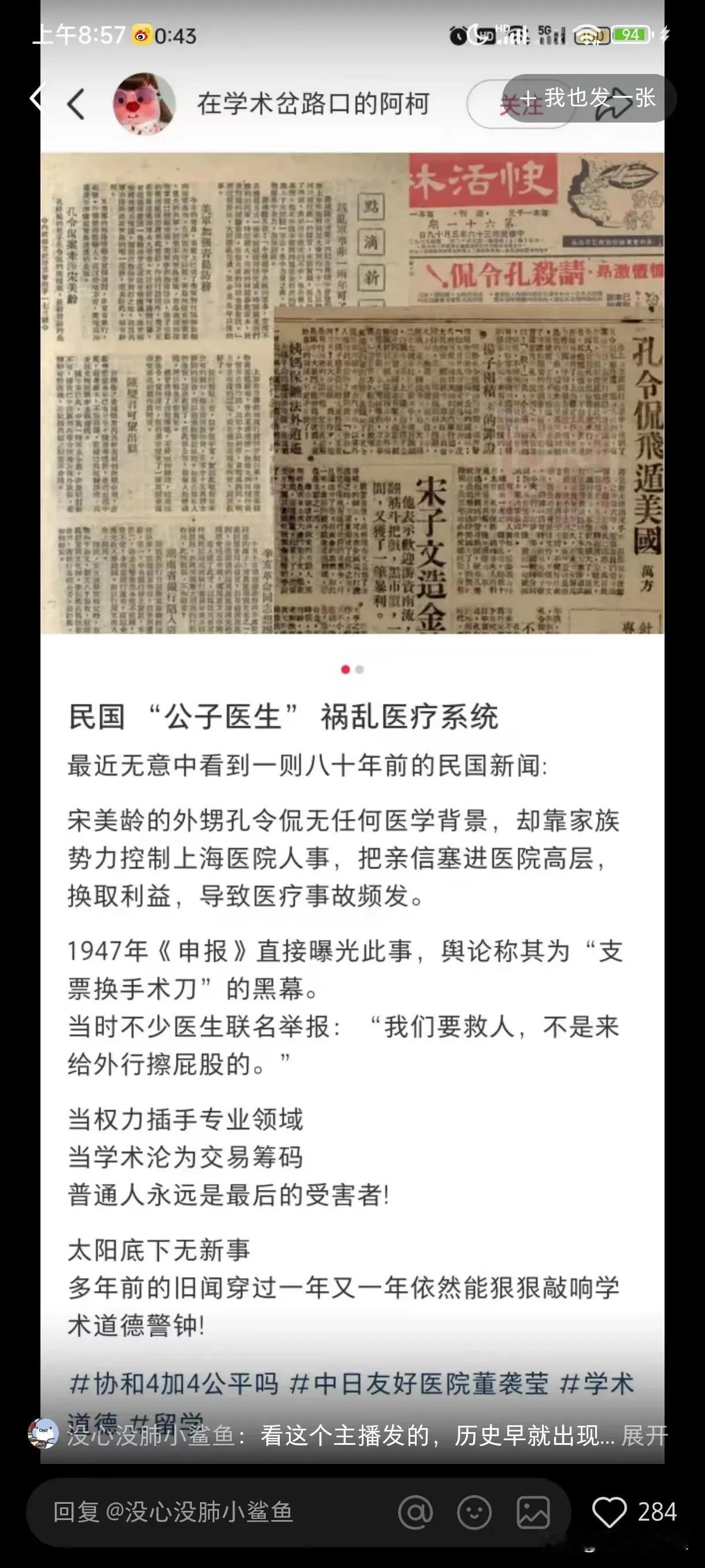

2022年北京协和医学院"4+4"临床医学试点班录取结果引发的争议,犹如一柄锋利的手术刀,剖开了中国高等医学教育看似光鲜的学术外衣。在这场舆论风暴中,公众质疑的不仅是某位考生的录取资格,更是对学术门阀体系的一次集体叩问。当科研世家的光环与学术权力的暗流在录取过程中交织,我们不得不直面一个残酷的现实:在象牙塔的阴影里,正滋生着阻碍社会流动的学术封建化趋势。 一、门阀化的学术江湖 中国学术界正经历着令人不安的世袭化蜕变。某些顶尖学府的教授名录里,三代同堂的学术世家并不鲜见,他们在核心期刊编委会、学术评审团、科研基金分配委员会中构建起盘根错节的利益网络。这种学术门阀的形成,往往始于某个学科奠基人,通过弟子传承、学术联姻、利益互换等方式,逐步将学术资源转化为家族私产。 在医学领域,这种封闭性尤为突出。某顶尖医学院的教授名录显示,超过60%的教职员工存在师承或亲属关系,形成严密的"学术宗族"。这些家族通过把持专业期刊编审权、垄断国家级课题申报渠道、控制学术会议话语权,建立起牢不可破的学术壁垒。 学术资源的代际传递已形成完整产业链。从中小学生科技创新大赛的"教授爸爸"现象,到本科生论文挂名、硕博录取的"绿色通道",再到留校任教的"近亲繁殖",学术门阀的继承者们享受着从起跑线到终点的全程护航。某985高校内部统计显示,教授子女在本校的升学成功率是普通考生的7.3倍。 二、被异化的学术权力 学术评价体系的溃败始于权力寻租。在某重点实验室的仪器采购中,负责人子女成立的生物科技公司连续三年中标,其报价高出市场均价40%。这种将公共学术资源转化为家族产业的案例,暴露了学术监管体系的形同虚设。 科研基金分配正在形成隐秘的"学术分封制"。国家自然科学基金某学部近五年的数据显示,排名前10%的申请者获得了45%的经费,其中68%与评审专家存在师承或合作关系。这种"学术领主"式的资源分配,使得寒门学者往往在起跑阶段就被剥夺竞争资格。 学术近亲繁殖已演变为制度性腐败。某"双一流"高校的聘任档案揭示,新进教师中82%毕业于本校,其中60%与现有教工存在亲属关系。这种封闭的人才流动机制,不仅扼杀学术创新,更将高校变为学术门阀的家族产业。 三、破碎的社会流动阶梯 教育公平的承诺正在学术门阀的挤压下变形。某省高考状元在申请顶尖实验室暑期项目时,败给科研处长的高二子女,后者提交的"基因编辑"课题被曝直接来自其父未发表的实验数据。这种起点的不公,让"知识改变命运"的信念逐渐崩塌。 普通学子的上升通道正被系统性堵塞。统计显示,重点高校农村学生比例从1990年的37%降至2022年的16%,而在医学顶尖院校,这个数字不足8%。当学术门阀的子弟在导师推荐信中轻松获得"十年一遇的天才"评语时,寒门学子却在为争取基础实验机会而奔波。 阶层固化带来的社会代价正在显现。医疗领域出现的"世家名医"现象,不仅导致医疗资源分配失衡,更造成诊疗水平的区域性落差。当三甲医院主任医师名录逐渐演变为几个家族的族谱,公众对医疗体系的信任基础正在瓦解。 董袭莹事件肯定不是孤例, 站在教育公平的十字路口,我们需要的不仅是某个个案的正本清源,更是对学术权力结构的彻底革新。打破学术门阀的关键,在于建立阳光化的学术监督机制、推行真正意义上的同行盲审制度、构建多元化的学术评价体系。唯有将学术权力关进制度的笼子,才能让教育回归其作为社会流动引擎的本质功能。当协和医院的白色长廊不再回荡着学术门阀的脚步声,中国医疗教育的春天才能真正到来。