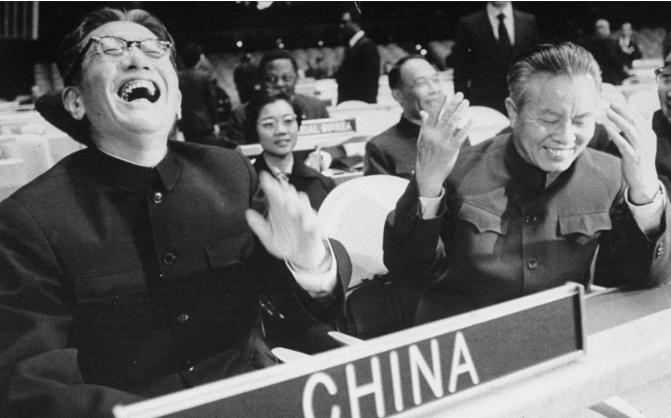

1971年,我国成功重返联合国,但却遭遇了一个小国的强烈反对,26年后,这个国家向联合国求助,却被我国一票否决。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1997年,一则并不显眼的联合国安理会表决记录,引起了外交观察者的注意,中国以常任理事国身份行使了否决权,否决了一个来自中美洲小国——危地马拉的提案。 这一提案原本旨在请求联合国派遣军事观察员,监督国内和平协议的落实,对战乱中的危地马拉而言,这无疑是一次关键的国际求助,然而这个看似孤立的否决,实际上承载着深远的外交记忆和历史回响,它将时光带回到了二十六年前。 1971年,是国际格局深刻变动的一年,中国通过联合国大会第26届会议,正式恢复了在联合国的合法席位,这一举措标志着新中国真正回归世界舞台,也为其日后的外交发展打开了通道。 当年,这项恢复席位的提案获得了压倒性多数的支持,76个国家投下赞成票,只有35个国家反对,在反对票中,出现了一个名不见经传的国家——危地马拉,这个地处中美洲的小国并没有与中国发生过直接冲突,却在决定性的历史时刻选择站在对立的一方。 危地马拉此举的背后,是其长期以来与美国之间紧密的政治和经济依赖,自20世纪初,美国企业在中美洲地区的影响力迅速扩张,特别是联合果品公司几乎控制了危地马拉的香蕉种植、运输乃至对外贸易。 这种以经济渗透为手段的控制,不仅使危地马拉沦为“香蕉共和国”的典型代表,也使其在外交上往往唯美国马首是瞻,在冷战背景下,危地马拉在联合国投反对票,更多是其对美国战略依附的直接体现,而非基于国家自主利益的选择。 这一投票行为虽然当时并未引发广泛关注,但它却在中危关系中埋下了长期的隔阂,在之后的二十余年里,中国与全球多个发展中国家建立或恢复外交关系,推动经济合作与文化交流。 而危地马拉却始终未与中国建交,反而继续维持与台湾的所谓“外交关系”,并在联合国等多边场合屡次挑战中国的“一个中国”原则,尤其是在1990年代,危地马拉屡次提案支持台湾加入联合国,更加加剧了与中国的紧张关系。 内战,是危地马拉国家命运的另一道阴影,从1960年代起,该国陷入长达三十余年的武装冲突,政府军与游击组织之间的战斗几乎摧毁了国家的社会与经济基础,大量民众流离失所,公共秩序崩溃,国家发展停滞不前。 到1996年,双方终于达成和平协议,危地马拉希望借助国际社会的力量来稳定局势,尤其是依赖联合国的军事观察员介入,协助监督停火协议的执行。 正是在这样的背景下,危地马拉将希望寄托于联合国,提交了请求派遣155名军事观察员的议案,但当该议案提交至安理会表决时,中国行使了否决权。 这一决定震惊了部分国家,也让危地马拉政府措手不及,这一否决并非出于简单的敌意或历史旧怨,而是中国一贯外交政策的体现。 中国始终坚持不干涉他国内政的立场,尤其是在处理涉及国内冲突的问题上极为谨慎,此外,危地马拉在国际舞台上持续挑战中国主权,令中国难以对其伸出援手。 危地马拉此时尝到了历史选择的苦果,当年投出的那张反对票,并未带来任何实质利益,却在关键时刻成为外交困境的隐患。 与之对比的是,中美洲其他国家已逐步调整政策,纷纷与中国建立外交关系,并借助“一带一路”倡议等平台获得了投资与合作的机会。 哥斯达黎加、巴拿马、萨尔瓦多等国家的实践表明,小国完全可以在大国之间灵活应对,借助平衡外交实现自身利益的最大化,而危地马拉固守旧有立场,错失了发展与合作的多重机会。 这种局面让人反思,小国在国际体系中的地位固然有限,但其外交选择并非无足轻重,在多边平台上,每一个国家的投票都有可能在未来的某一刻产生回响,危地马拉的经历也说明,盲目依附强权而忽视国际现实的变迁,可能导致战略误判,使国家在关键时刻陷入孤立。 中国的崛起已是不争的事实,作为世界第二大经济体,中国在国际组织中发挥着日益重要的作用,与中国建立稳固的关系,已经成为许多国家外交政策的重要组成部分。 在这样的格局下,任何一个国家若忽视与中国的沟通与合作,势必会在全球化的进程中处于不利地位,危地马拉的案例,是一个典型的历史警示,它提醒那些在外交博弈中摇摆不定的小国,历史不会忘记每一次关键抉择,而理性与前瞻性,才是通往和平与发展的根本保障。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻2015.10.29《联合国成立70周年︱中国在联合国安理会如何使用一票否决权》