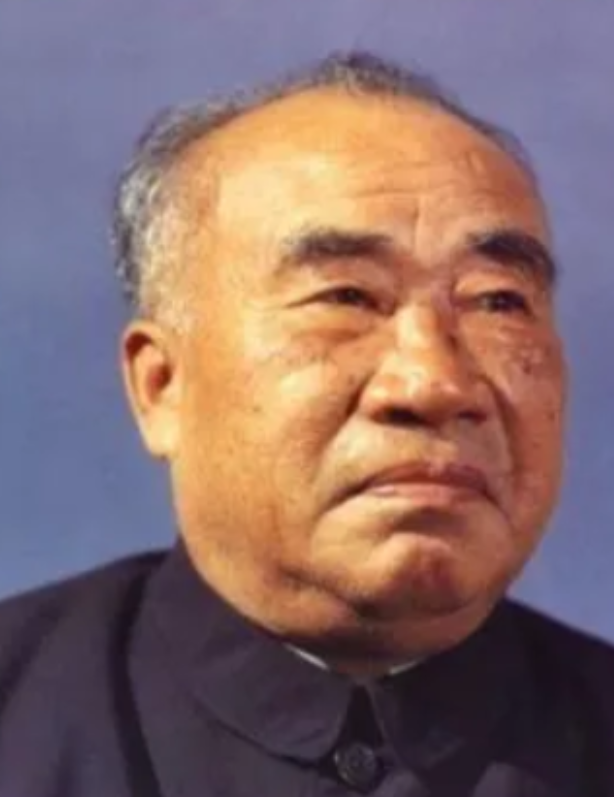

1929年,朱德正和妻子吃饭。突然,十几个敌军踹门而入:“快、抓住朱德!”妻子见状,抓起一个脸盆就递给了朱德还大吼一声,敌军听后,撇下朱德就冲了出去…… 1929年,中国正处于一段极为动荡的历史时期。朱德,一个杰出的军事领导人和红军的关键人物,带领着他的队伍深入敌后,进行艰难的抗战。这一年,朱德43岁,经验丰富,他的军事才能和领导力受到同志们的广泛认可。他的妻子,伍若兰,是一位坚强勇敢的女性,尽管当时已怀有四个月的身孕,但她仍然坚定地与朱德并肩作战。 在那个漆黑的夜晚,朱德和伍若兰的小屋被昏黄的灯光勉强照亮,两人坐在简陋的木桌旁,享用着简单的晚餐。寒风通过门缝呼啸而过,小屋内暖意薄弱,但夫妇俩的心中却充满了彼此的温暖。突然,外面的枪声如爆竹般突然响起,打破了夜晚的宁静,炸响的枪声让木屋的窗户玻璃都为之颤抖。 朱德放下筷子,眉头紧锁,他听出了枪声的接近。正当他起身向门口走去时,伍若兰的心跳加速,她紧张地抓住了朱德的手臂。然而,朱德的身体已经调转,面向即将到来的危险。他深知,作为红军的高级指挥官,每一次外出都是生与死的考验。 正当他们商量对策时,几声沉重的脚步声迅速逼近,接着是一声震天响的猛踹,木门被一脚踢开。十余名身着军装的敌军士兵冲了进来,他们的脸上带着冷酷的表情,黑洞洞的枪口统一对准了朱德和伍若兰。 昏黄的灯光下,十余名士兵的影子在墙上摇曳,仿佛幽灵般在每一个角落游走,增添了一份不安和紧张。指挥官的声音尖锐且嘶哑,像是夜枭的尖啸,充满了威胁和急迫。 伍若兰瞥见朱德的眼神在瞬间闪过一丝犹豫,她心中清楚,此时非常时刻,必须要有人作出决断。她转身的动作迅速而果断,从屋角的一堆杂物中抓起一个旧脸盆,这是他们平日里使用的普通物品,却在此刻成了关键的救命工具。她将脸盆塞到朱德手中,同时高声指示,声音中掺杂着急切和权威:“还不赶快去给朱军长打水!”这句话不仅是指示,更是一个信号,告诉朱德该如何行动。 朱德明白了伍若兰的用意,他迅速降低头部,让自己看起来更加卑微和恐惧。朱德紧紧抱着脸盆,每一步都小心翼翼,仿佛怕打破手中的水器。他的表情和动作都精心构造了一个普通村民的形象,完美地隐去了他身为红军高级指挥官的痕迹。 敌军指挥官对这突如其来的转变感到疑惑,他皱着眉头,对身边的一名士兵发出了命令:“站住!他是谁?”声音中带着不容质疑的严厉。 伍若兰没有丝毫的迟疑,迅速反应,声音中带着一种明显的不耐烦:“他是我们的伙夫,负责打水和做饭。”她的声音刻意提高,带着一种生活中的琐碎烦躁,这种情绪被她用来掩盖内心的紧张。 敌兵上下打量朱德,见他衣衫褴褛,头发凌乱,脸上布满了尘埃和汗水,一副劳碌命的样子。在他们眼中,这样的人看起来绝不可能是那位令他们头疼的红军指挥官。在战场上的紧张和对朱德的追捕已经持续了多日,他们渴望抓到朱德,以期摧毁红军的士气。然而,在伍若兰的巧妙应对下,这群士兵竟被简单的伪装迷惑,错失了识别朱德的机会。 信以为真的士兵们转而在屋内四处搜寻,他们翻动每一寸空间,希望能找到隐藏的朱德或其他可能的线索。他们的动作粗鲁,将家中的物品掀翻,床铺被掀开,柜子被搜空,甚至连墙角的老鼠洞也不放过。 朱德趁着敌兵分心,抱着脸盆快步走出了屋门,外面的夜色为他提供了最好的掩护。他深知,一旦离开这个危险的区域,他就能找到藏身之地,重新与部队汇合。每走一步,他的心都紧张地跳动,生怕背后传来追捕的声音。 而此时的伍若兰,依然在屋内与敌人周旋。她在心中默默祈祷,希望丈夫能安全脱险。每当敌兵问及朱德的下落,她总能机智地岔开话题,或是制造更多的混乱,以此来分散敌人的注意力。她的每一次应对都是在赌博,赌的是自己的智慧和勇气,赌的是夫妻二人的未来。 伍若兰在朱德安全离开后,毅然决然地承担了吸引敌人注意的重任。她骑马冲出,边开枪边大声疾呼,声称自己是朱德的妻子。这一英勇的行为成功地为朱德赢得了撤退的时间。不幸的是,伍若兰在这场混战中被敌人俘虏,尽管遭受严刑拷打和身心的极端折磨,她仍然坚守原则,没有透露任何关于朱德的信息。伍若兰在敌人的残忍手段下英勇牺牲,她的壮烈成为了抗战史上一段令人肃然起敬的记忆。