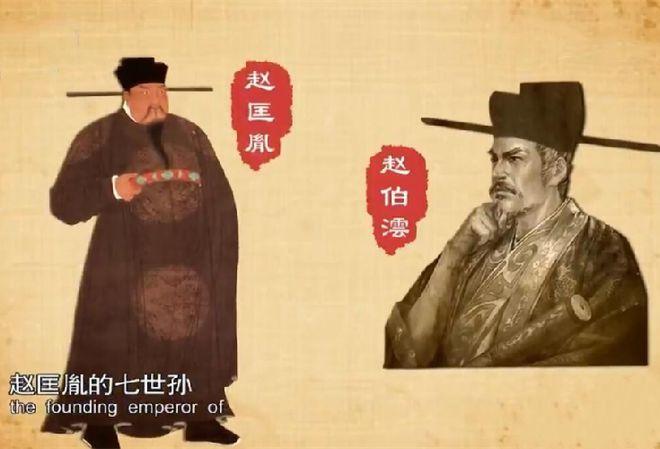

2016年,浙江黄岩挖出一个千年棺材,据考证价值连城,谁料,考古专家郑嘉励,转身就拿起一把电钻,在棺材上钻了个洞,看着从洞里缓缓流出来的水,冷汗也沿着他的耳鬓慢慢淌下。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2016年夏季的浙江黄岩,骄阳如火,当地一户村民在老宅扩建时,挖掘机的齿轮猛然一顿,泥土之下,一抹暗红的光泽晃了工人的眼。 众人凑近一看,是一口上了朱漆的棺材,厚重沉静,纹饰隐现,漆层未剥,保存得异乎寻常。 消息传出后,村里炸了锅,老人们议论纷纷,现场迅速围满了围观者,当地文物部门接报,立即派出考古专家团队赶赴现场,带队的正是资深文保工作者郑嘉励。 初步清理之后,棺材的完整程度令人震惊,木质坚硬如铁,外覆防腐层,无虫蚀腐烂之迹,推测出自南宋。 墓志铭残片被同时发现,上面清晰记录着墓主身份:赵伯澐,宋太祖赵匡胤的七世孙,南宋皇室南渡后的落脚点,在此地留下的痕迹再次显露人前。 考古人员谨慎地围绕棺木布设支撑结构,准备转运至实验室作进一步清理,郑嘉励却临时改变计划,亲自上前,用手抚摸棺木边缘,细看缝隙之间的潮痕。 他意识到,若未及时处理,棺材内可能藏有积水,这种渗入的水分会在移动过程中扰动文物,使丝织品黏连、破碎、碳化,保存千年的衣物,极有可能毁于一个小小的震动。 他提出使用电钻在棺木上打孔,引流棺内可能积存的水分,这一举动令在场不少人皱眉,电钻接触千年古棺,稍有不慎即可能造成不可逆的损伤。 然而他明白,若不及时排水,风险只会更大,他带上手套,缓缓举起电钻,对准下部边角,手心不断渗出细汗。 钻头触木的一瞬,现场寂静如水,几秒钟后,棺材内竟开始缓缓渗出清澈液体,伴随着微酸的气味,顺着棺木边缘往地面汇流,液体源源不断,细流化为水线,几个小时未有停歇。 从液体气味及其反应看,棺内不仅是地下水,甚至可能掺杂有水银残留,南宋时期,上层贵族常以水银封棺,防蛀防腐,虽能长保遗体不坏,却也暗藏剧毒。 棺材暂时封闭,为避免汞蒸气扩散,现场开始清场,由专业人员轮班引流至深夜,郑嘉励全程守在一旁,时刻监控流速与液体特征,一边记录棺材水位下降情况,一边分析流出液体的酸碱值和温度变化。 棺液终于趋于干涸之际,运输程序方才启动,一辆由普通货车改装而成的文物转运车缓缓驶出现场,原本半小时的车程,此行却走了足足七小时。 车辆全程保持低速,沿途避震,甚至有村民自发在路上铺设棉被缓冲震动,车厢内加装温控设备,随时调整湿度与温度,确保棺材内部环境维持原始状态。 实验室内,棺盖开启的过程堪比外科手术,榫卯结构嵌合紧密,漆层与木板间无隙,必须精准识别结构要点,逐层剥离。 密封近千年的空间内,丝绸与尸体表层早已形成脆弱共存,处理稍重即有破裂风险,专业团队历时十数小时,最终完整揭开这具历史尘封的木匣。 躺在其中的赵伯澐衣着考究,层层叠叠的丝绸轻薄如翼,结构复杂,图案精美,周围陪葬器物井然排列,包括瓷器、玉器、铜镜与二十余件丝织品。 令人动容的是,这些文物在高酸环境中仍保存如此完好,堪称奇迹,后续统计显示,棺中出土的丝绸制品超过七十件,不少款式仅见于宋代文献记载,其色彩之饱满、织工之细腻,堪为宋代纺织美学的极致体现。 棺底还出土一块南唐时期玉璧,温润如脂,或为前朝传世之宝,象征赵氏家族深厚的皇族渊源,这一发现,不仅补充了南宋时期贵族生活的实物证据,也将中国古代丝织品研究推向新高峰。 它展示的不仅是皇家制衣的繁复工艺,更凝聚了古人对永生与家族记忆的极致表达,郑嘉励的那一次“电钻之举”,初看惊人,实则精准果断。 在数小时渗水中,他用科学手段与千年岁月博弈,为后世留下一段完整可读的历史章节,文物保全,不止于知识,更关乎信念与责任,而那从棺中流出的,不只是水,更是一个时代沉睡八百年的气息。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:CCTV节目官网2018《探索发现》黄岩宋墓发掘记