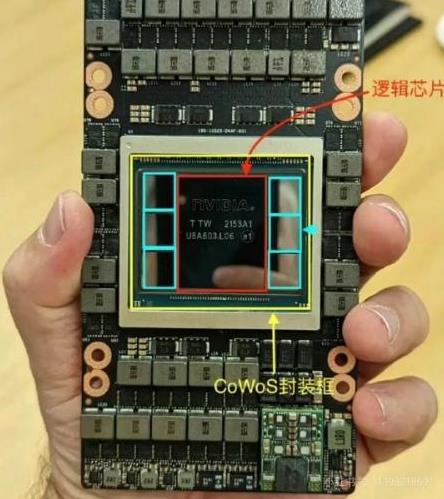

历史总是惊人的相似!1985年,日本取代了美国成为当时“世界最大芯片生产国”,美国下狠手,一纸禁令宣判了东芝的“死刑”。25年后,任正非收到来自日本人的警告:“若是欧美突然给华为断供了,那你们该如何自处?” 1985年东京银座街头的霓虹灯箱上,"TOSHIBA"的标识如同燃烧的镁条般耀眼。 彼时的东芝工程师们手握全球80%的DRAM芯片市场份额,在半导体实验室调试着0.8微米制程设备,浑然不知美国驻日大使馆的加密电报正飞向华盛顿。 这份标注"特急"的电文,将在两年后引发日本科技史上最惨烈的雪崩。 1983年挪威康士伯公司向苏联出售五轴机床时,东京湾的货轮正装载着东芝最新型MBP-110数控系统驶向列宁格勒。 这些被标注为"木材加工设备"的精密仪器,实则能制造潜艇螺旋桨降噪叶片,使得苏联核潜艇噪音从120分贝骤降至100分贝。 当美国中情局特工在波罗的海捕获苏联新型潜艇声纹时,东芝工程师正在仙台工厂调试世界首台1MB DRAM芯片生产线,车间电子钟显示着1985年4月18日,这个日期将永远铭刻在全球半导体产业史的断裂带上。 美国商务部1983年的内部备忘录揭示了焦虑根源,在飞机制造、半导体、光纤等五大核心科技领域,日本已有三项完成超越。 当东芝机械向苏联交付第四台MBP-110时,华盛顿的报复齿轮已然转动。 1987年6月,美国参议院以92:5通过制裁法案,东芝机械被禁止对美出口五年,两名高管在东京地检特搜部的押解下低头认罪的照片,登上《朝日新闻》头版。 当东芝在纽约时报整版刊登谢罪广告时,京瓷创始人稻盛和夫正站在滋贺工厂的陶瓷基板产线前。 这位曾因研发经费超标被股东诘难的经营者,此刻凝视着用于光刻机的精密陶瓷部件,想起1979年那个改变企业命运的雨夜,他在股东大会上力排众议,将年利润的30%划入自主研发基金,即便这意味着当年分红削减40%。 京瓷的突围路径充满物理学的诗意,当东芝的半导体帝国因依赖美国技术架构崩塌时,稻盛和夫选择在陶瓷晶体结构上构建技术护城河。 他们用七年时间突破氧化铝陶瓷的纳米级气孔控制技术,使得京瓷成为全球唯一能生产EUV光刻机陶瓷真空腔体的企业。 这种战略纵深,让美国商务部在1989年修订技术出口管制清单时,不得不将京瓷列为"无法替代供应商"。 2011年深港跨海大桥的晨雾中,任正非的奔驰车队正驶向宝安机场。 后座上的稻盛和夫翻开华为2010年年报,研发投入占比19.6%的数据令他想起京瓷最艰难的1976年。 当任正非询问应对技术封锁的秘诀时,他指向报告里的海思半导体条目"当年我们像打磨陶瓷般雕琢技术节点,你们现在是在重构数字世界的原子"。 这场对话发生七年后,华为松山湖基地的地下实验室里,工程师们正调试着首台国产28纳米光刻机原型。 窗外樱花纷飞的四月,恰似1985年东芝登顶半导体王座时的季节。 但此刻的华为已布下三重防御,海思的芯片设计、鸿蒙的系统生态、哈勃投资的材料供应链,构成比京瓷陶瓷基板更复杂的拓扑结构。 当东芝在2023年黯然退市时,其横滨研究所的档案管理员发现封存文件里的时间胶囊。 1987年美国商务部技术评估报告用红笔圈出"TOSHIBA"字样,页边批注着"必须摧毁的技术节点"。 而在华为坂田基地的战争纪念馆,2019年5月16日的实体清单原件旁,陈列着被逆向工程分解的德州仪器芯片。 硅晶圆上的蚀刻纹路,恰似技术霸权更迭的年轮。 历史学家在对比两个案例时发现惊人规律,东芝陨落于技术架构的寄生性,其DRAM芯片虽占据市场,却深陷美国主导的冯·诺依曼体系。 而华为的生存密码在于创造平行宇宙,当安卓生态闭合时,鸿蒙系统正以每天百万台设备的速度构建分布式星系。 这种技术哲学的差异,正如稻盛和夫所说"陶瓷的强度来自晶体键的自主重构,而非外部框架的庇护"。 在台积电亚利桑那工厂的奠基仪式上,镁光灯未能照见的阴影里,华为的量子计算团队正测试着"九章三号"原型机。 这项基于自主量子架构的突破,或将重构全球算力格局。 正如1985年东芝的DRAM芯片改变存储市场。不同的是,这次技术跃迁的底层代码里,篆刻着完全自主的知识产权图谱。 当东京证券交易所摘除东芝牌匾的瞬间,深圳光明区的光刻机车间正传出28纳米制程量产的蜂鸣。 两种声音穿越四十年时空在太平洋上空交织,谱写出技术文明的复调。 前者是旧帝国崩塌的挽歌,后者是新世界破晓的晨曲。 在这首永不停歇的工业交响中,唯有自主创新的旋律能穿透所有铁幕,抵达未来。