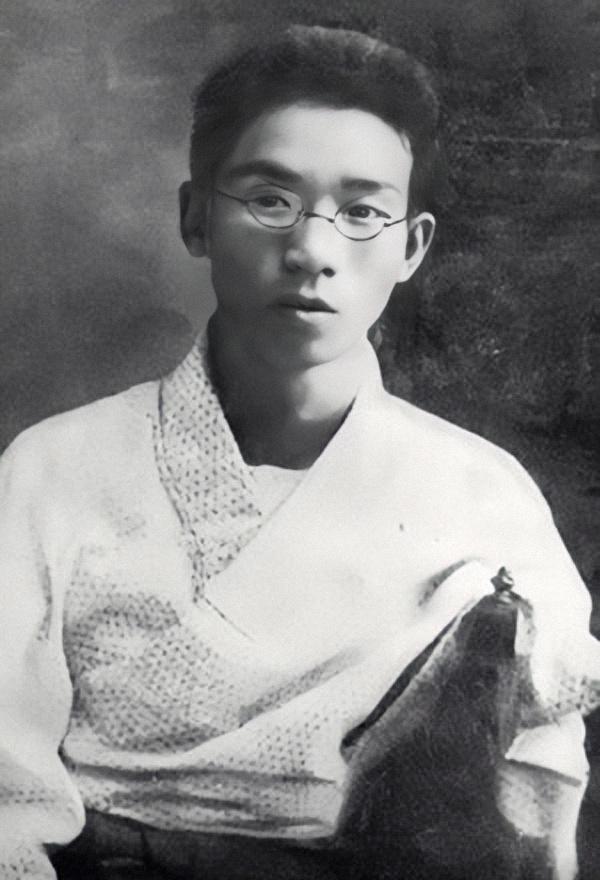

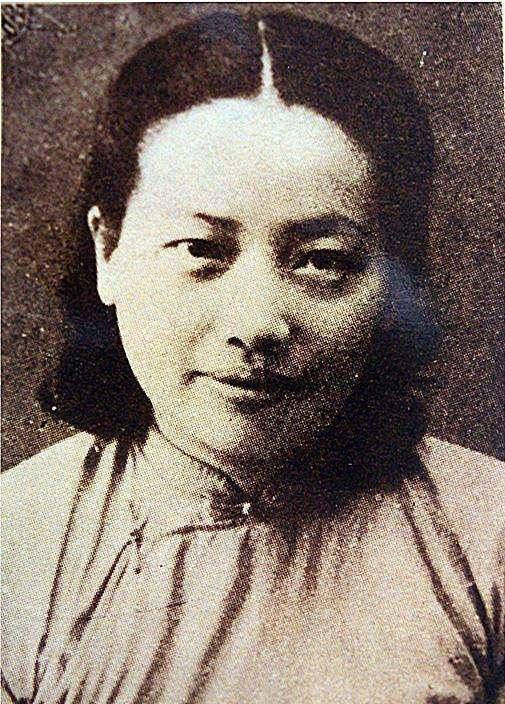

1928年2月,杭州西湖边,作家郁达夫身披礼服迎娶“西湖美人”王映霞,而此时他的原配孙荃,正在北平的产房里,为他诞下第三个孩子。没有告知,没有告别,甚至没有一句“对不起”,她的丈夫在另一座城市,举办了一场轰动文坛的婚礼。 这一年,孙荃32岁,她以为自己已经习惯了丈夫的风流,却没料到,原来他是真的不再回头。 1917年,郁达夫和孙荃订婚,她出身富商家庭,自幼读书识字,是那个年代难得的才女;他是新文化运动的青年先锋,留学日本,一身才气。 他们通过信件交流,吟诗唱和,是彼此欣赏的知音。 婚后几年,生活清贫,四处漂泊,但孙荃一声不吭,她做饭、照顾孩子,打点琐事。郁达夫在外奔走,她不怨不问,只希望丈夫能安心写作。 可郁达夫并不满足于“安稳”。 他多情、敏感、浪漫,自称为了“创作需要”,频频与女子交往。有人是旧识,有人是新欢,甚至连妓院与舞厅都不曾远离。 孙荃知道,却从没声张,她忍着、撑着,想的是完整的家庭。 直到那年她临盆在床,却等来了郁达夫再娶的消息。 王映霞,比她小13岁,是当时杭州有名的美人。她年轻、活泼、热烈,对郁达夫的才气仰慕已久。而郁达夫,对她则是痴迷得近乎失控。 有人劝他收敛一点,想想家里的妻儿,但他反而大方承认:“我爱她。” 他甚至为王映霞登报办婚礼,而那天,孙荃在北平刚刚生产,还未来得及恢复气色,就已成了“前妻”。 她曾想过挽回,写信、求情,甚至一度以死相逼。她说:“你走了,我和孩子们怎么办?” 可他只回了两个字:“离婚。” 孙荃最终没签字,婆婆出面调和,给出的结果是“王映霞入门,孙荃照旧抚养孩子。” 她默默收拾东西,带着三个孩子搬回老家,再没去打扰过他的生活。 但可惜郁达夫和王映霞的婚姻,并没有比前一段更长久。孩子出生后,家里经济紧张,两人常为日常琐事争执不断。 一次郁达夫母亲大寿,王映霞坚持要去富阳拜寿,结果却在寿宴上,被孙荃抢了个“长媳”位置,老太太甚至在她行礼前,起身宣布“拜寿结束”。 王映霞愤而离席,郁达夫面子挂不住,两人回家后冷战了数月。 而在一次吵架后,郁达夫带着一张500元的存折,偷偷回了富阳。 他没带花,也没说复婚,只是站在门口,像一个疲惫的客人。 孙荃照旧招呼他吃饭,做了他爱吃的菜,像过去一样温和,那一顿饭,让郁达夫突然有了幻想:或许,她还在等他。 直到他走向她卧室,想推门进去。 门上贴着八个字: “卧室重地,闲人莫入。” 他怔了很久,没说话,那一刻他终于明白,她已经不再是那个等他回家的女人了。 1945年,郁达夫客死海外,死于抗日秘密工作中,尸骨无归。消息传来时,孙荃正在老家带孙子。 她没哭,只是长久地站在窗前,一言不发。 第二天,她对孩子们说:“你们父亲,是个爱国的人,是个作家。” 多年以后,孙荃八十岁,孙辈们为她庆寿,饭桌上,小孙子问:“奶奶,你恨不恨爷爷?” 她愣了几秒,淡淡一笑:“不恨。他是个英雄。” 她从没要求公平,也没想过翻旧账,只是,人生太长,有些门关了,就再没打开的必要。