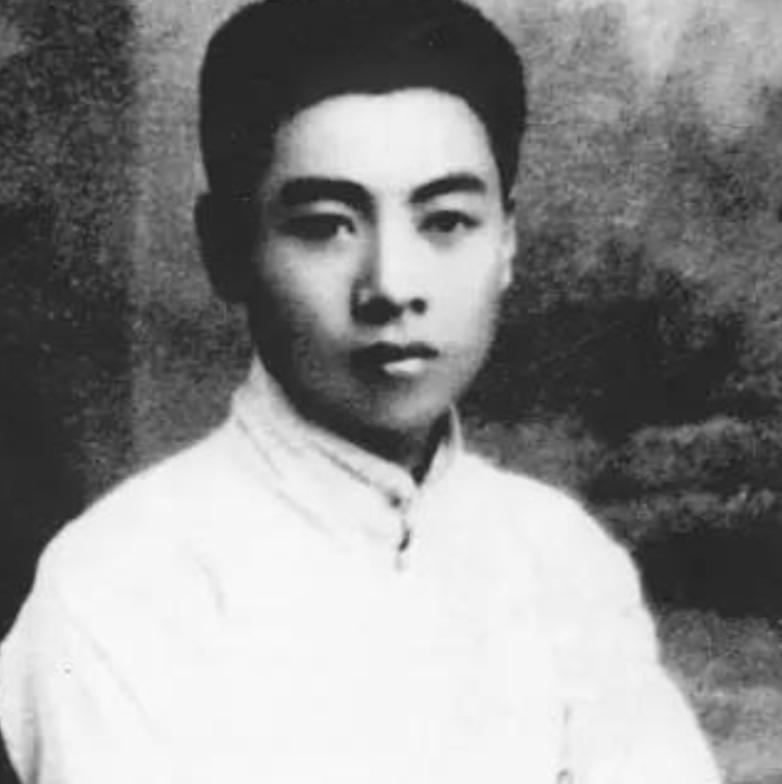

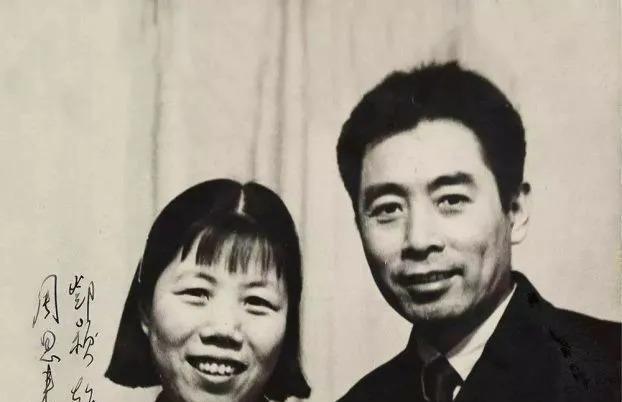

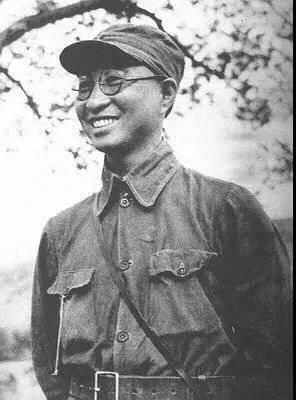

周恩来生前要求拆掉故居,不要特殊照顾,最后是谁保住了总理故居 “老王,这屋子真拆吗?——一九七六年一月九日,淮城镇驸马巷口。” 问话的是县里负责基建的年轻工程师,站在青砖黛瓦前直挠头。对面的老王汝祥皱着眉,只摇头:“总理在世时要拆,可现在人心要有去处。先等等。” 对话不过一句,却道出了淮安干部当时的两难:尊重周恩来的遗愿,还是给千里赶来的乡亲留下一方凭吊之地? 倒回三十年,故事的序曲并不在淮安,而在中南海的一间办公室。那是1950年代初,王汝祥受县里之托,进京请示故居修缮经费。周恩来听完汇报,语速不快,却句句干脆:“房子要塌就塌,坍了更省心;修缮、挂牌,一概不许。”末了他又补上一句,“我周家不能搞特殊。”王汝祥揣着批示回到家乡,县委会议上鸦雀无声。最终,只给仍住在老宅里的弟媳陶华修了两间漏雨的小屋,其余任其年久失修。 周恩来为何如此执拗?一是出于革命者的公私分明;二是担心“衣锦还乡”引来关系网、人情债。对此,他对弟弟周恩寿说得很直:“若乡亲真要办事,就靠地方自己闯。我插手一次,麻烦就没完。”这份清醒,让很多干部敬佩又犯难。 1966年红卫兵兴起,淮安也卷入风潮。驸马巷里贴上了“旧官宅”的大字报,拆房声此起彼伏。危急时刻,仍是老王汝祥顶住压力——他把县里仅剩的两名老木匠派去故居,用杉木撑住主要梁柱,一边暗中调来几麻袋黄沙堵门遮挡。若非这几根撑杆,老宅多半在那年就倒了。可以说,第一次真正意义上的“保住”,出自县里这位普通书记和几位本地木匠的倔强。 时间来到1976年1月8日,周恩来逝世的消息传到淮安,驸马巷口顿时人山人海。青瓦与白墙被黑纱覆盖,哭声、叹息声此起彼伏,老宅的木门吱呀作响。王汝祥站在门口,心里明白:再不整修,屋子真撑不住了。可周恩来的遗愿犹在耳边——能修吗?要修到什么程度? 就在犹豫之际,另一封信从北京飞来。信写得不长,落款是邓颖超:“周总理虽不愿特殊,但人民需要表达感情。房子若真危,可先照原样加固,务必慎重。”这其实给出了折中方案:不扩建、不豪华,只修旧如旧。老王如释重负,却仍不敢拍板,他把信转呈江苏省委。时任省委第一书记的韩培信(史实人物)很快批复:“按原样抢修,内部陈设能保存几分算几分,不得擅自新增项目。”至此,故居得到了第二次、也是最关键的一次“官方保住”。 1978年春,工程正式启动。施工队没有推土机,怕震动损梁,只能锯子、凿子慢慢来;瓦片尽量用旧材,缺口则去附近拆迁的明清民居挑补。为了还原堂屋那张八仙桌,木匠们甚至跑到30公里外的一户人家,用粮票换回同年代的老榆木板。有人问:“这也太讲究了吧?”师傅憨笑,“总理讲过实事求是,我们也得实事求是。” 1979年3月5日,一道白灰粉墙重新显露;院门上方,七个刚劲大字——“周恩来同志故居”——从南京送达。当时的淮安县已经更名为淮阴市楚州区,街上锣鼓喧天却没有彩旗,只有素色条幅。开门那天,第一批参观者并非外地游客,而是周家老邻居,他们看见屋檐、灶台、书桌仍旧旧的,几位老人抹泪说:“像他还在。” 值得一提的是,自故居对外开放后,“不收门票”这条规定坚持了足足二十年,直到维护费实在紧张才象征性收取。当地干部说,这也是遵循总理不搞特殊、不增加百姓负担的初衷。 回头算来,故居能完好存续,经历了三重“守护”: 其一,周恩来生前的“严令”,反而把追名逐利之人挡在门外,如同提前做了一道“防火墙”; 其二,王汝祥等基层干部在动乱年间的暗中维护,为老宅撑过最危险的岁月; 其三,邓颖超与江苏省委的及时批示,在原则与民意之间找到了平衡,让故居得以抢救式修复。三股力量缺一不可。 今天走进驸马巷,照壁后那棵皂角树仍在,枝桠向外伸着,像年少的大鸾探头望世界。游客里多是两鬓斑白的先生,他们推开门,轻声对孩子说:“看,这就是总理小时候读书的地方。” 有人也许好奇:若周恩来地下有知,会否责怪众人没听他的话?答案恐怕仍是那句家常话——“我周家不能搞特殊”。但人民的尊敬,同样不该被辜负。于是,一座不豪华、不张扬的宅院便留下了:墙体稍显斑驳,屋脊没有新瓦,却稳稳托住几代人的敬意。 故事到这里,悄然落幕。破旧青砖与沉默木门,没有华丽词藻,却用几十年时间告诉世人:廉洁自守固然难得,能在喧嚣中守住这份廉洁,同样可贵。而保住故居的人——王汝祥、陶华、那些无名木匠,乃至后来拍板的省委书记和在信纸上写下短短数语的邓颖超——他们默默做了“守门人”,才让后来者得以循着足迹,走近那位永远的周总理。