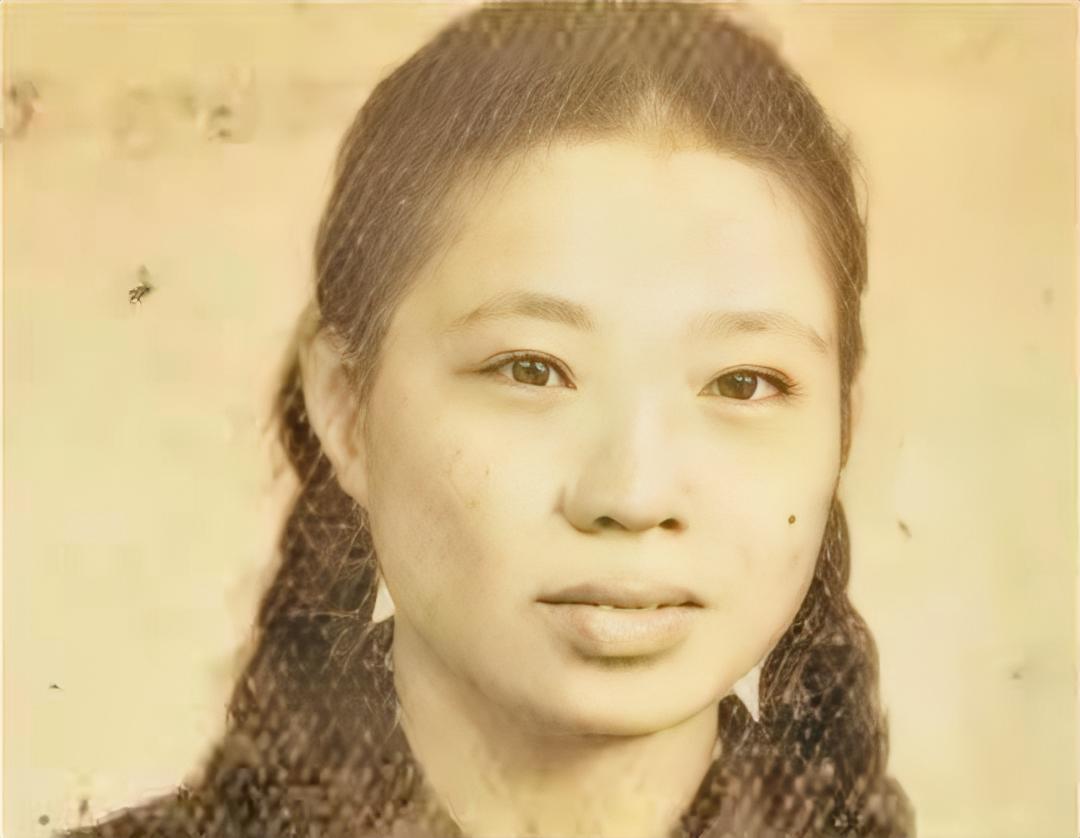

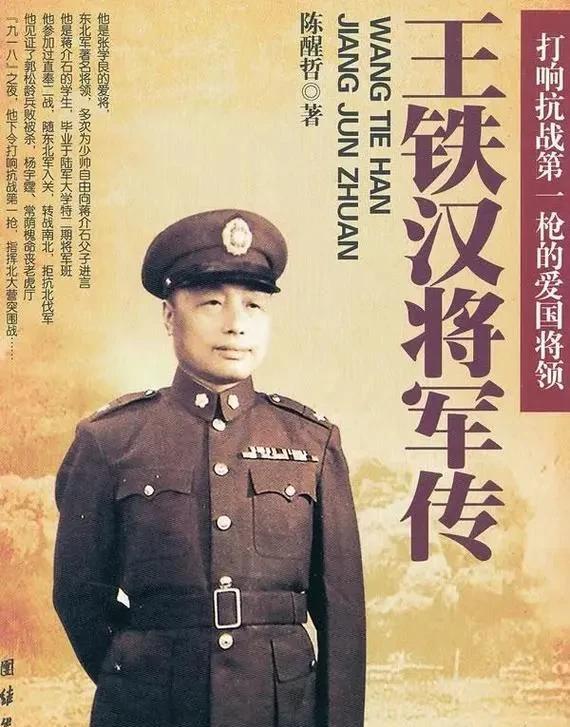

84岁毛岸青去世,刘思齐、李敏李讷前来追悼送别,邵华哭成泪人 毛岸青,这个鲜为人知的名字背后,是一段坎坷却不平凡的人生。他是伟大领袖毛泽东的儿子,也是革命烈士毛岸英的弟弟。毛岸青的一生,注定与新中国的命运紧密相连。 毛岸青在悲惨中度过了童年。1927年,年仅8岁的他与母亲杨开慧一同身陷囹圄。在牢房里,母亲的英勇就义给幼小的毛岸青留下了不可磨灭的印象。国民党特务的刑讯逼供,丝毫没有动摇杨开慧的革命意志。"我宁死不屈!"面对特务的威胁,母亲大义凛然。最后,杨开慧惨死在长沙郊外。年幼的毛岸青亲眼目睹这一切,母亲的鲜血和特务的狞笑,在他幼小的心灵中刻下了深深的伤痕。 失去母亲后,毛岸青和哥哥毛岸英相依为命。两个孩子流落上海,生活极端困顿。他们以捡破烂、卖旧报纸等方式谋生,垃圾堆成了他们觅食的地方。即便如此,毛岸青仍然坚持革命理想的传播。他在墙上涂写标语,结果被巡警发现,遭到残暴的毒打。这次意外,不仅让毛岸青落下了终身残疾,也给他的心灵蒙上了一层难以抹去的阴影。 1936年,毛岸青有幸入读苏联国际儿童院。在彼处,他结识诸多志同道合之人,他们皆为革命烈士的后裔。在集体生活中,毛岸青感受到了前所未有的温暖。课余时间,他们常聚在一起,畅谈理想,憧憬未来。只是每当夜深人静,母亲惨死的情景还会浮现在毛岸青眼前,令他辗转难眠。 学成归国后,毛岸青毅然投身革命建设。他远赴边疆克山县,参与农村土地改革。当地环境恶劣,匪患猖獗,但毛岸青无所畏惧。他和贫苦农民同吃同住,靠自己的双手开荒种地。功夫不负有心人,毛岸青终于说服了一位顽固的地主,让他自愿将土地分给农民。就这样,毛岸青用实际行动,赢得了群众的信任和拥护。 除了农村工作,毛岸青还在中宣部担任翻译。他发挥在苏联学到的语言优势,致力于马列主义著作的翻译。一丝不苟、精益求精,此乃其工作作风。他对待工作,秉持着严谨细致的态度,在每一个细节上都力求完美,从不懈怠,这种工作作风贯穿于他工作的始终,令人钦佩。为了译好一部著作,毛岸青常常通宵达旦,废寝忘食。正是有了像毛岸青这样默默无闻的奉献者,马克思主义的火种才得以在中国广泛传播。 然而,命运再次和毛岸青开了个天大的玩笑。1950年,朝鲜战争爆发,中国派出志愿军援助朝鲜。作为"一号志愿兵",毛岸英冲在最前线。谁曾想,仅一个月后,噩耗传来:毛岸英牺牲了!毛岸青承受不住打击,旧病复发,精神几近崩溃。为了治疗创伤,他被送往莫斯科。即便在那里,中国最优秀的医生也束手无策。 就在毛岸青最绝望的时候,一个叫邵华的女孩走进了他的生命。她是嫂子刘思齐的同母异父妹妹。起初,毛岸青把邵华当作妹妹。渐渐地,朝夕相处中,两人萌生了爱情的火花。邵华体贴入微的关怀,让饱经沧桑的毛岸青再次感受到了生活的温暖。 1960年,毛岸青与邵华在北京喜结连理。婚后,夫妻恩爱,生活美满。不久,他们迎来了爱情的结晶——儿子毛新宇。为人父母,毛岸青有了新的人生感悟。他决心做一个开明的父亲,绝不重蹈父辈的覆辙。每当妻子为了管教孩子而过于严厉时,毛岸青总是适时地表达宽容,给孩子一个"避风港"。 在毛岸青的悉心教导下,毛新宇健康快乐地成长。闲暇时,父子俩常常在院子里嬉戏玩耍。毛岸青还给儿子讲述革命先烈的事迹,教导他要心怀理想,担当大任。慢慢地,毛新宇懂事了,他渐渐理解了父亲经历的苦难,也继承了父亲的革命精神。 尽管生活依然平淡,但这对毛岸青来说已是莫大的幸福。在家人的支持与鼓励之下,往昔的创伤缓缓愈合。家人就像那温暖的阳光,驱散往昔创伤带来的阴霾,给予慰藉与力量,让曾经的伤痛如冰雪在暖阳下渐渐消融。他重新燃起了对生活的热情,并用更加包容的心态看待世界。晚年的毛岸青喜欢与老战友重逢,一起回忆往昔岁月。谈笑间,硝烟散尽,留下的是抹不去的革命情谊。 然而,天下没有不散的筵席。2007年4月2日,毛岸青因病离世,享年84岁。噩耗传来,举国悲恸。毛岸青的追悼会于八宝山举行,其规模之宏大,所享哀荣之隆盛,无不令人动容。上千群众自发赶来送别,人们挥泪告别这位德高望重的老前辈。礼堂里,毛岸青遗体覆盖着鲜艳的党旗,周围环绕着各色花圈。而他最为亲近之人,此时此刻,皆已泣不成声。儿子毛新宇捧着父亲的遗像,泪如雨下。刘思齐、李敏、李讷等亲属也悲痛欲绝。最令人心碎的,是毛岸青的妻子邵华。曾经恩爱的伉俪,转眼天人永隔。邵华伏在灵柩前,泣不成声,几近晕厥。 送走了毛岸青,人们回首他的一生,感慨万千。毛岸青虽然出身名门,但他从不居功自傲。相反,他一生谦逊低调,鲜为人知。在别人沐浴着祖荫的荣光时,他却甘愿躬耕于革命的田野。毛岸青不求名利,只求问心无愧。他将个人的前途命运,毫无保留地交给了党和人民。 毛岸青的一生,是坎坷的一生,但更是不平凡的一生。他经历过苦难,遭遇过挫折,但从未动摇对革命的信仰。