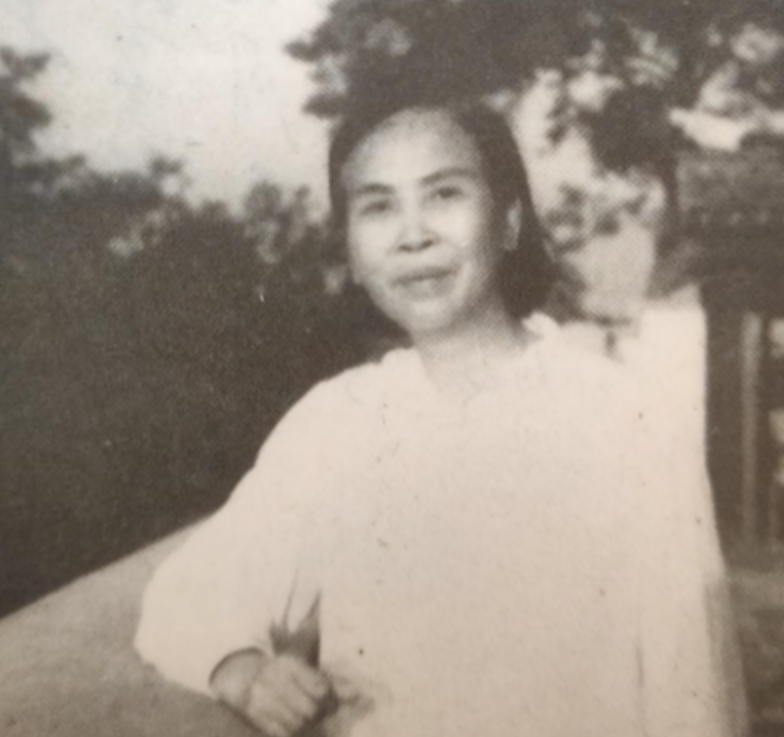

1949年,国军将领谢晋元遗孀带着几十名老部下在街上流浪,陈毅在得知以后,立马暂停所有要事,急忙为这些抗日英雄们安排住处。 当上海解放的消息传遍大街小巷时,市民们欢庆胜利,但却很少有人知道,在这座城市的街头,几位“八百壮士”正忍受着常人无法想象的苦难。 那时谢晋元的遗孀凌维诚,带着几十个抗日老兵,几乎流落街头,艰难度日。曾经的英雄,在国家重建的宏伟蓝图下,显得那样微不足道。 曾经英勇无畏的抗日英雄,如今在上海的街头露宿,衣衫褴褛、面容憔悴。 谢晋元作为“八百壮士”的领导,带领着队伍死守四行仓库,为国捐躯,但没能死于战场,却因自己人背叛,最终失去生命。英雄之死让老兵们失去了依靠,曾经的荣光消失殆尽。家国风云变幻,这些老兵却在流浪的日子里等待着救赎。 而凌维诚作为谢晋元的遗孀,带着三个孩子,从广东一路走到上海,为的只是能为这些曾经的英雄讨回一点公道。 她很清楚这些曾在四行仓库拼死一搏的老兵,如今的生活简直让人心碎,伤痕累累无家可归,哪怕当时国民政府口头答应的抚恤金,也根本没有落到实处。凌维诚决定不坐等,她带着这些老兵走街串巷,求活计、找希望。 街头凌维诚与老兵们几乎是无处可去。一个叫王老蔫的老兵,曾在抗战中受伤,如今只能靠拄着拐杖在苏州河边蜷缩过夜。 还有一个叫张瘸子的,他右腿在战斗中被炸伤,如今仅能依靠两根竹竿支撑着走路。最年轻的小李,年约三十,耳朵因炮弹震耳而失聪,说话困难,然而他们在这座城市里,连个栖身的地方都找不到。 直到有一天,解放军的巡逻队经过,带队的排长看到这一幕,立即询问这些人。得知他们是抗日老兵后,陈毅当即怒不可遏,亲自指示,第二天早上就赶到现场。 那一刻陈毅心头的愤怒和不忍爆发了,他亲自巡视老兵们栖身的地方。一间破旧的仓库,屋顶漏墙角有老人用瓦罐接水,屋内的稻草已经发霉,看到这一幕陈毅眼眶瞬间红了。他当即决定将所有安排,迅速执行。 短短一天之内,市政府就腾出了两栋小楼,将这些抗日英雄安置好,并为每个人都发放了生活补助。 更重要的是陈毅亲自为这些老兵办理了“抗日荣誉军人”证件,这样他们就可以享受免费医疗和公共交通的免票待遇。陈毅甚至亲自督促工作人员:“这些曾为国家立下赫赫战功的英雄,绝不能再受苦。” 凌维诚和这些老兵的生活,终于有了起色。她不仅被安置在静安寺附近的一个小平房里,孩子们也开始在新的人民小学接受教育。 更让她感动的是,陈毅亲自嘱咐工作人员,要像对待自己的亲人一样照顾她。她知道这份关怀不仅仅是对她的,也是对那些曾经战斗过的老兵们的认可和尊重。 时间一晃过去,老兵们的日子慢慢好转。王老蔫被安排到街道当门卫,张瘸子在菜市场担任看秤杆的工作,最年轻的小李则被送去聋哑学校学习文化,后来成了印刷厂的排字工人,还找到了媳妇。 每当清明节来临,这些曾经的英雄,都会来到谢晋元的墓前,放上花生米和二锅头,静静地缅怀着过去的战斗岁月。 随着年岁渐长,凌维诚一直守在谢晋元的墓前,每周都亲自打扫,讲述那段抗日的历史,直到她去世。 她不曾抱怨过生活的艰辛,也不曾忘记那些帮助过她的人,尤其是陈毅。她常说:“要不是当年陈老总出手相助,很多老兵早已死在街头。”这番话透露出她对陈毅深深的感激与敬重。 如今上海虹口区的那两栋小楼,依然屹立在城市的一隅。阳台上晒着老棉被,门牌旁的铜牌被风吹得发亮,刻着“荣军楼”三个字。 岁月流转曾经的英雄们早已作古,但他们的故事却永远烙印在这座城市的心中。陈毅的关怀与凌维诚的坚持,不仅仅是一个历史的记忆,更是一种精神的传承。 英雄不仅仅是战场上披坚执锐的勇士。真正的英雄是那些在生活中,依然坚韧不拔、勇敢无畏的人。他们不仅为国家献身,也为同胞守护着尊严与希望。陈毅的行动也让我们明白:英雄的价值,绝不能仅仅停留在历史的书页里,而是要在现实中得到尊重与记住。 今天当我们走在上海的街头,是否还能够感受到那段属于“八百壮士”的热血与忠诚?是否仍能想起那些默默奉献的英雄们?希望这些问题能成为我们每个人心中的一份责任,让英雄的精神永远铭刻在我们的心里。 (信息来源: 新民晚报 ——《谢晋元 凌维诚:生死勖助》 上海档案信息网 ——《凌维诚:从上海大小姐到谢晋元夫人》 澎湃新闻 ——《悲壮!“八百壮士”的战后余生……》)