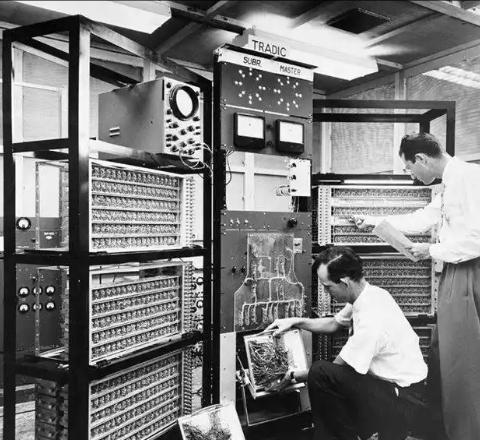

1958年,苏联曾生产了50台三进制电脑,理论上来说,三进制更接近人类大脑的思维方式,但结果却输给了美国的二进制电脑,这究竟是为什么? 在那个被热望与钢铁浇铸出的1950年代,苏联正全力推进工业化的极限边界,计算机,也就是那个时代人们口中的“电子脑”,成了各国竞争的焦点。 在莫斯科大学的一个实验室里,一群年轻的工程师和数学家正默默地推动一项没人看好的构想,他们要造的,不是传统意义上的二进制计算机,而是一种听上去颇为离经叛道的三进制机器。 1956年,项目被命名为“Сетунь”,灵感来自莫斯科河边一条安静的小河,似乎也寓意着这台机器注定会走一条不一样的路。 那时候大多数国家都已经选定了二进制作为底层逻辑架构,零和一,关与开,是与否,清清楚楚,干净利落。 苏联偏要反其道而行之,不是为了标新立异,而是因为有人相信:人脑的思考不是二元的。 问题摆在面前时,谁不是一边想“有可能”,一边又想“也许不是”?总有那么一个模糊地带,不确定、不明确、也不愿轻易下结论。 而三进制,正是为这种“说不清楚”的思维方式准备的工具,它不是非黑即白,而是在黑白之间保留了一块灰色地带,这个灰色地带,用数字表示就是:-1,0,1。假、未定、真。很像大脑,不是吗? 这些年轻人当时几乎没什么工业背景,全靠对逻辑的直觉和一腔热血,一头扎进了这种非主流的路径。 没人告诉他们怎么去构建三态电路,他们就自己琢磨,他们知道电压是有三种状态的,负电压、零电压、正电压,这不就天然构成三种信号了吗? 于是电路设计里不再是传统的开与关,而是高、中、低三种电平。 他们还找来了铁氧体磁芯和半导体二极管,把这些在别的工厂里被看作过时的元件,拼成了自己理想中的机器。 1958年,第一台“Сетунь”样机点亮了灯,在那台外表毫不起眼的计算机背后,是一种完全不同于世界主流的逻辑体系。 这台机器不光能跑程序,还能稳定运行,几乎不用太多调试,故障率低得让人惊讶,而且它编程非常简单,不需要复杂的汇编语言,哪怕是高校里的普通教师,也能很快上手。 当时苏联的许多大学和科研单位都抢着要用,连东欧一些国家都试探着提出合作生产的请求,捷克斯洛伐克那边甚至打算开一条专门的生产线。 但三进制的命运,早就注定不会顺畅,在技术之外,它还要面对更难缠的对手——苏联的计划体制。 在那个高度集中管理的社会里,任何一个技术项目的命运,都必须服从国家五年计划的安排,这就意味着,哪怕“Сетунь”技术上再成功,只要不在表格上有个格子,它就不能拿到原材料,不能申请产线,甚至连工程师的编制都不能算数。 对官僚系统来说,它不是一个项目,而是个“错误方向”,所以哪怕各地对“Сетунь”的反馈都极其积极,它也没能进入国家级的正式推广。 年产量始终卡在十来台,靠莫斯科大学自己东拼西凑地制造,需求如雪片飞来,可没人批资源。 更滑稽的是,它的竞争对手——一款价格高出2.5倍的二进制计算机,反而顺利进入工业生产序列,被冠以“先进适配国家任务”的头衔。 这场博弈根本不是技术上的输赢,而是“路线之争”中一边压倒另一边的僵局。 在一个讲究效率、速度、产值挂帅的体系中,三进制太过慢热、太不稳定、太不听话,它无法被轻易纳入规范,也不利于标准化扩展,它是一个属于未来的答案,却被困在了当下的制度问卷里。 1965年,三进制的故事基本画上句号,苏联政府下令停产“Сетунь”,即便还有很多学校和工厂还在等它。 那群搞三进制的工程师并没有立刻散伙,反而在1970年又鼓捣出一台更先进的版本——“Сетунь 70”,他们引入了新概念,叫“tryte”,也就是三进制的“字节”,每个由6个三进制位组成。 那时的技术已足够支撑更复杂的运算体系,他们甚至试图重新定义“计算机语言”这件事,把三进制逻辑深度嵌入程序指令之中,理论上,这是一台比早期所有苏联计算机都要强悍的机器。 但没人买账,国家层面已经彻底锁死了技术发展方向,只认二进制,三进制在这种环境下,连喘气的机会都没有。 预算卡住了,零件供应断了,相关研发被转为“清理阶段”,最后连那群曾经熬夜造机的年轻人也被调去了别的单位,有的进了军工,有的改行去教书,再没人谈起那台河边小机器的故事。 很多年后,当人工智能和模糊计算成为热词,三值逻辑又重新被提起,学术界开始反思,人脑真的适合用0和1来模拟吗?也许那台“Сетунь”,从一开始就走在了更接近自然思维的方向上,只可惜它太早问世,问世在了一个容不下“非标答案”的社会机制中。 在现代数字文明的语境下,技术的成败往往并不取决于它本身的逻辑美感或效率潜力,它更像一个社会生物,要在体制、资源、标准、教育乃至国际趋势之间寻求栖身之所,三进制没有输,它只是没等到属于它的时代。 而苏联,也因为这个系统性错失,失去了在AI早期逻辑层建立独立标准的机会。

用户10xxx93

三进制用来解迷宫好像更好吧,能在歧路有一个未定,然后试错不用从头再来。

用户99xxx93

电流一点点偏差就信号错误,错误率一高就只有慢了。

50大虾 回复 07-28 09:13

这一点好解决,因为有负电压、正电压和 0,三个稳定状态。

你卖我买nnn

再搞一遍,能把美国彻底打翻

张yr爸爸

通天塔

劈山

太超前也不好基础科学支持不了