1972年,此人骨灰抵京时,周恩来冒雨迎接,含泪道:“正要重用他的时候,他却过早地走了。”毛泽东更是黯然神伤:“再也见不到他了!

那年3月11日的北京西郊机场,寒风卷着细雨扑打在人们脸上,一架银白色军用飞机缓缓降落,舱门打开后,最先出现的是一幅覆盖着党旗的骨灰盒和一张黑白遗像。

周恩来站在最前排,大衣被雨水浸出深色痕迹,接过骨灰盒时手指微微发抖,这位让共和国总理冒雨相迎的逝者,是开国中将张国华,新中国历史上第二位享受如此殊荣的将领。

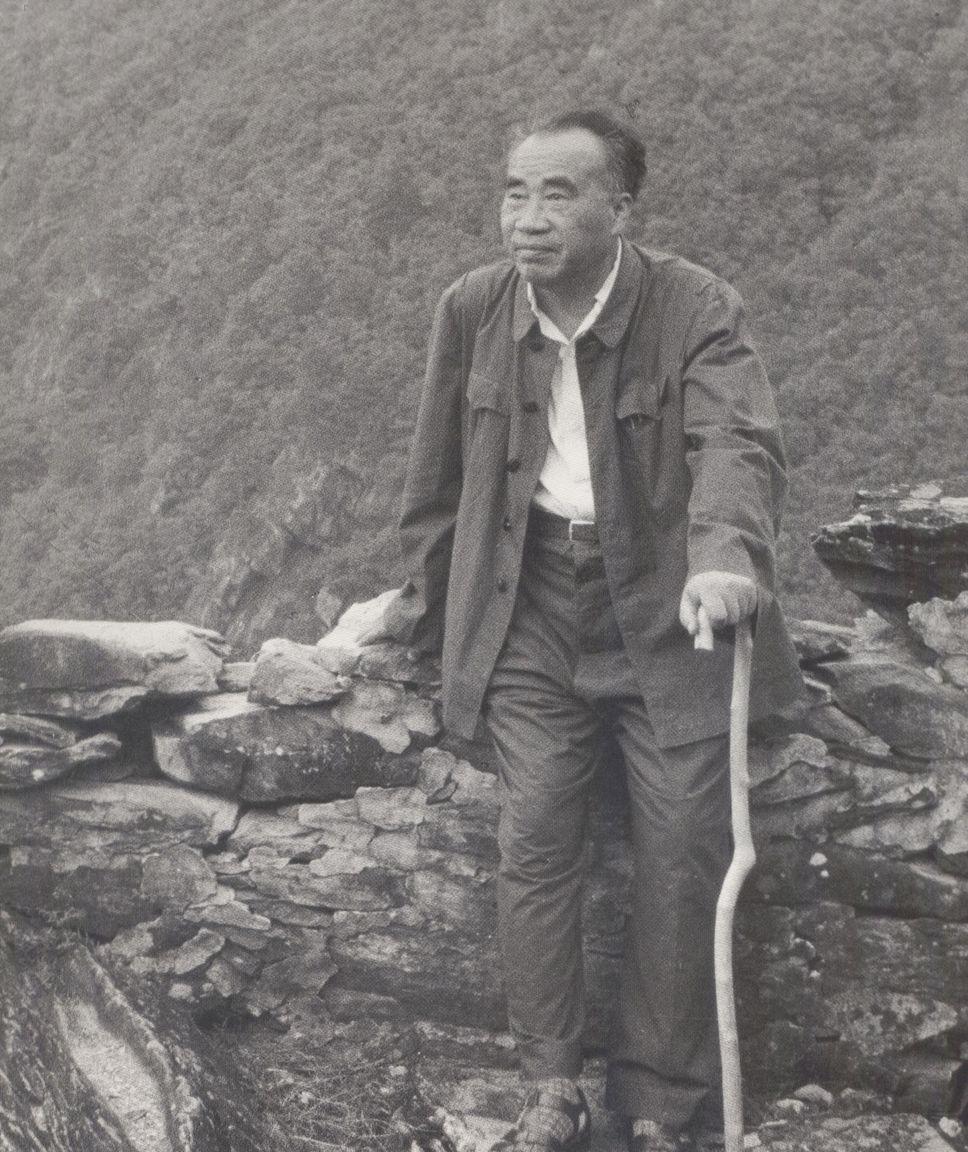

就在二十天前,这位58岁的四川省委第一书记还站在会议室里部署工作,突然倒下时手里攥着写满数据的讲话稿。

医生们记得他最后的心电图像一座陡峭的喜马拉雅山峰,这个比喻残酷而精准,那座他亲手插上红旗的雪山,最终成为他生命的隐喻。

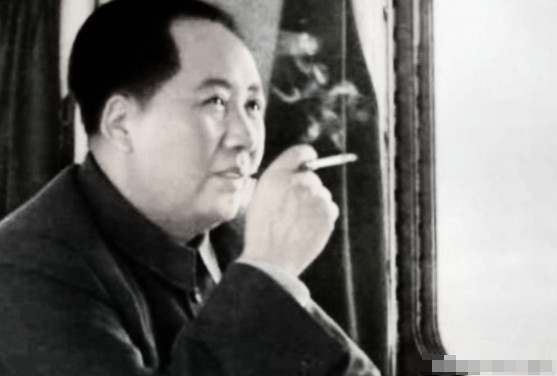

人们很难想象这位被毛泽东亲切称为"井冈山"的将军,生命最后四年如何在四川的漩涡中挣扎。

1967年,他被紧急调往成都时,满街武斗的流弹曾击碎办公室玻璃,秘书发现他凌晨三点还在批阅文件,手边放着硝酸甘油和降压药。

他硬是用五年时间让瘫痪的工厂恢复生产,把四川粮仓的储备调往全国,却不曾想被人视为眼中钉。

有次夜间行车遭遇伏击,子弹擦着太阳穴飞过,他下车捡起弹壳笑着说:"比起西藏的冰雹,这算暖和天气。"

没人知道这位总在会议上谈笑风生的他,抽屉里藏着多少张病危通知书。

他去世前三天还在修改给中央的报告,墨水瓶旁躺着半块啃剩的压缩饼干,那是进藏时期养成的习惯,就像他总爱把"老西藏"们送的哈达叠在枕头下。

骨灰交接仪式上,周恩来那句"正要重用他的时候"并非客套,张国华去世前已被内定为副总理人选,中央准备让他统筹三线建设。

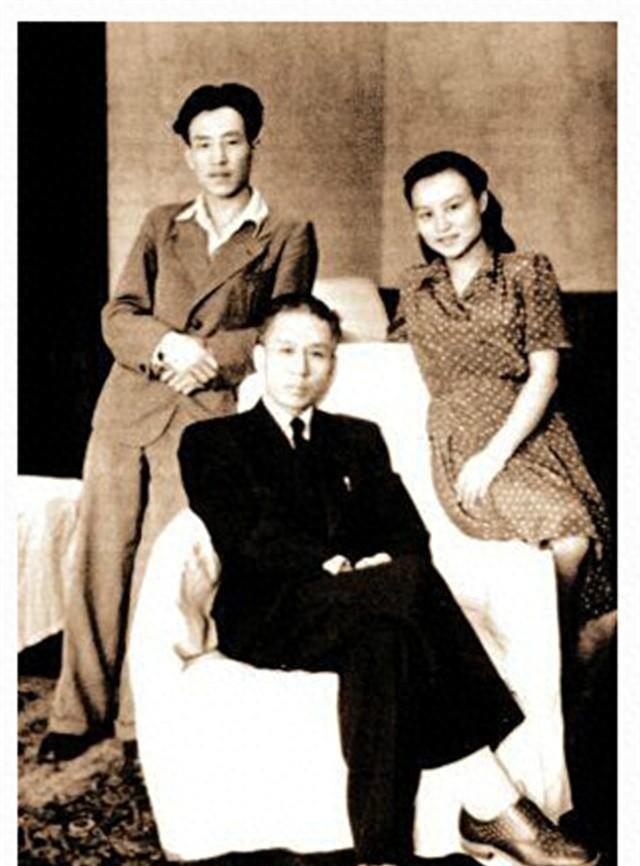

1950年接到进藏命令时,他刚被任命为川南行署主任,新分的四合院里还堆着未拆箱的家具。

十八军官兵听说要改道西藏,逃兵数量一夜激增,他的回应是把三岁女儿难难抱上誓师大会的主席台。

当战士们在海拔五千米的雪地里嚼冰解渴时,听见军长用沙哑的嗓子唱江西山歌,昌都战役前他亲自给藏军俘虏煮酥油茶,藏族向导说这个"金珠玛米"的指挥官像庙里的菩萨。

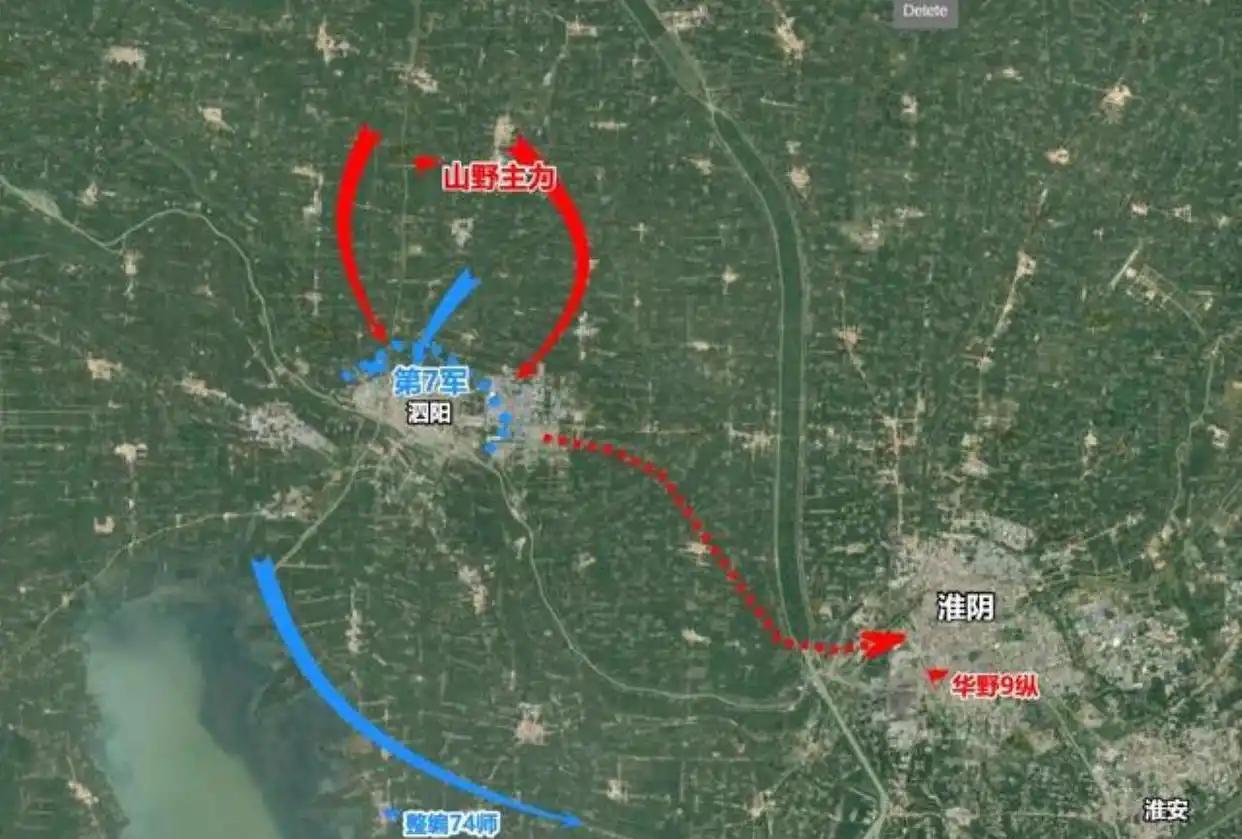

西藏军区档案馆保存着1962年中印边境反击战的原始命令,张国华在"打不打"的请示电报上批注"事关国威军威,务求全胜",力主反击的底气来自他带着参谋爬遍每一寸争议边境线。

战前会议上他指着地图说:"咱们在井冈山吃红米饭南瓜汤能打赢,在青藏高原啃冻土豆照样行。"刻在骨子里的井冈山精神,让他指挥部队创下高原歼灭战奇迹。

被俘的印军旅长达尔维后来回忆,他以为对面至少五个师兵力,实际中国军队还不到两个团,战士们说张司令指挥所比前沿阵地还靠前,炮弹落点能看清他望远镜的反光。

然而,西郊机场的告别并不是终点,2014年纪念张国华诞辰100周年时,西藏民族大学的学生们自发在校园里种下58棵松柏。

诞辰110周年,拉萨布达拉宫广场的晨练老人仍会指着东方说"那是张司令当年进城的方向"。

他留在西藏的不仅是川藏公路和民主改革,还有种在藏胞心里的信任,当年他坚持用银元购买物资,拒绝征用牧民牦牛,这些细节让"菩萨兵"的称呼流传至今。

在四川大凉山深处,彝族老人记得有个"戴蓝帽子的汉人干部"帮他们修水渠,后来才知道那是省委第一书记。

历史学者常争论张国华最耀眼的时刻是解放西藏还是指挥反击战,其实答案藏在他去世前一周的日程表里:每天工作18小时,处理完四川三线建设图纸后,连夜修改西藏边境哨所供暖方案。

当毛泽东在中南海感叹"再也见不到张国华"时,他书架上还放着那本批注密密麻麻的《西藏始末记要》,扉页有主人用铅笔写的字:"江山不负英雄泪,且把利剑破长空"。

信息来源: 中国共产党新闻网《为解放西藏作出突出贡献的中将张国华》 中国军网《今天,让我们一起缅怀这位"佛光将军"》 中国在线《纪念张国华同志诞辰100周年:井冈精神铸忠魂》