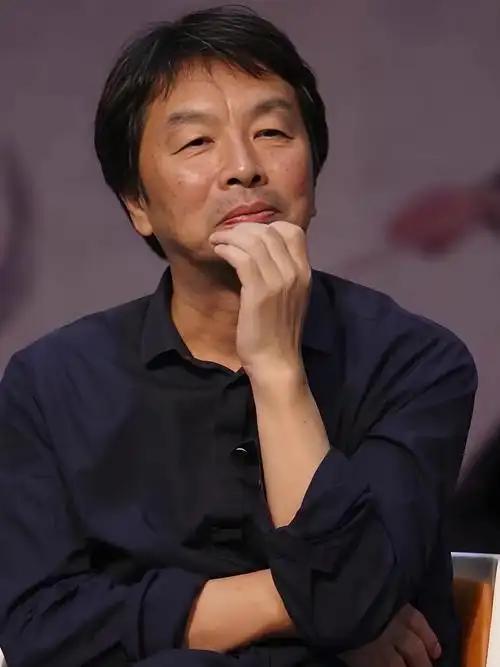

刘震云:“耕种土地的是穷人,买卖土地的是富人。吃家禽的是穷人,吃野味的是富人。喝酒看度数的是穷人,喝酒看牌子的是富人。养猪的是穷人,养狗的是富人;上班出汗的是穷人,打球出汗的是富人。开宝马的人,跑的是买卖;骑立马的人,跑的是外卖”。 它揭示出一个最朴素也最残酷的现实,那就是“劳心者治人,劳力者治于人”这句古话,直到今天依然在深刻地影响着我们。 这道看不见的线,把人分成了两类:一类靠付出辛劳和时间换取生存资料,另一类则靠运用规则和资源来支配财富。 这两种不同的生存逻辑,贯穿在每一个看似平常的生活细节里。 为什么会形成如此泾渭分明的两种人生轨迹? 把这一切简单地归结为运气或者出身,其实是回避了更深层次的问题。 对于大多数埋头苦干的人来说,他们从小被灌输的信条就是“一分耕耘,一分收获”。 这个道理本身没有错,它构成了社会稳定发展的基础。 问题在于,当这个信条被当作人生唯一的真理时,它就变成了一个牢笼。 他们相信,只要足够勤奋、足够努力,生活就一定会变好。 于是,他们不敢停歇,害怕任何一点时间的浪费,将全部精力投入到日复一日的劳作之中。 而另一群人,他们信奉的则是“君子善假于物”。 这里的“物”,不仅仅指工具,更包括规则、信息、人脉、资本等一切可以被利用的资源。 他们懂得,个人的力量终究是有限的,要想实现财富的指数级增长,就必须学会借力。 他们思考的不是如何用自己的12个小时去换钱,而是如何用别人的1200个小时来为自己服务。 他们花大量时间去研究游戏规则,寻找规则中的机会,然后利用信息差和资源优势,完成财富的重新分配。 这种认知的差异,直接导致了对“安稳”和“风险”截然不同的态度。 在许多人眼中,“安稳”是一根救命稻草,一份稳定的工作,一份固定的薪水,意味着可预期的未来和安全感。 为了守住这份安稳,他们宁愿放弃可能的机遇,也不愿承受任何改变带来的不确定性。 这种对风险的极度规避,让他们倾向于选择最稳妥、最保守的路径,结果就是长期停留在自己熟悉的领域里。 就像那只生活在井底的青蛙,它无法理解大海的广阔,不是因为大海不存在,而是因为井口的大小限制了它的视野。 而对于那些善于利用规则的人来说,风险恰恰是机遇的同义词。 他们知道,高回报必然伴随着高风险,关键不在于如何躲避风险,而在于如何管理和对冲风险。 他们眼中的“安稳”,不是一成不变,而是拥有足够多的选择权和抗风险能力。 于是,一个看似矛盾却又无比真实的社会现象便清晰地浮现出来:那些真正创造了社会实体财富的人,他们自己却未必拥有这些财富。 而那些最终拥有了巨额财富的人,他们所做的工作,可能只是在办公室里打几个电话,签署几份合同。 社会财富的流向,并不完全按照“谁创造谁拥有”的逻辑在进行,它更多地遵循着“谁掌握分配权谁拥有”的规则。 这背后,是两种完全不同的游戏玩法。 穷人玩的是“加法游戏”,他们努力工作,期待工资从三千涨到五千,再从五千涨到一万。 富人玩的则是“乘法游戏”,他们寻找的是能够让资产呈几何级数增长的杠杆。 但这种差距并非是天生注定、永恒不变的。 真正的贫穷,从来都不是钱包的干瘪,而是头脑中缺少了那种敢于“破局”的念头。 抱怨社会的不公,并不能改变自己的处境,羡慕别人的成功,也无法复制他人的道路。 能决定你人生高度的,不是你被贴上了什么标签,而是你敢不敢亲手撕掉它。 关键在于,你是否愿意跳出那个让你感到“安稳”却又不断消耗你的圈子,去寻找一条真正适合自己的赛道。