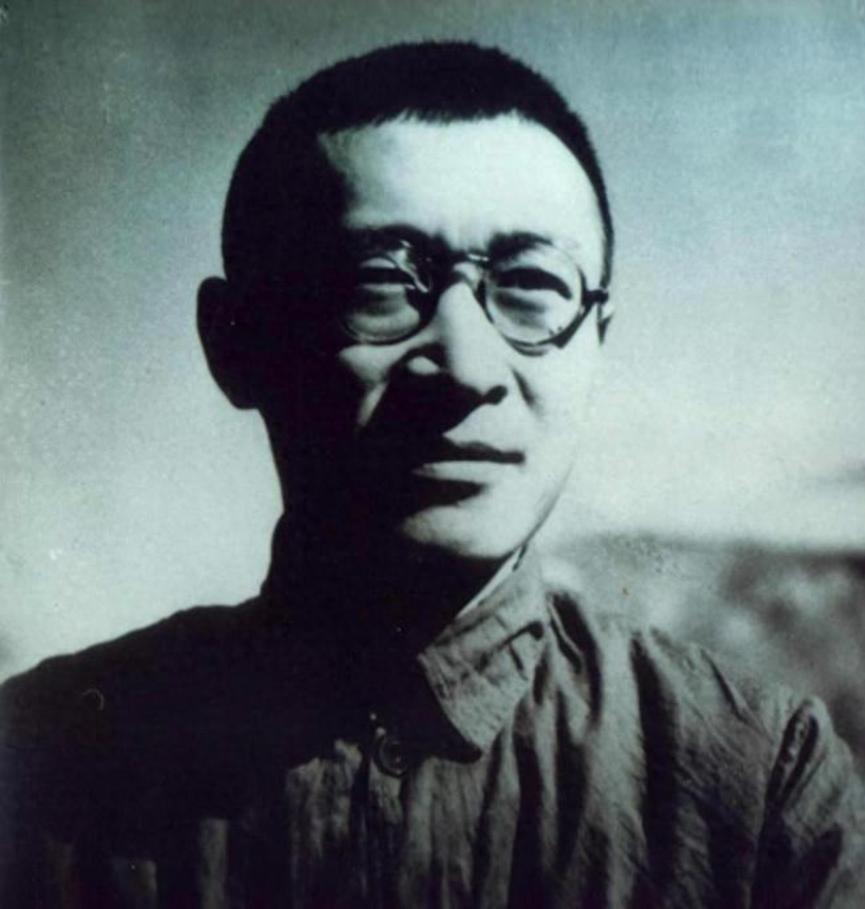

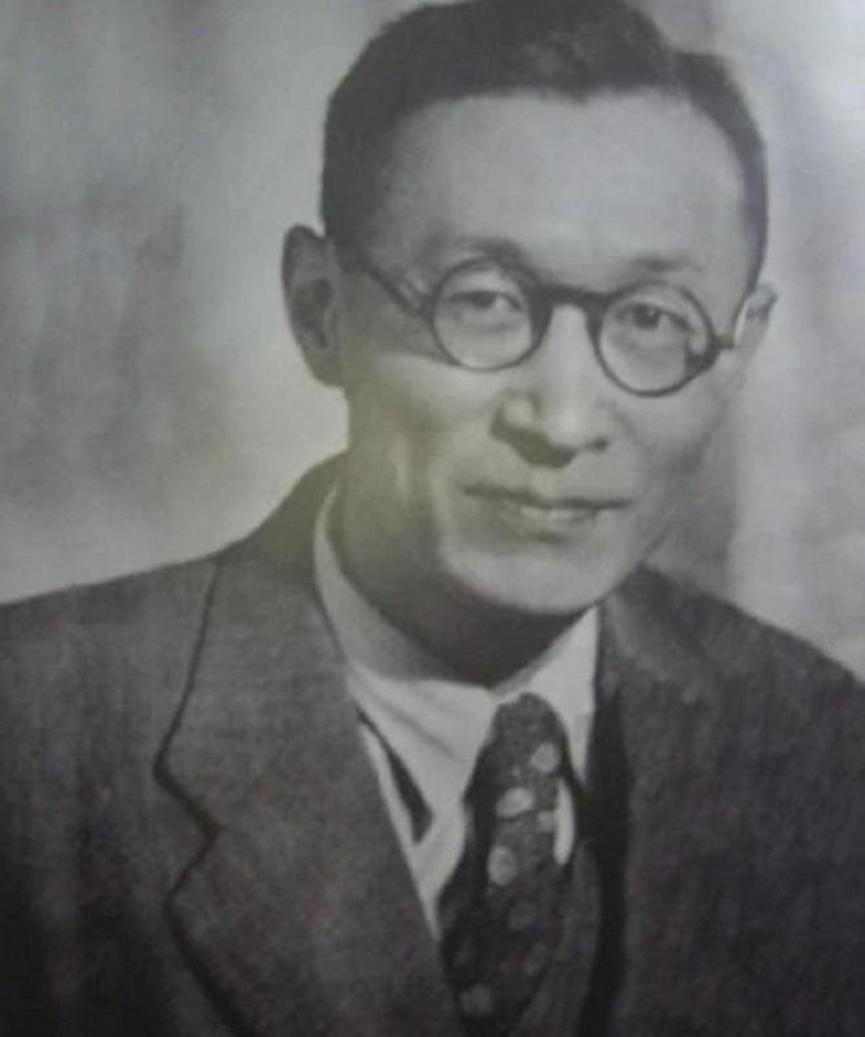

王稼祥在遵义投了关键一票,晚年请求分配工作,毛主席如何批示? 1972年,北京。周恩来拿着一封信,眉头紧锁地对毛主席说:“主席,稼祥同志来信,想出来工作。可他的身体……”话未说完,但担忧之情溢于言言表。这封信,字数不多,分量却极重,因为它承载着一位老革命家最后的生命热忱。 毛主席接过信,沉默了片刻。信上的字,他认得。信里的人,他更懂。王稼祥,这位与他风雨同舟几十年的老战友,此刻的心情,他感同身受。一方面是爱护同志,担心他的身体扛不住;另一方面,他又深知,对于王稼祥这样的人来说,无所事事地休养,比任何病痛都更折磨人。 王稼祥的身体,早就不是他自己的了。那是在中央苏区,敌机的一颗炸弹,将弹片永远地留在了他的身体里。长征路上,他不是走过来的,是硬生生被担架抬过来的。在那段艰苦卓绝的岁月里,身体的剧痛从未消停,但他以惊人的意志力挺了过来。这份坚韧,早已刻入骨髓。 要理解毛主席为何如此纠结,又为何最终同意,就必须回到1935年的遵义。那座阴冷的黔北小楼里,气氛凝重到能拧出水来。红军的未来,中国的未来,都悬于一线。会议召开前,正是负伤在身的王稼祥,敏锐地意识到改变的必要性,主动与洛甫等人沟通,力主召开会议,纠正错误的军事路线。 会上,当许多人还在犹豫、观望时,王稼祥的发言掷地有声。他不仅旗帜鲜明地支持毛主席,更从军事和政治的高度,系统地阐述了为何必须由毛主席来领导红军。在最后的表决环节,他投下的那一票,绝非简单的“一票”,而是来自红军总政治部主任的关键一票,它代表了军中一股强大的、理性的声音。这一票,彻底扭转了局势。 毛主席后来不止一次跟人提起:“遵义会议,王稼祥是立了大功的,他投了关键的一票。”这句评价,不仅仅是感谢,更是一种深刻的认同。在那个决定命运的十字路口,王稼祥展现的,不仅是个人间的信任,更是一个共产党人对真理的坚持和对革命事业的绝对忠诚。这种逆境中的支持,千金难换。 新中国成立后,王稼祥本可以凭借功劳和资历,选择一个相对清闲的岗位。但他没有。他主动请缨,奔赴外交战线,出任首任驻苏联大使。那是一个极为重要且繁重的岗位。他就像要把过去因伤病耽误的时间,一把全抢回来一样,夜以继日地工作,身体很快就亮起了红灯,不得不回国长期休养。 所以,当1972年那封信摆在案头时,周总理的犹豫和毛主席的沉思,就显得格外沉重。他们太了解这位老战友了,只要给他一点工作,他就会拼上全部。这既是他的优点,也是最让人担心的地方。 思虑再三,毛主席还是在信上做了批示,大意是:尊重他的意愿吧,分配一点工作给他。这个决定,既是出于对老战友革命情谊的体恤,更是对一个革命者生命意志的最高尊重。他知道,对王稼祥而言,战斗到最后一刻,才是他最想要的人生归宿。 得到批准后,王稼祥仿佛重获新生。他被安排到对外联络部工作,并在1973年的中共十大上,再次当选为中央委员。他生命的最后烛火,被重新点燃,并且以前所未有的亮度燃烧起来。他拖着病体,参加会议,阅读文件,提出建议,将自己仅有的精力,全部投入到了新的工作中去。 可命运留给他的时间,真的不多了。常年的积劳成疾,加上早年战争创伤的底子,早已将他的身体掏空。他所表现出的旺盛精力,不过是意志力支撑下的最后闪光。1974年1月25日,这位坚强的革命者心脏病突发,溘然长逝,享年68岁。此时,距离他在十大上当选中央委员,仅仅过去了不到五个月。 王稼祥这一生,似乎总是在与病魔赛跑,与时间赛跑。遵义会议上,他抱病投下扭转乾坤的一票;晚年,他不顾身体的“劝阻”,执意写下请求工作的信。那一票,是他对革命路线的选择;那封信,是他对自己生命终点的选择。他用一生诠释了,一个真正的革命者,可以倒在病榻上,但他的精神,永远在冲锋的路上。

没烦恼

为革命而生,为民族复兴而奋斗终生!值得我们永远的怀念。

用户10xxx99

稼祥我们永远怀念你!

大牙缝 回复 08-01 11:59

您老贵庚?

似水流年

王稼祥张闻天都是主席的知己,人民的功臣!共和国不会忘记你们!

春天故事 回复 07-31 18:18

知已?

用户31xxx19 回复 07-30 16:45

确实是的

平庸一生

王稼祥张闻天

快乐人生20087

永远值得我们怀念的王稼祥

沙漠之洲

好人王稼祥!世上罕见!

用户10xxx90

鞠躬尽瘁 死而后已

一路有你

共和国的开国功勋!

用户10xxx75

致敬伟大的革命家

今朝

王家祥同志永垂不朽!

江梅映月

致敬英雄

雷霆

革命先躯的战斗精神!永远在冲锋的路上!致敬!开国元勋们!

海豹

一个真正革命家的崇高情操,眼光独到,旗织鲜明,顾全大局,为中国革命事业鞠躬尽瘁死而后已,王稼祥同志,永垂不朽!

中客

??????

鑫龙

致敬!

chen xian sheng

在遵义会议上王稼祥这一票把毛主席送上主席领导地位,把打败蒋家皇朝,才有了新中国成立,对中国解放事业作出重大的贡献,王稼祥老一辈革命家永垂不朽!

发财乌鸦

???????

用户51xxx32

来世愿王稼祥同志活到百岁,给中国人民再谋福址,祖国更加昌盛!

励志前行

王老那一票决定了中国革命的命运和成功。

老谢

慧眼识英才

用户10xxx64

知己??????

用户24xxx94

能支持主席的人绝对是正义之人!

神就是爱

致敬民族英雄!

用户10xxx37

伟大的中国🇨🇳革命先驱王稼祥英名万古流芳!功勋彪炳千秋! [玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

ZXG

只是太率直了,伟大的无产阶级革命家、政治家👍

用户10xxx12

按资历贡献应该获得更高的岗位为党和国家做贡献

用户10xxx82

看到王老的眼神,我眼里湿润了 差点控制不住

用户11xxx51

生命不止,战斗不息。

用户12xxx91

革命先辈,鞠躬尽瘁

用户14xxx57

老前辈永垂不朽!