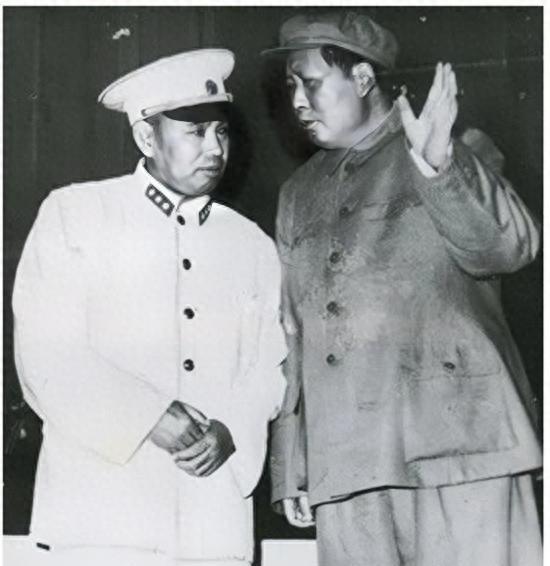

1981年,有人想要否定毛主席,胡乔木提议改称毛主席为毛泽东,黄克诚将军却觉得心里总觉得别扭,坚持让胡乔木改回来! 1981年,中国正处于一个关键的历史节点。 那时,社会上悄然泛起一股否定毛主席的暗流,一些人受各种思潮影响,试图重新解读历史,对毛主席的贡献产生质疑。 面对这一现象,许多经历过革命岁月的老同志忧心忡忡,黄克诚将军便是其中之一。 他虽年事已高、身体抱恙,但仍怀着对历史负责的态度,决心站出来发声。 经过几昼夜的苦思冥想,黄克诚撰写了一篇文章,准备将自己对毛主席的正确认识与客观评价公之于众,期望能拨乱反正,引导社会舆论走向正轨。 文章书成后,黄克诚深知其重要性,决定先呈交给邓公审阅,邓公看过文章后,认可了其中的观点,认为内容具有重大意义,同意发表。 不过出于对文章质量与影响力的考虑,建议由长期在毛主席身边担任机要秘书的胡乔木对文章进行把关修改。 在当时,胡乔木凭借其深厚的理论功底与丰富的文字经验,在党内文件起草、思想理论宣传等方面发挥着重要作用,被称为“中共中央第一支笔”。 胡乔木接到任务后,认真审阅了黄克诚的文章。 在修改过程中,他提出了两个主要建议。 第一个建议,黄克诚欣然接受,然而第二个建议他却颇有微词。 胡乔木建议,将文章中对毛主席的称谓由“毛主席”改为“毛泽东同志”,在他看来,毛主席已经离世四年,此时国家主席已另有其人,继续以“主席”相称,可能在某些方面显得不太妥当。 且在党的发展历程中,“同志”这一称谓体现了党内成员间平等、亲近的关系,更改称谓既能彰显毛主席的革命斗志,也符合党的实事求是原则。 当黄克诚得知这一修改建议时,脸色瞬间大变。 在他心中,“毛主席”这一称谓早已超越了简单的职务称呼,它承载着无数革命岁月的记忆,是人民对毛主席深厚情感与高度信任的集中体现。 黄克诚无法接受这样的更改,他觉得这一称呼是历史形成的,是人民发自内心的呼唤,绝不能轻易改变。 他当即拿着文章找到胡乔木,严肃地表达了自己的反对意见。 尽管胡乔木耐心解释了更改称谓的初衷,但黄克诚依旧不为所动,他直言,将“毛主席”改成“毛泽东同志”,自己从感情上实在难以接受。 黄克诚作为开国大将,向来刚正不阿、直言不讳,在关乎对毛主席的称谓这样重要的问题上,更是毫不妥协。 而胡乔木也是从工作角度出发,秉持着对文章严谨性、客观性的追求,不愿轻易放弃自己的修改意见。 最终,这个问题被上报到中央,交由中央来决定,中央经过慎重考虑,充分尊重了黄克诚将军的意见。 邓公也接受了黄克诚的解释,认为“毛主席”这一称谓确实有着特殊的历史意义与人民情感基础,不应当轻易更改。 胡乔木在得知党中央的决定后,尽管内心可能仍有自己的考量,但还是尊重了组织的决议,将文章中的称谓改回了“毛主席”。 这个事情看似只是关于一个称谓的争议,实则非同小可。 黄克诚将军以其坚定的立场,守护了人民对毛主席的深厚情感与崇高敬意,让“毛主席”这一亲切而伟大的称谓得以继续在中国的历史中闪耀光芒!