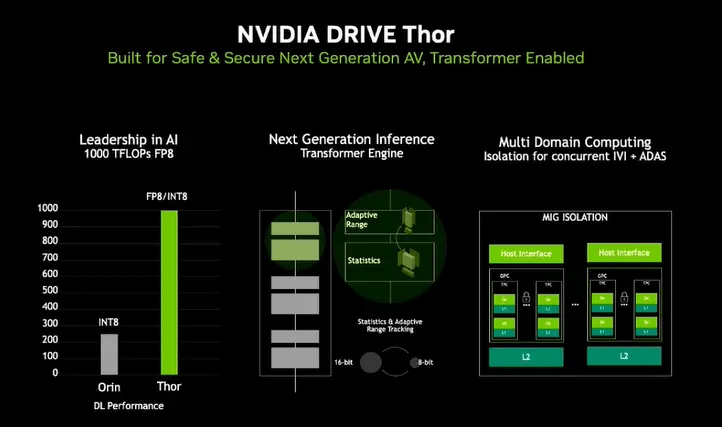

英伟达的智驾芯片Thor又又又跳票了。最近台积电在生产时发现,Thor的“芯片设计存在问题导致良率低下”的情况,而黄仁勋承认了这“是英伟达的问题”,原来说好单片2000TOPS的算力也缩水至700TOPS。

最初Thor芯片承诺的量产时间是2024年底,英伟达多次跳票受影响最大的是小鹏和理想——小鹏P7+和G7原计划本来是要上Thor的,Thor第一次跳票后,P7+不得已采用了双OrinX方案,之后G7也因为Thor去年年底再次跳票而启用备用方案,紧急切换成自研的图灵芯片(甚至于只有Ultra版本才是图灵芯片);理想拿不到Thor的算力连自家40亿体量的VLA模型都部署不了,现在只能把希望寄托在自研的“舒马赫”芯片(预计在26年第一季度上车)上了。

说到国内的自研

芯片解决方案,那不得不提到蔚来了:2021年,蔚来就开始自研芯片,经过2年多的研发,2023年底发布了天玑NX9031,采用5nm制程,单颗算力1000TOPS,已搭载到25款的车型上。而理想的舒马赫芯片也是采用5nm制程,单颗算力达1200TOPS,不过因为初期流片稳定性的问题,还是转投了Thor,但现在说不定能追上Thor的下线时间了。

虽然小鹏也有自研的图灵芯片,采用台积电7nm工艺,单颗算力750TOPS,但介于当时的紧急情况目前智驾调试可能还需要些时间。另外,还有绕不开的华为昇腾,昇腾910B采用中芯国际等效7nm工艺,在MDC平台上能达到1000TOPS的算力,正是为L3级别的辅助驾驶准备的。值得注意的是,华为还有自己的EDA设计工具,在努力跑通芯片研发全链路。

自研芯片非常有利于风险管控,落地到哪一步了自己门清,避免技术发布会开完了都快上市了,英伟达都交不了货。未来自研芯片的车企以及国产供应商会越来越多,诸如零跑、比亚迪这些主机厂和地平线、黑芝麻、Momenta这些供应商,都有已经发布或者在路上的自研智驾芯片。

虽然这次Thor的延期把理想小鹏等车企背刺了一波,但是对于整个汽车工业来说,这反而给了国产竞争者追赶的空间。

所以,靠人不如靠自己,国产新能源汽车厂商要想不看英伟达的脸色,还是得走自研芯片的路子。算力参数只是参数,智驾能力的影响因素是多方面的,算力只是决定了上限,模型和调教决定了下限。

自研路上充满险阻,短期来看投入巨大,但长期回报也很高。最直观的体现就是,自研智驾芯片会让主机厂增强智驾的垂直整合能力,更好地优化模型,构建自己的生态,更好地去分配调度芯片的算力。同时,有利于技术储备,芯片设计、制造、验证、优化的能力也是一项长期积累,甚至目标可以再长远一些,有句话“一流企业做标准”,未来我们成为标准发布者也不是不可能。