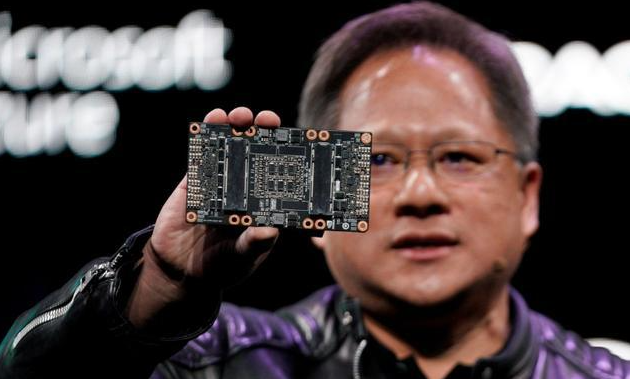

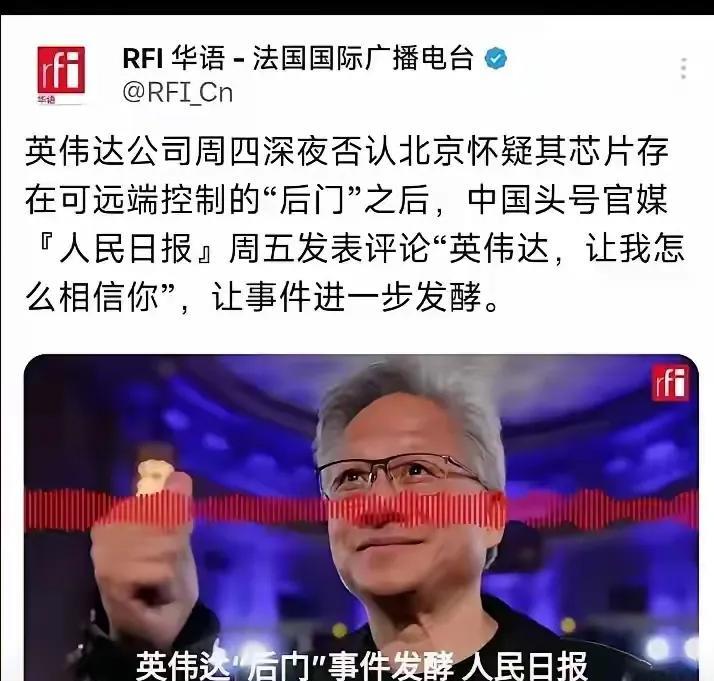

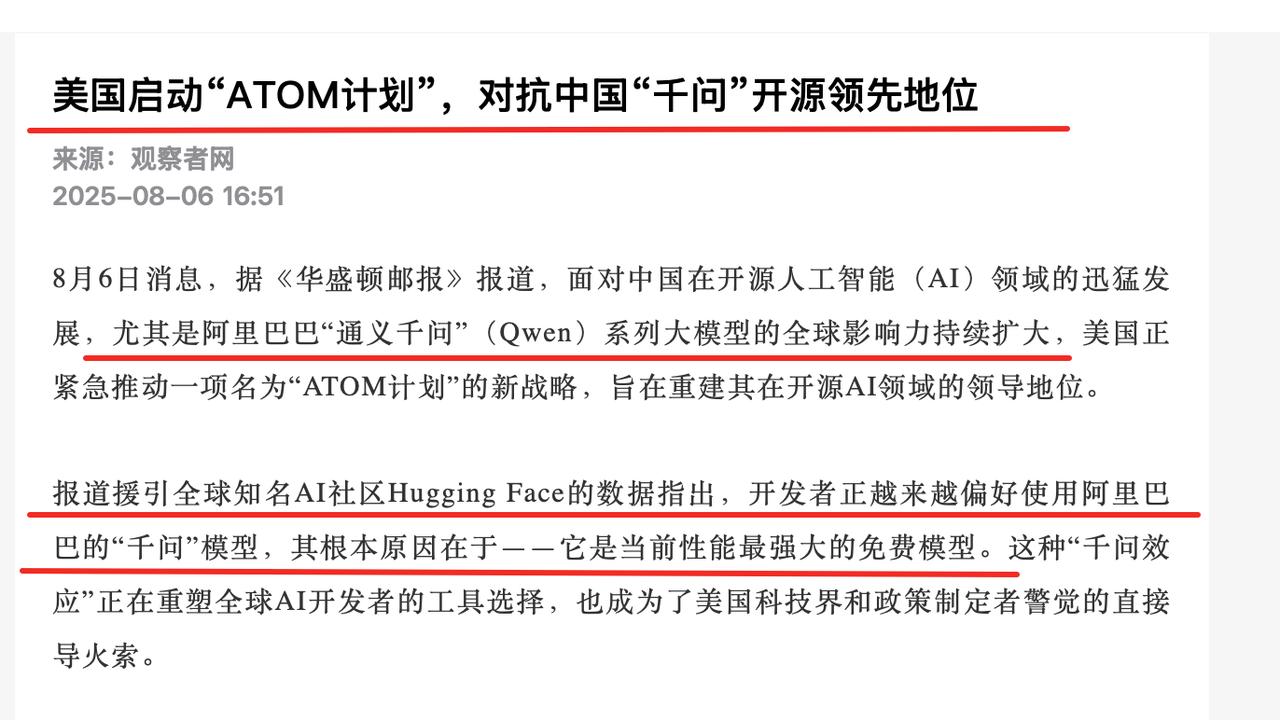

西方不亮东方亮,如果不是外媒传出消息,恐怕我们还蒙在鼓里,中国企业正在与美国抢地盘! 最近《华盛顿邮报》曝出一条猛料,美国正在紧急推动一项名为“ATOM计划”的新战略,目标直指重建其在开源AI领域的领导地位。这事儿就像平静湖面扔进块大石头,瞬间在全球科技圈掀起波澜。很多人可能还没意识到,中国开源AI的发展已经到了让美国坐不住的地步。 说起来,美国在AI领域一直是“老大哥”。从OpenAI的GPT系列到Anthropic的Claude,这些闭源大模型曾让美国科技巨头赚得盆满钵满。 但他们万万没想到,中国企业走了一条完全不同的路——开源。就像有人开餐馆死守秘方,有人却把厨房开放让大家一起做菜,结果后者反而吸引了更多食客。 中国开源AI的崛起速度有多快?两年前,美国大模型还风光无限,可到了2025年,斯坦福大学的报告直接泼了盆冷水:中美顶尖AI大模型的差距几乎抹平,甚至可能已经打平。 这可不是空穴来风,看看实际数据就知道了。全球性能最强的15个AI大模型里,有5个都是中国开源的,而美国同期连一个能打的开源模型都没拿出来。 最典型的例子就是阿里巴巴的通义千问。这个系列模型就像AI界的“全能选手”,从基础文本生成到专业编程,再到科学研究,样样精通。中科院国家天文台用它构建的“金乌・太阳大模型”,能精准预测太阳耀斑,准确率达到国际前沿水平。 青藏高原研究所更是把它和自研科学模型结合,打造出“洛书”大模型,直接解决了气候变化中的水-能-粮耦合难题。这种“技术+场景”的结合,让通义千问在全球开发者中迅速走红。 美国为啥突然慌了?看看HuggingFace的数据就明白:越来越多开发者开始用通义千问,因为它性能强大还免费。这就像免费的“共享厨房”,谁不愿意来? 而美国闭源模型就像高价餐厅,虽然好吃但太贵,时间长了顾客自然流失。更要命的是,美国科技巨头们似乎还没意识到问题严重性。Meta的Llama系列更新让人失望,扎克伯格甚至宣布未来开源要“更谨慎”,这无异于给中国开源AI让出了赛道。 有人可能会问,开源不赚钱,中国企业图啥?其实,中国企业看得长远。开源就像撒种子,虽然短期收益少,但能快速扩散技术,培养庞大的开发者社区。阿里的魔搭社区已经衍生出14万个模型,超越Meta的Llama成全球第一开源家族。 这种生态一旦形成,技术迭代速度会呈几何级增长。而且,开源还能降低技术门槛,让更多国家和企业参与进来。就像黄仁勋说的,中国开源AI是“全球进步的催化剂”,能推动技术民主化。 再看看美国的ATOM计划,说是要重建领导地位,可实际操作起来困难重重。计划需要1万块顶级GPU,光这一项就至少得1亿美元。钱从哪儿来? 美国科技企业习惯了闭源赚钱,现在突然要他们投入巨额资金搞开源,估计没几家愿意。而且,就算钱到位了,人才和生态也不是一朝一夕能建立的。中国开源社区已经形成了“技术开源—场景迭代—生态培育—市场验证”的良性循环,美国想复制可没那么容易。 更有意思的是,中国开源AI的影响早就超出了技术层面。在巴黎AI行动峰会上,60多个国家签署了支持包容、可持续AI的声明,只有美英没签字。这说明中国倡导的开放理念更得人心。 非洲的农业合作社用通义千问分析土壤数据,东南亚的小企业用它优化供应链,这些都是中国开源技术实实在在的贡献。 当然,中国开源AI也不是一帆风顺。美国的技术封锁、芯片限制都是挑战。但就像当年苏联通过学术期刊停更发现美国原子弹计划一样,中国企业总能找到突破口。 国产芯片的崛起、算力平台的优化,都在为开源AI保驾护航。而且,中国有庞大的工业产业链支撑,AI技术落地速度惊人。从汽车制造到金融服务,从医疗到教育,开源模型正在重塑各个行业。 现在回头看,美国闭源路线就像短跑,一开始冲得快,但后劲不足;中国开源路线就像马拉松,虽然起步慢,但耐力持久。斯坦福报告的结论已经很清楚:技术差距的缩小只是表象,背后是两种发展理念的较量。 当美国还在纠结开源还是闭源时,中国已经用实际行动证明,技术共享才能走得更远。 有人说,科技竞争就像一场战争,没有硝烟却异常残酷。但在这场开源AI的较量中,中国没有选择封锁和垄断,而是打开大门,让技术像阳光一样普照。这种格局和胸怀,或许才是真正的“东方亮”。 未来的AI世界,可能不再是西方主导的单极格局,而是多元共生、百花齐放的新生态。到那时,人们会更深刻地理解:真正的强大,不在于攥紧拳头,而在于张开双臂。

![你不干是吧,有的是AI干![捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/3623522124041883159.jpg?id=0)