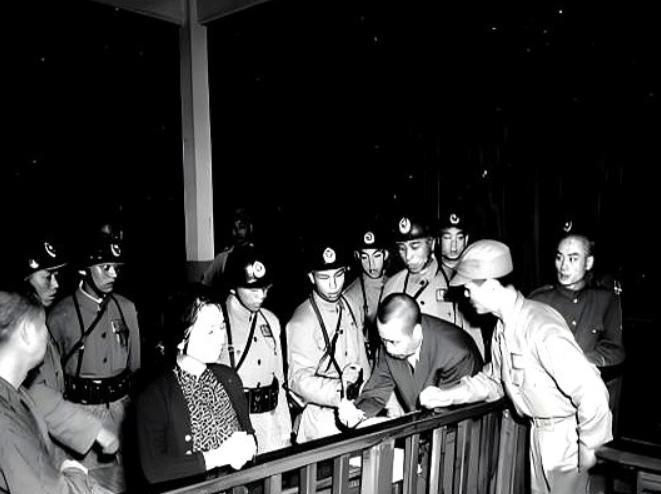

1942年,一个日军救了26个八路军,随后跑到115师驻地投奔八路军,谁知罗荣桓却自语道:“这人没有这么简单,要多加提防!” 1942年,抗日战争已经打了五年,中国战场进入了最艰苦的阶段。华北地区是八路军的主战场之一,他们依托太行山等根据地,跟日军展开了拉锯战。八路军主要靠游击战,灵活机动,打得日军焦头烂额。那时候,日军在正面战场上占优势,但在敌后却经常被八路军搞得晕头转向。115师是八路军的主力部队之一,归罗荣桓领导,负责山东和华北的部分作战任务。这支部队纪律严明,战斗力强,是日军眼中的硬骨头。 在这种情况下,日军内部也不是铁板一块。有些士兵厌倦了战争,甚至对军国主义不满,但像军官这样主动投奔八路军的情况,还是少之又少。所以,当这个日军军官带着救人的“功绩”出现在115师驻地时,确实让很多人摸不着头脑。 事情是这样的:1942年某次战斗中,26个八路军战士被日军包围,眼看就要全军覆没。这时,一个日军军官突然下令放人,还亲自护送这26个人脱离险境。之后,他没回日军阵地,反而带着几个随从,直奔115师驻地,说要投奔八路军,加入抗战。这件事传开后,八路军内部议论纷纷。有人觉得这是个好兆头,说明连日军军官都被咱们的正义感化了;也有人半信半疑,觉得这事太蹊跷,不像表面那么简单。 这个日军军官到115师后,表现得很积极,说自己早就看不惯日本侵略中国,想为抗战出力。他还主动交代了一些日军的情报,看起来挺诚恳。不少战士觉得,这家伙可能是真心悔改,毕竟救了26个兄弟,这份“投名状”不轻。可罗荣桓听到汇报后,却没急着表态,而是让人先把这军官控制起来,单独看管。 罗荣桓是谁?他是八路军115师的政治委员,后来还成了十大元帅之一。这人打仗厉害,看人更准。他听到这个日军军官的事后,第一反应不是感动,而是警惕。他觉得,一个日军军官冒着这么大风险救人又投奔过来,动机不会那么单纯。战争打了这么多年,罗荣桓见识过太多敌人的花招,知道日军经常玩阴的,比如派间谍混进来搞破坏。 罗荣桓的怀疑有几个理由。第一,这个军官救人的时机太巧了,正好是八路军和日军打得不可开交的时候,像是故意演戏给八路军看。第二,他投奔后交代的情报虽然有点用,但都是些不太核心的东西,像是提前准备好的说辞。第三,一个军官在日军内部有地位,叛逃的代价太大,除非有更大的目的,不然很难说得过去。罗荣桓凭着多年的经验,觉得这事有猫腻,下令对这个军官严加看管,同时派人查清楚他的底细。 经过一段时间的调查,罗荣桓的怀疑得到了证实。这个日军军官压根不是什么“良心发现”的叛逃者,而是日本特务机关精心安排的一颗棋子。他的任务是混进八路军内部,摸清115师的部署和计划,再把情报传回去,顺便制造混乱。救26个八路军战士,不过是他的“敲门砖”,为了赢得信任故意设的局。 调查中发现,这个军官在日军内部早就跟特务机关有联系。他被派来之前,特务机关给他安排了详细的计划,甚至连救人这件事都是事先设计好的。那些被救的战士,其实是日军故意放出来的一步棋,为的就是让这个军官有个“英雄”的身份,好打入八路军内部。幸好罗荣桓没被表象蒙蔽,及时发现了端倪。 查清真相后,罗荣桓果断采取措施,把这个军官隔离审查,最终瓦解了日军的阴谋。115师避免了一次潜在的危机,26个战士也保住了性命,但这件事让大家意识到,战争里的敌人远比想象中狡猾。 这事儿虽然不大,却挺耐人寻味。它告诉我们,战争不只是枪炮的对决,更是智慧的较量。罗荣桓的谨慎和洞察力,救的不只是115师,还有更多战士的命。他没被这个日军军官的“善举”冲昏头脑,而是多想了一步,证明了领导者的眼光得有多毒。 同时,这件事也反映了战争里敌我关系的复杂性。表面上的敌人,可能藏着更深的算计;看起来的人性光辉,可能只是个幌子。那个日军军官不是什么好人,但他救人的行为确实让26个战士活了下来,这本身就让人有点感慨。战争把人性扭曲得太厉害,连真假都分不清了。 对咱们后人来说,这个故事也有启发。生活中也好,工作中也好,碰到大事别光看表面,多琢磨琢磨背后的东西。罗荣桓那句“要多加提防”,不只是对那个军官说的,也是对咱们的一种提醒。