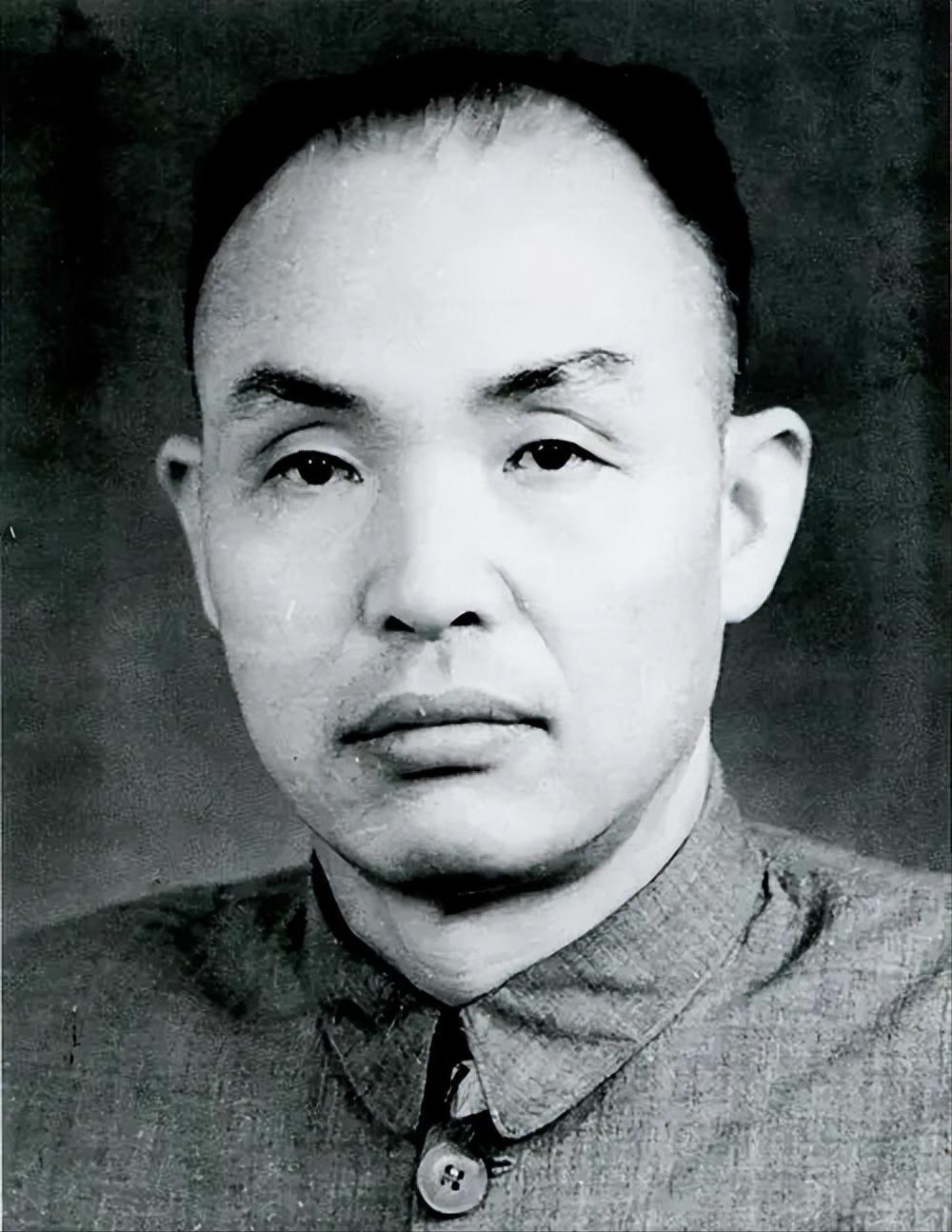

1958年,时任甘肃省委第一书记的张仲良确定了引洮河水上董志塬的计划,这就是“引洮工程”,因为不符合客观实际情况,这项工程也成了张仲良主政甘肃六年的时间里最受争议的工作。[凝视] 1958年夏天,甘肃岷县固城的山坡上人声鼎沸,省委书记张仲良握着铁锹,对着黑压压的人群喊道:“咱们要把洮河水引上董志塬,让这片干土地喝个够!”话音刚落,上万名民工挥舞着工具,开始了一场与大自然的较量。 这就是轰动一时的“引洮工程”——一个看起来不可能完成的任务,却点燃了整个陇中大地的希望。60多年过去了,这个故事依然让人唏嘘不已。 当时的甘肃中部,旱得让人心疼,老农们常说“十年九旱,看天吃饭”,一场雨能让全村人笑到合不拢嘴,一场旱灾能让庄稼颗粒无收。定西地区的官员们看着这片土地,心里憋着一股劲:凭什么我们就得受这罪? 1957年,一个大胆的想法冒了出来——从洮河引水灌溉。听起来简单,做起来却是天大的难事。洮河在低处,董志塬在高处,水怎么往高处流?但甘肃人的倔劲上来了,技术员们扛着测量仪器翻山越岭,硬是勘测出一条可行路线。 计划书写得很美:修一条长达数百公里的大渠,每秒流量100立方米,灌溉面积覆盖整个陇中。如果成功,相当于在黄土高原上造出一个“江南水乡”。 12个单位的技术骨干齐聚工地,民工队伍最多时接近17万人,没有现代化设备,全靠人工硬挖。铁锹、背篓、架子车成了主要工具,夯土、石头、简易水泥拼凑成建材。 工地上的景象让人难忘,天不亮,号子声就响彻山谷;天黑了,篝火还在工地上跳跃。民工们住的是临时搭建的窝棚,吃的是粗粮咸菜,但干活的热情高得吓人。短短几年时间,竟然挖出了1。6亿立方米的土石方。 然而,理想很丰满,现实很骨感,最大的难题是“水往高处流”——洮河比董志塬低好几百米,抽水需要巨大的电力,而当时的发电能力根本不够。更要命的是,1959年开始的自然灾害让工地断了粮,17万民工锐减到3500人。 1962年,这个轰轰烈烈的工程彻底停了下来。国家投入的1。5亿元相当于当年甘肃全省财政收入的好几倍,却只留下了一条半截的渠道和满山的土堆。 很多人说这是一场“失败的实验”,但参与过的老人们不这么看。他们常说:“当年咱们挖的每一锹土,用现在的GPS一测,偏差都不到一米。”这话听起来有点自豪,也有点心酸。 30年后,甘肃人再次打起了洮河的主意,这次学聪明了,不搞大跃进式的蛮干,而是科学勘测、分段建设。2014年,引洮一期工程通水,洮河水终于流进了定西百姓的水龙头。2021年,二期工程覆盖陇中7个县,60年前的“水梦”终于照进现实。 今天的引洮工程没有了万人会战的壮观场面,但技术更先进、规划更合理。那些当年的参与者,有的已经去世,有的成了白发苍苍的老人。他们偶尔聚在一起,还会聊起那段激情燃烧的岁月。 有人说,1958年的引洮工程是一场“荒唐的冒险”。但在我看来,那更像是一代甘肃人与命运抗争的缩影。他们明知困难重重,却不肯向干旱低头;他们用最原始的工具,挑战着大自然的权威。 虽然第一次尝试失败了,但它留下的不仅是工程数据和施工经验,更是一种不屈的精神。正是因为有了这种“明知山有虎,偏向虎山行”的倔强,才有了后来的成功。 从某种意义上说,真正的奇迹不是水有没有引成功,而是在这片干旱的土地上,总有人不肯认命,总有人相信明天会更好。 你的家乡有没有类似的“不可能工程”?那些年代的人们是怎么和恶劣环境较劲的?你听过哪些让人既心疼又佩服的“傻劲”故事?快来评论区分享吧! 信源: 【晚清以来甘肃印象】引洮工程的历史回望——甘肃档案

传承

非常超强设想,只是技术理念比较低,不知利用自然,治理自然,造福人民!可惜了前辈。敬礼!