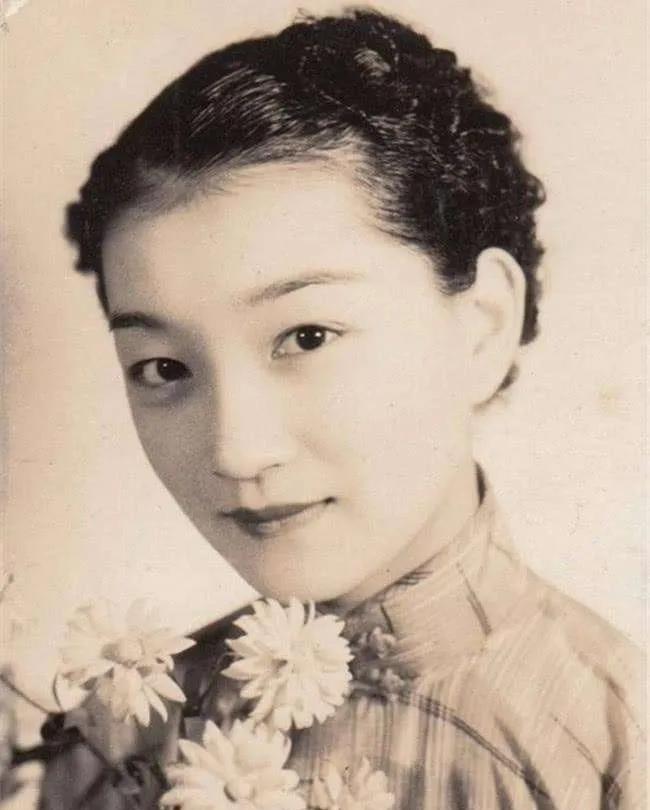

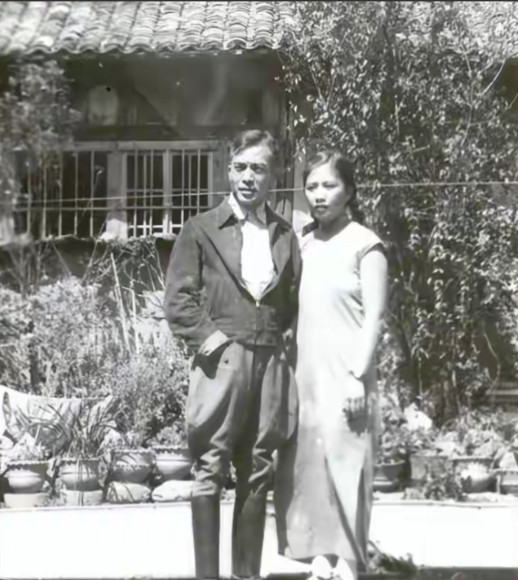

[中国赞]1965年,陆小曼在昏睡中,拔掉了自己的氧气管。她微微睁开双眼,对赵清阁笑着说:“我看见志摩了。”赵清阁俯下身子,询问她:“我能为你做些什么?” (信源:百度百科——陆小曼) 1965年的上海,一间简陋的病房里,老妇人昏睡中一把拔掉了自己的氧气管。挚友赵清阁急忙俯下身,她却缓缓睁眼,露出一丝解脱的笑,轻声说:“我看见志摩了。” 生命最后一刻,赵清阁问她还有什么心愿,她拼尽力气吐出几个字:“志摩的……全集。”话音未落,人就走了。 这位老妇人,是陆小曼。 她走的时候,身上是件棉絮都露出来的破棉袄。赵清阁翻遍了她的遗物,竟找不出一件像样的新衣为她送行。灵堂更是冷清得让人心酸,在那个年代,没人敢来。 唯一的凭吊,是她晚年学生王亦令送来的一副挽联:“推心唯赤诚,人世常留遗惠在;出笔多高致,一生半累烟云中。” 这二十个字,挂在萧瑟的灵堂里,像一个巨大的谜。一个曾被胡适称为“不可不看的风景”的女人,怎么会落到这般田地?而这副挽联,又凭什么能概括她这一生? 我们先看下句——“出笔多高致”。这说的是陆小曼的前半生,那叫一个光芒万丈。她可不只是个漂亮的花瓶,而是实打实的才女。诗词、书法、小说、昆曲,样样精通,绘画更是专业水准,晚年成了上海中国画院的专业画师。 她的才情,在那个神仙打架的年代,照样收获了一众顶流的赞美。胡适说她是道风景,郁达夫预言她会震动文艺界,艺术大师刘海粟更是用“一代才女,旷世佳人”来形容她。可以说,人生的上半场,陆小曼手握一幅王炸,笔下流淌的全是格调与才气。 可以说在当时她的名气有多莫得恐怖。然而,才华有多耀眼,人生就有多唏嘘。挽联的上句——“一生半累烟云中”,揭开的却是她后半生的困顿和悲凉。 这“烟云”是什么?既是她一度挥霍无度的浮华生活,也是后半辈子压得她喘不过气的流言蜚语。转折点,是丈夫徐志摩的飞机失事。一夜之间,她从诗人捧在手心的缪斯,变成了人人喊打的“千古罪人”。 几乎所有人都把徐志摩的死怪在她头上。说白了,就是怨她太能花钱,逼得徐志摩为了养家四处奔波,最后为了省钱,搭上了那架免费的邮政飞机,结果机毁人亡。 这种指责有多狠?徐家人的态度就是答案。陆小曼想要在死后和徐志摩合葬,可徐志摩的儿子却并不同意。这句拒绝,就这么烙在她身上,让她到死都无法与爱人同眠。 当然,除了外界的“烟云”,她自己的性格也埋下了悲剧的种子。她随性,缺乏事业心,人生态度就是高开低走。时代洪流一来,个人的选择一偏,她就被结结实实地拖累了。 徐志摩的死,是压垮她浮华生活的那根稻草,可也成了她人生醒悟的开始。从那以后,陆小曼彻底变了个人,用剩下的三十多年,活成了徐志摩生前最希望的样子。 于是她一改往日的奢侈喧哗,她常年穿素,不见客不出门。只是在家写尽愁思。仿佛只有在这个时候她才能和自己的爱人进行共鸣。 这种转变,恰恰印证了挽联里的那句“推心唯赤诚”。她把所有的爱和悔,都倾注到了对徐志摩的思念和守护上。所以临终前,她不惦记自己,只惦记那部没完成的《徐志摩全集》。这份至死不渝的“赤诚”,是对外界所有非议最沉默,也最硬的回击。 只可惜,醒悟的代价太重,现实也没给她半点宽容。 陆小曼去世后,骨灰无人认领,在殡仪馆寄存了很久,最后竟不知所踪,真正是“死无葬身之地”。赵清阁和她的表妹吴锦,到老都对没能完成她合葬的遗愿耿耿于怀。直到1988年,陆小曼去世23年后,她的几个至亲才凑钱给她建了一个衣冠冢。 如今,徐志摩在浙江海宁的西山长眠,陆小曼的衣冠冢远在苏州。两座遥遥相望的墓碑,成了他们爱情悲剧的最后见证,也为陆小曼复杂的一生,画上了一个遗憾的句号。 回头看她这一生,她究竟是被爱情和时代耽误的才女,还是为自己的任性付出了惨重代价的悲剧人物?或许,她两者都是。这个问题,恐怕永远没有标准答案。

欢乐马

她前夫也对她很好