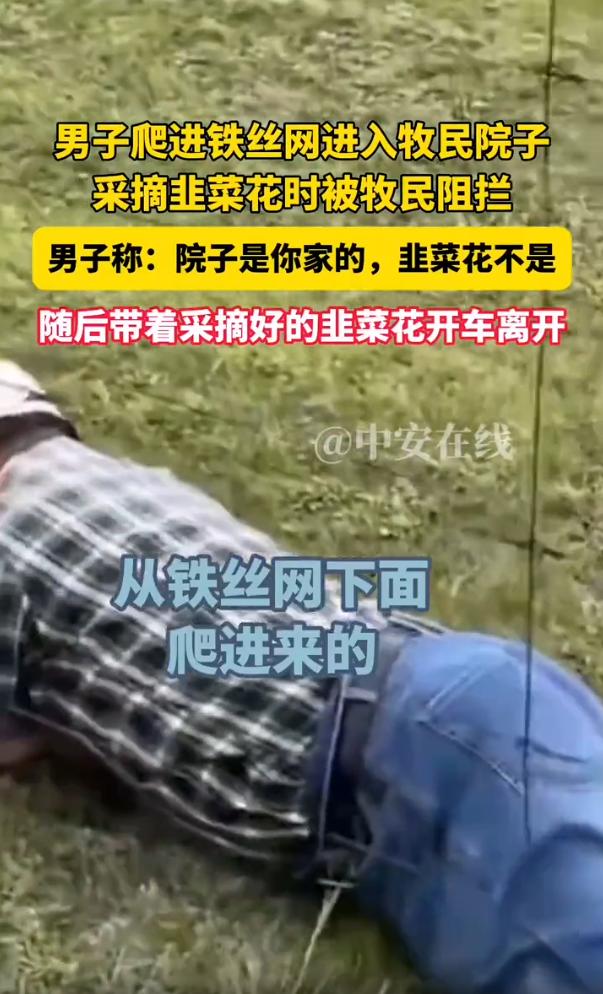

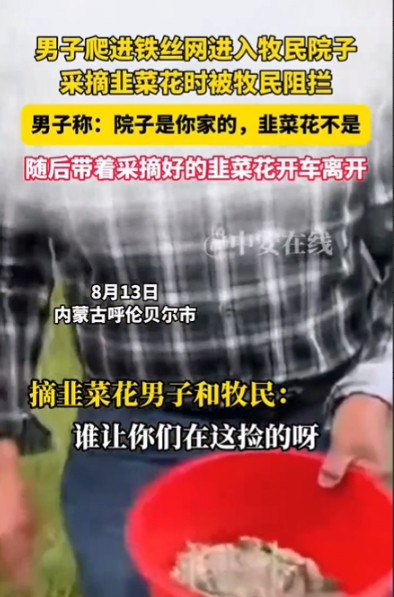

[中国赞]“太丢人了!”8月13日,内蒙古呼伦贝尔,一个牧民发现自己用铁丝围起来的韭菜地被闯了进去,里面有两个老人和一个孩子,正低头忙着摘韭菜花,牧民上前拦阻,老人却理直气壮地表示:院子是你家的,但韭菜花不是! (信源:中安在线——内蒙古呼伦贝尔,男子私自进入牧民院子宅韭菜花,牧民上前拦阻,男子不肯交出韭菜花) 在内蒙古呼伦贝尔,一片用铁丝栅栏围起来的私家韭菜地,本来相安无事。直到牧民主人听到响动,发现两个老人带着一个孩子,正在地里热火朝天地摘他家的韭菜花。 一场田间的小纠纷,却因一句反问彻底变了味:“院子是你家的,但韭菜花不是!” 这句话像颗小石子,在舆论场上砸出了巨大的水花。院子都是人家的了,为啥人家院子里的韭菜花就不是人家的了?它挑战了一个很基本的社会共识:物理的边界哪怕模糊了,我们心里的道德边界该划在哪? 要看懂这场冲突,不妨先回到现场。 对牧民来说,事情再简单不过。铁丝网围起来的地,里面的东西当然是他的。他上前理论,目的不是吵架,只是想维护自己的基本权利,要求也很简单:已经摘满的两桶韭菜花留下,人可以走。 谁知他得到的不是道歉,而是强硬的对抗。摘菜的老头动作快得惊人,一把抱起“劳动成果”就想跑。牧民伸手去拦,老头却强行把桶塞给孩子装车,自己则从铁丝网的缝隙里钻了出去。整个过程,牧民感受到的不仅是财产损失,更是自己被公然藐视的憋屈。 而在闯入者那边,又是另一套逻辑。他们的配合堪称默契:老头负责行动,保住“战果”并迅速撤离,避免承担责任;老太太则留在原地,负责用语言反击。她的理由听着一套一套的:“你家又没在外面立个牌子说不能采”,还有“你家的铁丝网都坏了,说明我们能进来”。 在这套说辞里,责任被巧妙地转移了。仿佛错不在他们,而是牧民“告知不周”和“设施不善”。这么一来,他们的行为就变得理直气壮,毫无亏欠。 还有一个沉默的角色,那个孩子。他被大人带进这片地,参与了采摘,最后还成了转移赃物的“帮手”。在这堂关于对与错的现场教学中,他一言不发,却看完了全过程。长辈的一举一动,在他心里种下了一颗种子,将来会长成什么样,谁也说不准。 这场争执背后,是两种社会规则的迎头相撞。 一边是社会普遍认可的“默认所有权”。在此逻辑中,铁丝网是无声告示,划清公共与私人界限。东西有主是常识,无需在每个物品上贴标签,物品价值不影响归属。不管是名贵珠宝还是葱蒜,“不问自取”就是偷。牧民种韭菜花付出时间精力,处置权在其手中。 另一边是“钻空子”的利己逻辑,其核心是将“法无禁止即可为”用到极致甚至滥用,把复杂社会默契简化成规定,认为没看到“禁止”就等于获得“许可”。 更有甚者,擅长将过错归咎于外部,如称“你没立牌子”“你的网破了”。通过责任转移,侵犯他人行为被合理化,道德负担也随之消除。 这片韭菜地引发的社会讨论,比事件本身更值得琢磨。它之所以能迅速传开,是因为精准地戳中了大众对社会公德底线的焦虑。 当一些人轻飘飘地说出“不就一点韭菜花,采点能咋的”,这种“小恶非恶”的观念,恰恰是侵蚀社会信任的蚁穴。当然,我们不能粗暴地把问题归结为“老人变坏”,这背后或许有规则意识淡薄、过往生活经验等复杂因素。这关乎个人素养,与年龄无关。 但最让人担心的,是那个孩子看到的一切。成年人当着孩子的面,亲身示范了如何理直气壮地占有不属于自己的东西。这种扭曲的是非观一旦完成了代际传递,它的破坏力,远不是几桶韭菜花能比的。 说到底,呼伦贝尔这件小事,无意中成了对现代社会契约精神的一次压力测试。它提醒我们,一个健康的社会,不光靠法律的硬性约束,更需要每个成员心里都有一道无形的“栅栏”。这道栅栏由尊重、自觉和公德构成。 守护好这道栅栏,不仅是为了保护几棵韭菜花,更是为了守护我们共同依赖的社会秩序。 那么下一次,当我们看到一道破损的栅栏时,我们看到的,究竟是一个可以利用的空子,还是一个需要我们共同维护的底线呢?