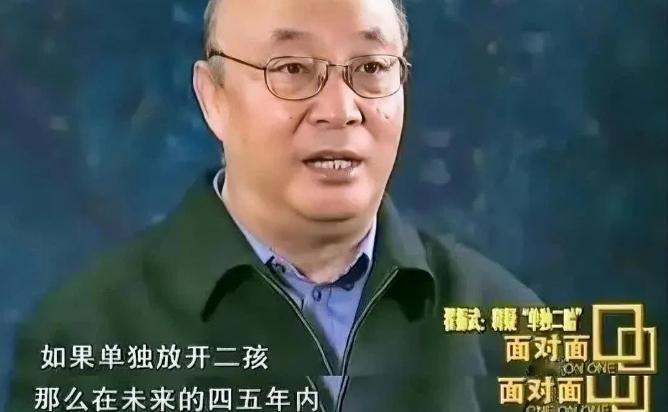

打脸了?2015年,二胎政策推出,权威专家翟振武教授掷地表示:“一旦开放二胎,未来四五年,中国每年将新增2000万新生儿,累计可达惊人的1.6亿。” 2015年,一则充满乐观的预言曾振聋发聩。彼时从奶粉厂商到教育机构,整个社会都为之翘首以盼,仿佛一个“黄金时代”近在眼前。 但近十年光阴流转,预言中的盛景并未到来,现实反而给出了一记响亮的耳光:2024年,全国出生人口仅为954万,不仅远低于预期,更首次少于1093万的死亡人口,中国历史性地进入了人口负增长。 这不仅仅是一次简单的预测失误,它更像是一面镜子,映照出宏大政策与无数普通家庭微观现实之间的剧烈碰撞。而那被寄予厚望、据测算多达9000万的家庭,究竟被困在了怎样一座无形的围城之中? 这场宏大叙事的失算,最初源于一个基于历史惯性的乐观假设。从新中国成立初期的“人多力量大”,到后来为了平衡资源而推行的计划生育,人口政策的每一次转向都深刻地影响着国运。 2015年为应对老龄化而再次打开生育闸门时,专家们有理由相信,被压抑了数十年的生育意愿会像开闸的洪水般集中释放。翟教授的逻辑正是建立在这一基石之上:全国有超过九千万符合条件的育龄人群,这股潜力一旦解锁,必将带来人口的急剧反弹。 起初现实似乎也印证了这一点。2016年和2017年,出生人口分别达到1786万和1723万,短暂的回升点燃了市场的狂欢,母婴店如雨后春笋般涌现。 可是这场“回光返照”式的繁荣转瞬即逝。从2018年开始,数据便掉头向下,一路狂跌,直至跌破千万大关。这道巨大的鸿沟,迫使人们必须将目光从顶层设计的蓝图,转向围城内部那些真实而沉重的声音。 要理解这场“生育罢工”,就必须翻开普通家庭的“三本账”,那里清晰地记录着压垮天平的三座大山。第一座山,是日益沉重的“经济账本”。 养育一个孩子不再是添双筷子那么简单,它俨然成为一场耗资巨大的“军备竞赛”。孩子呱呱坠地前,产检、分娩已是一笔不菲开销;出生后,奶粉、尿布、早教更是无底洞,一个孩子在0到3岁期间,年均花费2-3万元是常态,在上海这样的都市,这个数字甚至飙升至9.6万元。 而这仅仅是开始,教育的极度内卷,让课外辅导班和天价学区房成了标配,京沪家庭将收入的三到五成投入教育屡见不鲜,一年花掉的钱足以在小城市付个首付。许多家庭一个孩子的开销就已占去总收入的40%,再生一个,无异于天方夜谭。 第二座山是令人心力交瘁的“时间战场”。双职工家庭最头疼的问题莫过于“孩子谁来带”。公共托育服务严重不足,家长凌晨五点排队抢托班名额的新闻并非杜撰。 同时年轻夫妻们还面临着“上有老、下有小”的双重挤压,一边是嗷嗷待哺的幼儿,一边是需要照料的父母,还要背负房贷车贷,精力被严重透支。 在这场消耗战中,母亲往往是最大的受害者。数据显示,妈妈们平均每天只能睡5小时,“丧偶式育儿”现象普遍,父亲参与度的低下更让她们身心俱疲,南通一项调查显示,高龄产妇产后抑郁比例高达38%,核心原因便是“没人搭把手”。 第三座山则是女性在“职业生涯”中付出的隐形代价。在今天的职场,“生娃还是升职”已然成为一道残酷的单选题。更严酷的是这种歧视已前置到招聘环节,“已婚已育优先”的潜规则,让许多未婚未育的年轻女性在求职路上步履维艰。当生孩子几乎等同于职业生涯的终结,理性的选择自然不言而喻。 在这些现实压力之上,一场无声的观念革命正在年轻一代中悄然发生。对于平均初婚年龄已接近30岁的90后、00后而言,“我们”的时代已经到来。他们不再将家族传承视为人生唯一价值,“一个人过得挺好,干嘛要给自己找罪受”成了许多人的心声。 比起传统的家庭责任,超过六成的年轻人更看重“自我实现”。丁克家庭的比例预计到2025年将增长至8.7%,这背后是个人主义的崛起。与此同时育儿理念也从过去的“多子多福”,彻底转向了精英化的“优生优育”。 家长们宁愿将所有资源倾注于一个孩子,让他接受最好的教育,比如北京的家长一年花5万给孩子报兴趣班。在这种模式下,生二胎意味着成本和精力的双倍投入,甚至还会引发新的家庭矛盾——许多二孩家庭中,年龄差巨大的大宝与70后父母在教育理念上冲突不断,使得家庭变成“战场”。 专家预言的崩塌,是因为其宏观模型忽略了当代家庭所背负的无数具体而微的成本。生育率的下降,并非源于年轻人自私的“不想生”,而是被现实挤压到墙角的“不敢生”。 真正的破局之道,必须超越单纯的政策“开关”,去着手构建一个能切实分担家庭压力的社会支持系统,让养育成本降下来,让普惠托育多起来,让职场对母亲更友好一些。 当生孩子不再意味着丢工作、变贫穷和累到崩溃时,那份对新生命的希望才可能被重新点燃。那么,您认为在现有的经济和文化环境下,什么样的改变才能让人们,真正拥有“敢生”的勇气呢?