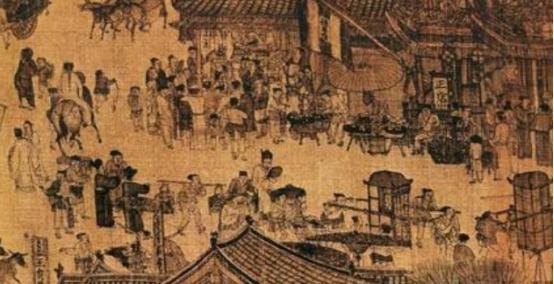

古代就有外卖了?千年前的外卖又是如何?皇帝也吃外卖? 在《清明上河图》那热闹非凡的市井长卷中,有一个身影格外引人注目:他身着围裙,双手捧着食盒,脚步匆匆,神色间满是急切。 仔细瞧,他似乎正穿梭于汴京的大街小巷,赶着去送一份餐食。 这个生动的画面,让不少人猜测,这或许就是北宋时期的“外卖小哥”。 那么,宋代的外卖服务究竟是怎样一番景象呢? 宋代,商品经济空前繁荣,城市格局也发生了巨大变革,汴京的街头热闹非凡,商铺林立,酒楼茶肆遍布。 《东京梦华录》记载,当时“市井经纪之家,往往只于市店旋买饮食,不置家蔬”。 这意味着,许多家庭尤其是经商人家,已经习惯不自己做饭,而是从市场购买现成食物,外卖之风悄然兴起。 宋代餐饮业极为发达,市场层次分明。 有像“樊楼”这样只接待达官显贵的顶级正店,尽显奢华气派;也有服务街坊邻里的平价脚店,充满生活气息。 更有“王楼山洞包子铺”之类的小店,三文钱一笼的梅花包子还能外送上门,满足不同阶层的需求。 催生这一切的,是那些被称为“闲汉”的外卖从业者。 他们大多是进城谋生的农民,为了生计,练就了一身特殊本领。 他们熟悉城市的每一条街巷,哪块石板容易绊脚,哪家门槛较高,都一清二楚。 他们还善于察言观色,能根据不同场景判断顾客需求。 茶馆里书生们高谈阔论时,他们知道要送上水晶角儿配香茶;瓦舍戏班唱到悲情处,便提前准备好酒,供观众借酒消愁。 外卖的关键在于保温,宋代人的智慧令人惊叹。 他们使用特制的双层木食盒,内层镶嵌着景德镇的白瓷温盘,夹层注入热水,能保温两个时辰之久。 食盒外层裹着浸过桐油的粗布,既能防雨,又能进一步保持热量。 此外,还用油纸包裹菜肴,防止汤汁洒漏。 这种朴素却实用的保温方式,与现代外卖箱中的恒温技术,有着异曲同工之妙。 有这样一个故事:在一个深秋的雨夜,一位名叫李二的“闲汉”接到一个艰难的订单,要把十碗蟹肉烩豆腐从城南送到遥远的城北天波杨府。 途中,他被一个醉汉撞翻了食盒。 李二不顾膝盖受伤,跪在泥水中,将温盘一个个擦拭干净,重新用油纸包好菜肴。 当他浑身湿透地敲开杨府大门时,这份跨越风雨的热食,让征战归来、脾胃受损的杨六郎感动落泪。 更让人意想不到的是,宋代外卖的触角竟伸到了皇宫。 淳熙五年的元宵夜,宋孝宗在后苑夜游时,忽然念起 “南瓦张家圆子” 那口市井滋味。 一道“御前索唤”的旨意传下,外卖从业者李二得以踏入东华门,将这份小吃呈到天子面前。 就在那一瞬间,街头巷尾的寻常吃食与深宫禁苑的皇家日常,完成了一次奇妙的交汇。 如今,我们生活在科技飞速发展的时代,动动手指,外卖就能轻松送达。 但回顾宋代,在没有智能手机、电动车的年代,那些“闲汉”们靠着双腿和智慧,将热腾腾的美食送到千家万户,传递着人间烟火与温暖。 从宋代的 “闲汉” 到现代的骑手,虽然配送方式和效率发生了巨大变化,但人们对美味与便捷的追求始终如一。 这跨越千年的外卖服务,见证了社会的变迁,也诉说着人类生活中不变的那份对美好生活的向往。