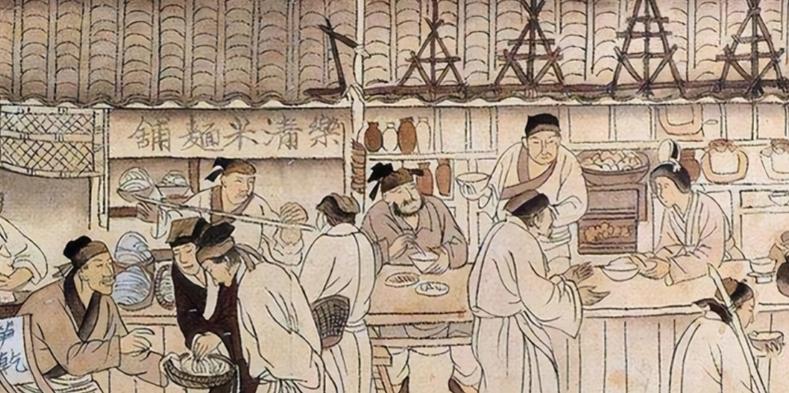

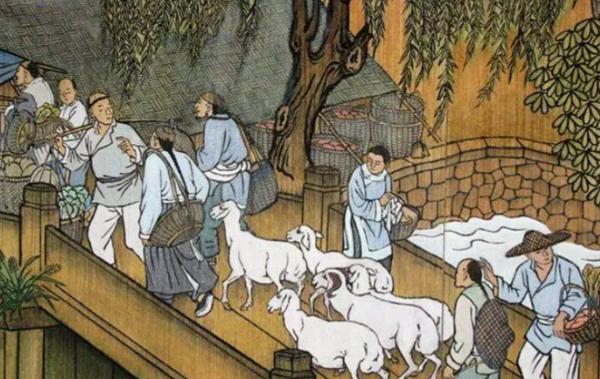

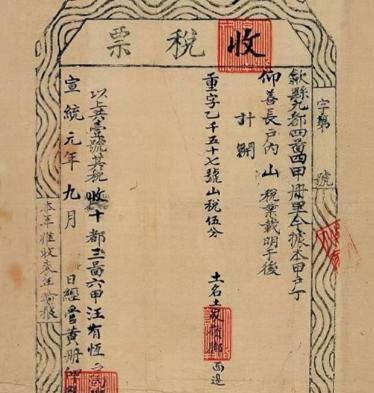

明代“牙行”(中介)替人交易时要持“牙帖”,这帖子上的“朱墨半印”有何妙用? 在明代的市集上,如果你想把家里的丝绸换成粮食,大概率会遇到一群穿着体面、口才伶俐的人,他们一边跟你讨价还价,一边转身就能找到愿意接手的买家,抽成时还会掏出一本盖着奇怪印章的册子,这就是当时的中介机构“牙行”,那本册子叫“牙帖”,而上面红黑各半的印章,就是咱们今天要聊的“朱墨半印”。 要弄明白这印章的妙用,得先说说牙行是干啥的,古代交通不便,信息闭塞,买卖双方往往互不相识,价格也没个准谱,牙行就相当于现在的中介,帮着牵线搭桥、评定价格,最后从成交额里抽点佣金。 但这行当要是没人管,很容易出乱子,比如牙行故意哄抬价格,或者冒充官府收额外费用,所以朝廷规定,想干牙行必须先从官府手里拿到“牙帖”,相当于营业执照。 那“朱墨半印”到底是啥样?简单说,就是把一枚完整的印章分成两半,一半用朱砂盖成红色,一半用墨汁盖成黑色,分别印在牙帖的特定位置,这看似简单的设计,藏着古人的大智慧。 最直接的作用是防伪,明代没有复印机,造假技术却不少见。要是牙帖上只盖一个完整的红印,不法之徒很容易仿制,但“半印”就不一样了,官府手里会留着另一半印章的模板,就像现在的公章备案。 每当查验牙帖真伪时,官府只要拿出存档的半印模板一对,红黑两半能严丝合缝拼起来,才算是真的,当年苏州有个案例,有人伪造牙帖骗钱,就是因为伪造的半印边缘有毛刺,拼合时对不上,被当场识破。 其次是方便监管,明代商业发达,光北京城里就有上百个牙行,每个行业(比如丝绸行、粮食行)的牙帖都有不同的半印样式,官府根据半印的形状和文字,能一眼看出这牙行属于哪个行业、归哪个部门管。 比如粮食牙行的半印可能刻着“仓”字,丝绸牙行的刻着“帛”字,查起来效率特别高,而且半印上还会刻着发放年份,朝廷规定牙帖每几年要换一次,到期后旧的半印作废,能防止牙行拿着过期执照继续营业。 更妙的是,这半印还能防止官府内部作弊,过去有些地方官会私下给关系户发假牙帖,从中捞好处,但“朱墨半印”是分开管理的,红色半印可能由户部(管财政的部门)保管,黑色半印由地方官府保管,要发一张真牙帖,必须两个部门的人同时盖章才行。这就像现在的“双人复核”制度,大大减少了暗箱操作的可能。 说个具体的例子,比如说万历年间,南京有个叫王二的牙行老板,想扩大生意范围,托人给知府送礼,求着多发一张牙帖,知府收了好处,偷偷盖了黑色半印,却没法拿到户部的红色半印,结果王二拿着只有一半印章的牙帖去外地做生意,被巡检官一眼看穿,不仅生意黄了,还连累知府被罢了官。 这半印还藏着税收的小秘密,牙行抽成后要向朝廷交税,而半印的样式会随着税收政策调整,比如某一年朝廷要增加商业税,就会换一种新的半印图案,旧牙帖必须换新才能继续用。 这样一来,官府能清楚掌握牙行的数量和经营状况,避免偷税漏税,有记载说,正德年间江南地区通过更换半印样式,一下子查出了两百多家没交税的“黑牙行”。 不过这朱墨半印也不是完美无缺,时间长了,朱砂会褪色,墨汁会晕染,有时候拼合时会出现误差,而且不同地区的印章样式不统一,跨地域做生意时容易产生纠纷,但总体来说,在没有现代科技的明代,这办法已经相当管用了。 从历史上看,这种“半印”制度其实早有渊源,早在南北朝时期,官府就用两半印章来防伪,明代只是把它改进得更精细,到了清代,牙帖上的半印又多加了几个防伪标记,但核心思路还是一样的。 说到底,这小小的朱墨半印,其实是明代商业管理制度的一个缩影。它既体现了朝廷对市场秩序的重视,也反映了古人在技术有限的情况下,用智慧解决问题的巧思。 如今我们在博物馆里看到那些泛黄的牙帖,红黑相间的半印虽然模糊,却依然能让人感受到当年市集上的热闹与秩序。