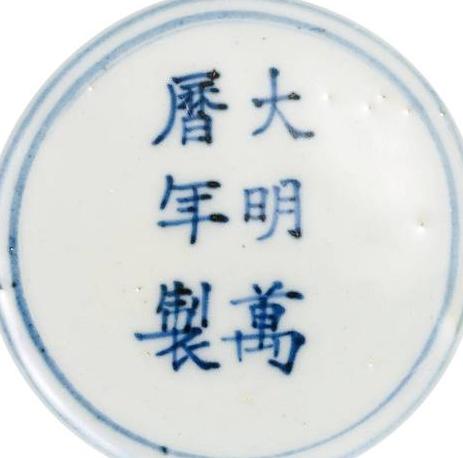

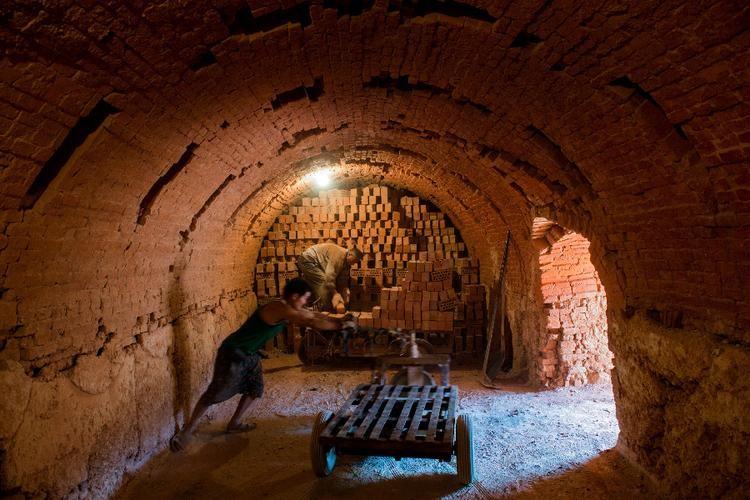

明代“窑工”烧造“官窑砖瓦”时,砖底要刻“窑工指印”,指印模糊会被视为“偷懒”吗? 如果你穿越回明代的官窑砖瓦窑场,会发现一个有趣的场景:窑工们在湿漉漉的砖坯上按手印,就像现代人签合同一样认真。 这些砖坯烧制成型后,每一块砖底都带着深浅不一的指印。 要是指印模糊不清,窑工真的会被当成偷懒吗?这个问题背后,藏着明代官窑令人窒息的质量管控体系。 明代官窑的砖不是普通建筑材料,而是皇家脸面的象征,从紫禁城的金砖到长城的城砖,每一块都承载着帝国的威严。 为了确保质量,朱元璋把战国时期的“物勒工名”制度玩出了新高度——要求每块砖上必须留下工匠的“生死状”。 在南京明城墙的考古发现中,一块城砖上赫然刻着:“扬州府提调官同知竹祥司吏陶旭,高邮州提调官同知常松司吏纪衡,兴化县提调官主簿樊弘道司吏赵宗”,背面还有“窑匠胡士一”的字样。 这哪是一块砖,分明是一份层层追责的责任链,从知府到窑匠,五级责任人全被钉在砖上。 要是砖出了问题,上至官员下至窑工,通通逃不掉干系,但光刻名字还不够,明代工匠还发明了“指印防伪”。 苏州御窑遗址出土的金砖上,除了年号和督造官名字,还能看到清晰的指纹痕迹,这些指印就像现代的电子签名,是窑工身份的唯一标识。 为什么要用指印?因为名字可以伪造,指纹却独一无二,在没有摄像头的年代,这是最原始的“生物识别技术”。 但这些看似简单的指印,背后却牵扯着窑工的生死。 现在回到核心问题:指印模糊会被视为偷懒吗?答案取决于模糊的原因。 先看技术层面,明代官窑砖瓦的烧制堪称“极限挑战”。 以临清贡砖为例,一块砖要经过选土、碎土、澄泥、熟泥、醒泥、制坯、晾坯、验坯、装窑、焙烧、洇窑、出窑等18道工序,耗时数月。 在制坯环节,窑工需要将五六十斤的泥团精准摔入模具,稍有偏差就会导致指印变形,更要命的是,砖坯晾干时若遇阴雨天气,指印可能被雨水冲刷得模糊不清。 这种情况下,窑工就是有天大的胆子也不敢偷懒,纯属不可抗力,但要是指印模糊得过分,比如完全看不出指纹纹路,那就危险了。 明代官窑实行“连坐制”,一块不合格砖可能牵连整个窑厂,在故宫修缮时发现的明代匠籍档案中,有73户窑户因质量问题绝嗣。 窑工们为了保命,甚至会偷偷烧制20%的备用砖,以防验收时被挑出毛病。 在这种高压下,指印模糊很容易被解读为“故意破坏责任追溯”,窑工轻则被杖责,重则被发配充军。 面对这样的严苛制度,窑工们也琢磨出了应对的法子。 在袁州明城墙砖窑遗址,考古人员发现了一个有趣现象:同一块砖上既有清晰的指印,又有猫的脚印。 原来,窑工们会故意在砖坯上留下动物足迹,以此混淆责任。 要是指印模糊,他们就可以辩称是猫抓狗踩导致的,和自己无关。 更绝的是“指纹接力”,官窑烧制往往需要多人协作,从揉泥到刻模,每个环节都有不同工匠参与。 聪明的窑工会在砖坯上留下多人指纹,形成“责任共同体”,这样一来,就算指印模糊,也很难确定具体责任人。 这种“法不责众”的心理,成了窑工对抗制度的隐形武器。 但再完美的制度也有漏洞。 明代工匠发现,只要砖的质量过硬,指印模糊有时可以蒙混过关。 在苏州御窑遗址,考古人员发现大量无主金砖,这些砖的指印被刻意磨去,但砖体本身却毫无瑕疵。 原来,窑工们私下烧制“影子金砖”,既不敢上报,又不能销毁,最终形成了一条神秘的地下产业链。 这些“备用砖”就像窑工的“保命符”,关键时刻能救他们一命。 不过,这套制度带来的不只是工匠们的小聪明,更藏着难以想象的沉重代价。 明代官窑的指印制度,客观上催生了登峰造极的工匠精神。 苏州御窑的金砖,取土需经掘、运、晒、椎、浆、磨、筛七道工序,阴干坯体就要7个月,烧窑更要用糠草、片柴、棵柴、松枝分四阶段煅烧130天。 这种极致的工艺追求,让明代砖瓦历经600年风雨仍坚固如初,但辉煌背后是血泪。 为了确保地砖机密,朱棣将主要工匠毒哑,工程结束后甚至坑杀三千窑工。 在景德镇御窑遗址,考古人员发现大量人骨与废砖混杂,这些都是因质量问题被处决的窑工。 指印制度就像一把双刃剑,既刻下了工匠精神,也刻下了人性的枷锁。 今天,当我们漫步在故宫的金砖上,或是抚摸明城墙的城砖时,那些模糊的指印仿佛在诉说:每一块完美的砖瓦背后,都有一个被制度裹挟的灵魂。 他们的指纹或许不再清晰,但他们用生命铸就的建筑奇迹,却永远留在了历史的长河中。 明代窑工的指印,不是简单的质量标记,而是一部鲜活的制度史。 它告诉我们:任何伟大成就的背后,都可能隐藏着不为人知的代价。 那些模糊的指印,既是窑工们的“生死状”,也是他们在历史上留下的独特印记。

![又刷到头哥这三个拥抱了,看完三个拥抱的说明,太佩服网友的文字功底啦![赞][大笑](http://image.uczzd.cn/5121346461054068762.jpg?id=0)

![我只看到了阴阳怪气的不满,没有半点悔改[微笑]还在引导搞对立](http://image.uczzd.cn/10428407973581736841.jpg?id=0)