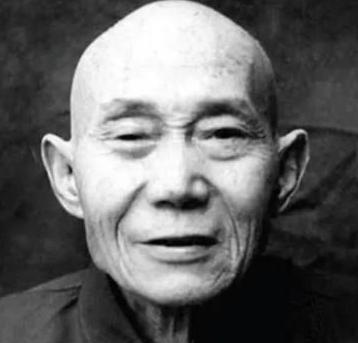

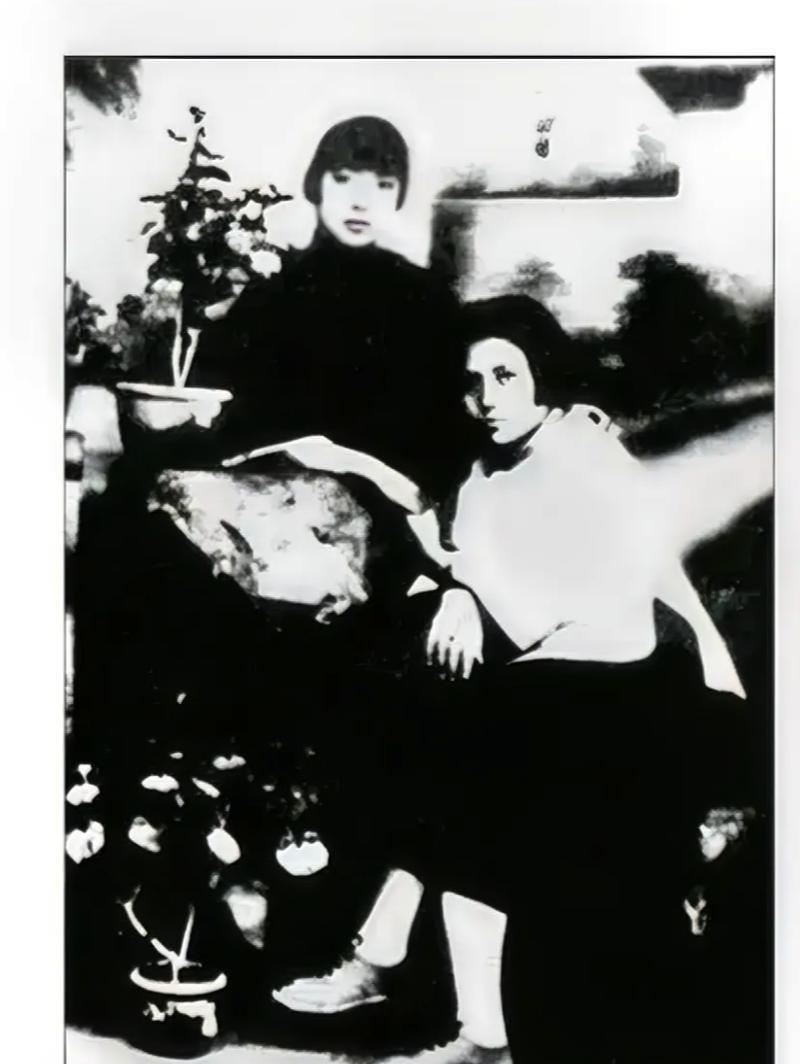

1968年12月18日晚上,七十岁的翦伯赞同妻子一同服安眠药去世。 他与他的妻子做到了“不求同年同月同日生,但求同年同月同日死” 翦伯赞,1898年4月14日出生在湖南桃源枫树岗翦旗营,维吾尔族,家境殷实,从小接受私塾教育,聪慧好学。1912年,他考入常德中学,接触新式教育,对历史和经济产生浓厚兴趣。1916年,18岁的他进入北京法政专门学校,后转到武昌商业专门学校,专攻商业与经济。1924年,他赴美国加利福尼亚大学深造经济学,学成归国后投身学术与社会活动。北伐战争中,他担任国民党革命军总政治部特派员,参与政治工作,经历了战火的洗礼。1937年,他加入中国共产党,在重庆等地从事秘密工作,期间撰写《历史哲学教程》,奠定了马克思主义史学的理论基础。他编著的《中国史纲》《中国史论集》《中国近代史资料丛刊》等著作,条理清晰,考据严谨,成为中国史学界的经典之作。1949年后,他在北京大学担任历史系教授、系主任、副校长,参与筹建中国史学会,主持编纂历史资料,为新中国史学研究打下坚实基础。他与郭沫若、范文澜、吕振羽、侯外庐并称“马列主义新史学五名家”,在学术界享有崇高声誉。 翦伯赞一生有两段婚姻。第一任妻子李守箴,汉族,1916年与他成婚,婚后六年,她操持家务,贤惠持家,生育三个儿子。1922年,家乡爆发霍乱,李守箴为家人四处奔波寻药,不幸染病去世,年仅23岁。翦伯赞悲痛欲绝,独自抚养三子,生活艰难。1923年,在父亲劝说下,他与戴淑婉结婚。戴淑婉接手照顾三个孩子,毫无怨言,视如己出。她不仅打理家务,还在翦伯赞出国留学期间,独自承担家庭重担。1924年,翦伯赞赴美深造,戴淑婉留在国内,悉心教导三个孩子,管教严格又不失关爱。长子翦斯平起初对她有所抗拒,但她的真诚与付出最终赢得了孩子们的认可,三个孩子都喊她“母亲”。内战期间,翦伯赞被敌方特务盯上,戴淑婉冒着风险为他传递情报,掩护他的工作。翦伯赞曾患黄疸肝炎,传染性极强,旁人避之不及,戴淑婉却日夜照料,毫无畏惧。她的无私与坚韧,让翦伯赞逐渐敞开心扉,两人感情日益深厚,琴瑟和鸣,携手共创温馨家庭。 1968年,翦伯赞已70岁,戴淑婉也年近花甲。两人经历了战乱、疾病与生活磨难,本以为能安享晚年,却遭遇前所未有的困境。翦伯赞被卷入莫须有的指控,家中频频受到侵扰,书籍被毁,家具被砸,他本人饱受羞辱,身心俱疲。戴淑婉默默陪伴,收拾残局,尽力维持家庭的平静。1968年冬,翦伯赞面临一个艰难抉择:若同意诬陷他人,便可换取解脱。翦伯赞一生刚正,宁死不愿违背良心。他与戴淑婉商议后,决定以死明志。12月18日深夜,他们整理好衣物,服下安眠药,平静躺在床上,手握着手,永远闭上了眼睛。他们用生命践行了对彼此的承诺,生死不离。 翦伯赞与戴淑婉的离世,震动了学术界与社会。1978年,翦伯赞的冤屈得到平反。1979年2月22日,北京八宝山革命公墓礼堂举行追悼会,礼堂内花圈环绕,来自全国人大常委会、政协全国委员会等单位的悼念者络绎不绝。悼词回顾了翦伯赞的学术贡献与教育成就,数百人到场送别,场面庄严肃穆。他的著作如《中国史纲要》《中国近代史资料丛刊》至今仍是史学研究的瑰宝,影响深远。戴淑婉的无私奉献,也为人称颂。她抚养的三个孩子皆成才,长子翦斯平成为桥梁设计专家,孙辈中多人从事文化与学术工作,延续了家族荣光。翦伯赞与戴淑婉的爱情,超越了时代苦难,生死相依的故事感动无数人。他们用45年的相濡以沫,诠释了深情与忠诚的真谛。