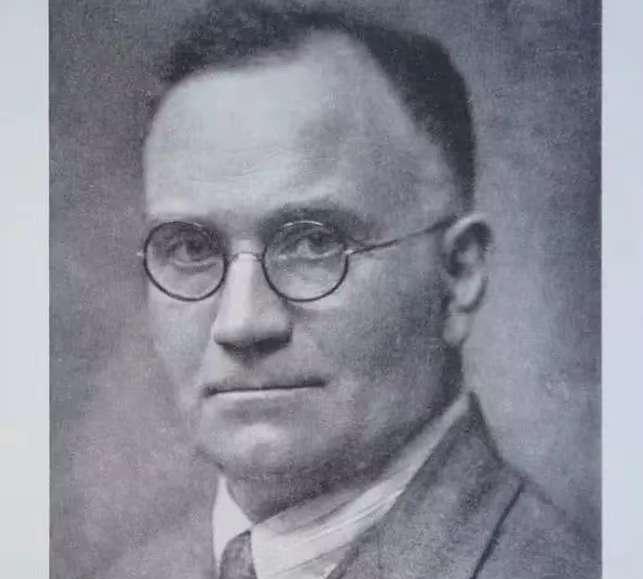

“叔叔,能埋浅点吗?我怕妈妈找不到我”,1944年,在一个巨大的土坑前,一个身穿红色衣裙的小女孩,仰着小脸怯怯地问道。 顿时,现场所有人听完都愣住了,站在一旁的德国士兵握着枪的手,不觉地颤抖了一下。 这扣人心弦的一幕,来自一本罗玛·利高卡写的回忆录。作者罗玛·利高卡自己曾在奥斯维辛集中营待过,并将自己亲身经历的苦难岁月写了进去,后还被改编成电影,上映不久就轰动了社会各界。 罗玛·利高卡的一生到底经历了什么?这还要从她的出生说起。 罗玛・利高卡于 1937 年出生在波兰一个充满爱的家庭。父亲巴维尔是一位犹太商人,母亲弗利德则是一名波兰绘画老师。尽管当时犹太人与非犹太人结合面临诸多危险,但爱情的力量让他们勇敢地走到了一起,并为小罗玛构筑了一个温暖的小世界。罗玛自幼便对红色情有独钟,她那小小的身影常常穿着红色的衣服穿梭在街头巷尾,如同冬日里的一团火焰,给邻里带来不少生机与欢乐。每当那抹红色出现,人们便知道,是活泼可爱的小罗玛来了,她的笑声仿佛能驱散生活中的所有阴霾。 然而,这样美好的时光在罗玛 7 岁那年戛然而止。1944 年 9 月,德国纳粹的魔掌无情地伸向了波兰的犹太人。一份来自德国警方的文件通知,要求他们立刻前往所谓的 “隔离区”,可所有人都清楚,那实则是通往死亡的集中营。巴维尔无奈之下,只能强忍着悲痛,与妻子女儿分别,独自前往隔离区。但深爱着丈夫的弗利德怎会忍心让丈夫独自赴险?身为德国人的她,毅然前往警局恳求,希望能与丈夫一同前往。或许是被她的执着和深情所打动,警方最终同意了她的请求。就这样,罗玛跟随母亲踏入了那座人间炼狱 —— 奥斯维辛集中营。 在奥斯维辛,男性和女性被分别关押,一家三口团聚的机会变得极为稀少。起初,罗玛总是天真地问母亲:“爸爸去哪儿了?” 母亲每次都会温柔地哄骗她:“爸爸就在旁边的屋子里,明天我们就能见到他了。” 但日子一天天过去,父亲始终没有出现,母亲的回答也渐渐被泪水取代。后来,连母亲也消失在了罗玛的世界里。年幼的罗玛面对这突如其来的变故,只能无助地大哭,可她的哭声,终究没能唤回母亲的身影。 在集中营的日子暗无天日,食物粗劣难咽,水源匮乏。罗玛身上那件心爱的红裙子,也因长久未洗而变得破旧不堪。但即便身处如此绝境,她心中依然怀揣着对家的渴望和对父母的思念。在这里,罗玛结识了与她年纪相仿的安妮,两个同样身处苦难的小女孩迅速成为了彼此的慰藉。安妮的父母也是犹太人,自二战爆发后便带着她四处东躲西藏,可最终还是没能逃脱被抓捕的命运。安妮有一本视若珍宝的笔记本,上面记录着一家人逃亡的点点滴滴。她常常与罗玛分享日记里的故事,而罗玛则用捡来的石头,在地上教安妮画画。在这残酷的环境中,她们的友谊如同黑暗中的一丝微光,给彼此带来了些许温暖。 然而,命运对这两个孩子并未手下留情。有一天,安妮的母亲和囚室里的一些妇女被德军带走,再也没有回来。安妮满心疑惑,不停询问其他人:“妈妈为什么还不回来呢?” 大人们不忍告诉她真相,只能编造善意的谎言:“妈妈去找爸爸了,他们要去很远的地方,可能要很久才会回来。” 单纯的安妮选择相信了这个说法,此后每天都趴在囚室的小窗前,眼巴巴地盼望着父母来接她回家。 但安妮终究没能等到那一天。一个清晨,她被德军带出了囚室。临走前,她将自己的笔记本郑重地交给了罗玛,眼神中带着一丝期待与不舍。安妮被推搡着与一群犹太人走了很久,直到一个巨大的土坑出现在眼前。看着一个又一个人被残忍地推进土坑,安妮似乎明白了自己即将面临的命运。她转过身,望着身旁的德国士兵,用稚嫩而颤抖的声音哀求道:“叔叔,你可以把我埋得浅一点吗? 我怕到时候妈妈会找不到我。” 这近乎绝望的请求,如同利剑一般刺痛了在场每一个人的心。德国士兵有那么一瞬间的犹豫,可很快,纳粹的冷酷命令让他重新变得麻木,他无情地将安妮推进了土坑,随后沙土迅速掩埋了安妮小小的身躯。安妮的生命,永远定格在了 10 岁。 1945 年 1 月 27 日,苏联军队攻入奥斯维辛集中营,罗玛与其他 7000 多名犹太人终于重获自由,其中包括安妮的父亲奥托。战后,罗玛历经艰辛,将安妮的笔记本交到了奥托手中,并含泪讲述了安妮在集中营的最后时光。而成为孤儿的罗玛,此后进入救助站生活。奥斯维辛的恐怖经历深深烙印在她的生命中,影响着她的一生。 长大后的罗玛,为了让更多人铭记这段历史,将自己的亲身经历写成了一本书 ——《穿红衣的女孩:一本自传》。1993 年,电影《辛德勒的名单》上映,罗玛受邀参加首映会。当银幕上出现那个穿着红衣的小女孩时,罗玛泪如雨下,她看到的不仅是曾经的自己,更是无数在纳粹暴行中逝去的无辜生命,其中就有她亲爱的朋友安妮。 罗玛的故事,让我们看到了战争的残酷与人性的光辉,也时刻提醒着世人,永远不要忘记那段惨痛的历史,珍惜来之不易的和平。