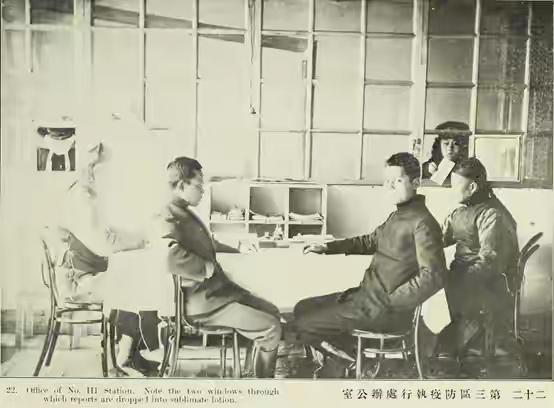

1910年—1911年,中国东北爆发了20世纪世界上最严重的一次流行性鼠疫 【事件背景】 1910年10月,两名曾在俄国大乌拉尔工棚工作的中国工人回到满洲里,随后暴毙,同院房客也相继死亡,症状为发烧、咳嗽、吐血、周身发紫。当时,大量山东、直隶等地的劳工因连年遭灾北上闯关东,他们在毫无捕猎经验的情况下,大量捕杀染病旱獭,鼠疫病毒由此传染给了这些捕猎者,并逐渐传播开来。 【疫情爆发】 哈尔滨北部的傅家甸是疫情的重灾区。这里民房低矮,街道肮脏,是个贫民窟。疫情爆发后,东三省总督锡良请来姚、孙两名西医主持防疫,但效果不佳。1910年12月22日,伍连德抵达哈尔滨,担任东三省防疫全权总医官。12月27日,傅家甸一名日本女人疫死,伍连德进行了中国境内第一次尸体解剖,在死者血样中发现了鼠疫杆菌,确定此次流行的是通过飞沫传播的肺鼠疫。 【防疫措施】 伍连德指挥下,傅家甸被分为四个区,每区由一名医药大员主持,配有相关工作人员,每天挨家挨户检查疫情,发现感染者立即送往防疫医院,家属也进行隔离,并借用俄国铁路局的空车厢作为隔离之所。同时,居民出行必须佩戴不同颜色的证章,以限制其在区内活动。伍连德还接手哈尔滨防疫局,下设检疫所、隔离所、诊病院、庇寒所、消毒所等部门。此外,他还上奏朝廷,请求火化鼠疫死者尸体,1911年1月30日,开始了大规模集体火葬,这一行动成为东三省防疫的转折点。 【事件结果】 在伍连德的带领下,经过数月奋战,1911年4月底,东北鼠疫被彻底消灭,哈尔滨首先实现零死亡,随后长春、沈阳等地的疫情也得到控制。