调理气血:中医治病的核心逻辑

调整阴阳是治疗疾病的根本原则,但对人体而言,阴阳的平衡最终离不开气血的支撑。正如《素问·调经论》中所说:“人体所依赖存在的,不过是气与血罢了。”

从生理功能来看,人体各脏腑的运转、经络的通调、皮肉筋骨的滋养,全靠气血的濡养与推动;

从病理变化来讲,无论疾病发生在脏腑、经络,还是皮肉筋骨,其本质都是气血的平衡被打破。

清代医家吴澄在《不居集》中进一步阐释了气血的紧密关系:“气,就是没有固定形态的血;血,就是凝结成有形的气。”

中医理论中气为血之帅,血为气之母的核心观点,也正体现了这一点——气能推动血液运行、统摄血液不妄行,血能承载气、为气提供滋养,二者相互依存、缺一不可。

因此,想要调整阴阳、恢复身体平衡,关键就在于善于调理气血。

气血是维持人体生命活动的核心物质,没有气血的正常运行,生命活动便会停滞。

无论何种疾病,不管它的发病部位在何处、病理性质是寒是热,只要疾病发生,必然会导致气血运行紊乱;

而气血一旦紊乱,又会反过来影响脏腑功能,导致脏腑失调。这种“气血紊乱→脏腑失调→气血更紊乱”的恶性循环,会不断加重病情,严重时甚至危及生命。

《素问·至真要大论》中提出:“诊治疾病要严谨把握病机,明确疾病的归属。有某种症状要探寻根源,没有预期症状也要查找原因;实证要追究邪气过盛的问题,虚证要关注正气不足的关键。同时必须先判断风、寒、燥、湿、热这五种外感邪气对疾病的影响,疏通人体气机,让气血能顺畅调达,最终恢复身体的平和状态,这才是治病的根本方法。”

这段话恰恰点明了气血在治病中的核心地位:医生诊断时,不仅要辨清疾病是表证还是里证、虚证还是实证,更要重点观察气血是否通畅,以及外感的风、寒、燥、湿、热是否扰乱了气血运行;

治疗时,核心原则也是让气血恢复疏通、条达的状态——只要气血能顺畅运行,就能濡养脏腑、通调经络,身体各项功能自然会回归平和,疾病也会随之痊愈。

说到底,中医治病的关键始终围绕气血二字:气血和,则阴阳平、脏腑调、疾病消;

气血乱,则阴阳失衡、脏腑失调、病痛滋生。调理好气血,就是抓住了治病养生的根本。

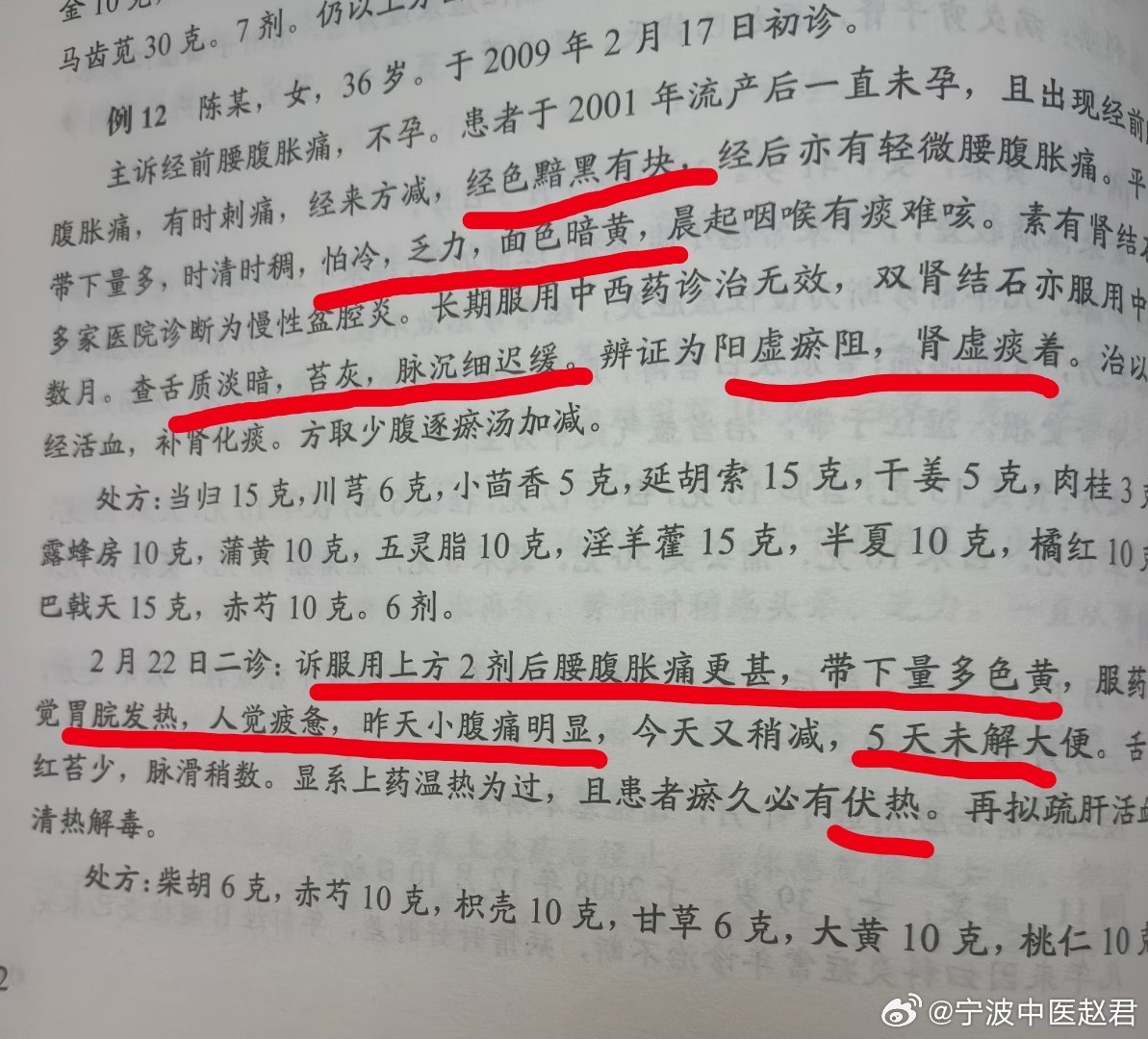

![你最好祈祷老中医能在书上翻到[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/11155485028938472275.jpg?id=0)