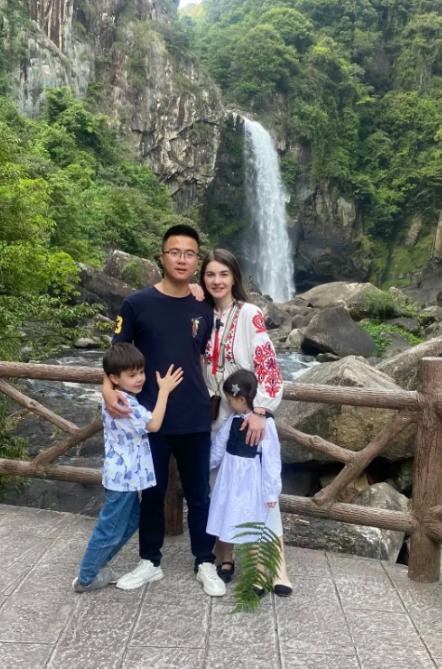

2016年,乌克兰女大学生不顾家人反对,跨越7000公里嫁给一名中国人,可谁都没有想到,在六年之后,乌克兰竟然爆发了大规模的战争。 2024 年春日,莆田老巷的青石板路上,“卡佳的手作屋” 挂出了木质招牌。 招牌上刻着乌克兰刺绣花纹,旁边缀着中国结,推门而入,空气中飘着蜂蜜蛋糕的甜香,货架上摆着兼具中乌特色的手作; 莆田木雕底座上绣着乌克兰向日葵的摆件、用中国丝绸缝制的乌克兰传统头饰,还有印着 “中乌一家亲” 的帆布包。 37 岁的卡佳正忙着给顾客包装蛋糕,丈夫廖锐杰在一旁用闽南语跟老街坊打招呼,两个孩子趴在柜台后,用中文和乌克兰语交替背诵古诗。 这个充满烟火气的小店,藏着他们跨越 7000 公里、历经战火考验后的新生。 2022 年 2 月 27 日,乌克兰基辅的撤离大巴上,卡佳紧紧抱着熟睡的小儿子,大儿子攥着她的衣角,小声问:“妈妈,炸弹会不会炸到我们?” 廖锐杰握着妻子的手,指了指车窗上的中国国旗贴纸:“别怕,有国旗在,我们能回家。” 就在三天前,他们还在利沃夫的木材厂核对订单,第一声爆炸传来时,廖锐杰第一时间锁上仓库,带着家人往基辅撤离。途中经过检查站,一名乌克兰士兵看到他们的中国护照; 不仅放行,还塞给孩子一把巧克力:“中国是好伙伴,祝你们平安。” 撤侨包机起飞时,卡佳看着窗外渐远的国土,把母亲塞给她的那把乌克兰黑土紧紧抱在怀里。 这是她与故乡最后的联结,也是她后来手作灵感的起点。 2018 年春节,是卡佳第一次在莆田过年,也是她经历的最热闹的 “文化冲击”。年三十晚上,全家人围坐在一起吃年夜饭,公婆端上莆田特色的红团,告诉她 “吃了红团,来年团团圆圆”。 卡佳学着包红团,却把糯米粉弄得满脸都是,惹得全家人大笑。大年初一,廖锐杰带她去妈祖庙祈福,看着香火缭绕中虔诚的信众,卡佳好奇地问:“妈祖是谁?” 廖锐杰给她讲妈祖护航的传说,卡佳听得入迷,悄悄用手机翻译软件记下来,后来还把妈祖形象绣在了乌克兰头巾上。 那天晚上,卡佳收到母亲从乌克兰寄来的包裹,里面是她亲手织的羊毛围巾,还有一张字条:“照顾好自己,记得常说乌克兰语,别忘本。” 2023 年,卡佳开始尝试将中乌文化融入手作。她发现莆田木雕工艺精湛,却少了些色彩点缀,便试着用乌克兰传统刺绣技艺,在木雕摆件上绣上向日葵、蓝铃花等图案; 看到邻居家孩子喜欢中国风玩偶,她又用乌克兰刺绣手法,缝制了穿旗袍的娃娃。起初只是送给亲友,没想到大家都很喜欢,有人建议她开家小店。 廖锐杰全力支持,帮她找店铺、装修,还在网上帮她宣传。开业当天,卡佳的乌克兰老乡特意从福州赶来,带来了家乡的蜂蜜和巧克力; 莆田老街坊也送来盆栽,祝她生意兴隆。最让她感动的是,母亲通过视频连线,看着店里的一切,哽咽着说:“卡佳,你把乌克兰的美带到了中国,妈妈为你骄傲。” 如今,卡佳的手作店成了莆田巷尾的 “小联合国”。每周六下午,她会在这里举办手作体验课,教中国人绣乌克兰花纹,也教在莆田的外国人包红团、做卤面。 她还组建了 “中乌家庭互助群”,群里有 20 多个像她一样的跨国家庭,大家分享生活趣事,也互相帮助。 有乌克兰家庭想给孩子找中文学校,卡佳会帮忙推荐;有中国家庭想购买乌克兰特产,她会联系老乡帮忙代购。 廖锐杰的木材生意也渐渐恢复,他通过中欧班列,把乌克兰的木材运到中国,也把中国的手工艺品销往欧洲,成了中乌贸易的 “小桥梁”。 两个孩子在莆田上学,大儿子已经能熟练地用中文和乌克兰语双语交流,还在学校的文化节上,表演了乌克兰传统舞蹈;小儿子最喜欢跟着奶奶去菜园,用闽南语喊 “奶奶,摘黄瓜”。 卡佳偶尔会想念乌克兰的家人,尤其是母亲做的罗宋汤,但她知道,莆田已经成了她的第二故乡。闲暇时,她会带着孩子去妈祖庙祈福,也会在店里煮上一壶中国茶,跟老街坊聊聊天。 廖锐杰说:“经历过战火,才更珍惜现在的安稳。只要一家人在一起,哪里都是家。” 2024 年母亲节,卡佳收到了大儿子亲手绣的乌克兰头巾,上面绣着 “妈妈,我爱你”,用的是中文和乌克兰语双语; 小儿子画了一幅画,上面有黄色的向日葵、红色的中国结,还有一家人手牵手的模样。卡佳把画挂在店里最显眼的位置,旁边摆着母亲送她的那把乌克兰黑土。 如今,黑土里种着一株向日葵,已经长得很高,正朝着阳光的方向生长。就像她的生活,历经风雨后,在中乌两国的温暖滋养下,绽放出最美的模样。 信息来源: 澎湃新闻《“中国媳妇”卡佳(乌克兰)的莆田渔村新生活》 澎湃新闻《“你的身边有我们,你的背后是祖国!” 外交部成功撤离在乌克兰中国同胞纪实》